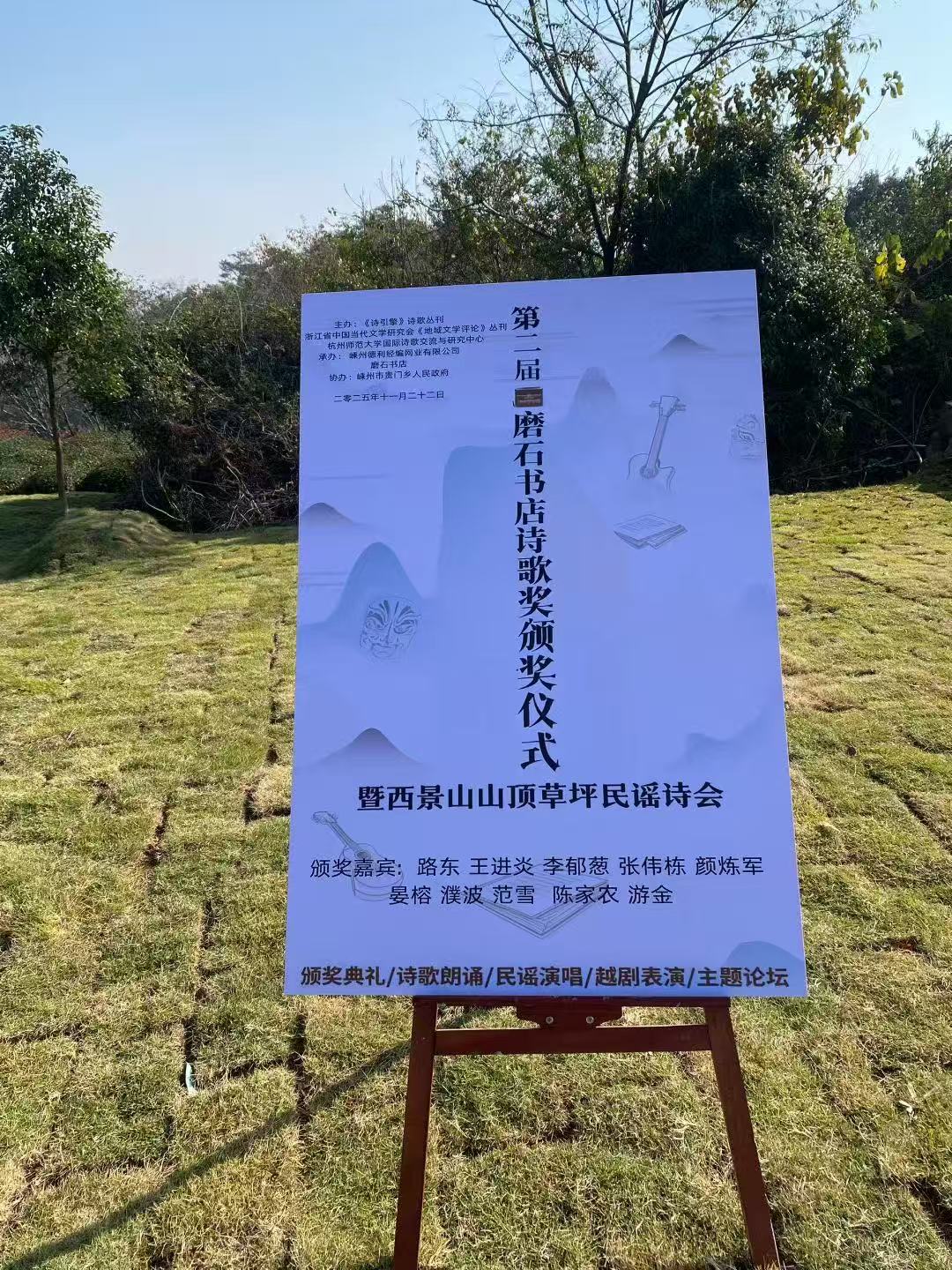

第二届磨石书店诗歌奖颁奖典礼暨山顶草坪民谣诗会在嵊州举行

第二届磨石书店诗歌奖颁奖典礼暨山顶草坪民谣诗会在嵊州举行

11月22日上午,第二届磨石书店诗歌奖颁奖典礼暨西景山山顶草坪民谣诗会在群山环抱的浙江嵊州贵门乡西景山村山顶草坪拉开序幕。本次颁奖活动以“旷野诗学,经编诗行”为主题,倡导诗与自然的亲近、对话、融合。

据悉,第二届磨石书店诗歌奖自2025年2月23日启动征集,至7月31日截稿,共收到稿件1500余份,经严格审核,有效稿件为1218份。整个评审工作从8月中旬开始,至10月27日结果公布,历时两个多月,秉持着“先锋、独立、当代、异质”的理念,经过三轮评审,最终殊不方斩获主奖,马拉、王彻之荣获提名奖,李盲、吕周杭、冬千摘得新锐奖。

本次活动由《诗引擎》诗歌丛刊、杭州师范大学国际诗歌交流与研究中心和《地域文学评论》辑刊联合主办,嵊州市贵门乡人民政府协办,贵门乡西景山村村委会支持,吸引了来自全国各地的诗人、作家、学者共五十余人到场。

当天还在磨石书店与陌上烟柳咖啡馆分别举行了两场分享与研讨活动。

山顶草坪颁奖典礼:民谣演唱与越剧表演贯穿全程

颁奖典礼一开始,磨石书店创办人、诗人蒋立波首先致辞,介绍评奖过程、评选环节、评审标准等,蒋立波表示,在整个评审过程中,始终秉持“公平、公正、严格、规范”的原则。他说,“如同诗歌创作需要良心,诗歌评审更需要良心。我们所有评审委员会成员都有各自的工作、家庭和责任,但大家都将业余时间无私奉献给此次评审工作。”

随后,依次进行了新锐奖、提名奖、主奖的颁奖。新锐奖获奖者吕周杭、李盲上台领奖答谢,冬千因病未能出席,由诗人张雨晨代领,提名奖得主王彻之因人在美国未能到场,由诗人路偃代领。路东、张伟栋、李郁葱、颜炼军、濮波、范雪、游金等诗人、学者为获奖者颁奖,宣读授奖词。

主奖获奖者殊不方以一首《感谢诗,或我们磨着石头过河》作为答谢词,形式新颖,别开生面,正如颁奖词指出的,“诗人用停顿对抗过剩,从无用重估价值,将盐、土豆、韭菜、柿子等市井食物摆在社会观察的哈哈镜前,置于哲学思辨的显微镜下,让普通国民的‘食事’成为洞察时代精神症候的气象站。全诗构思精妙,逸趣横生,通过密集的意象嫁接、文化用典与修辞狂欢,在具象与抽象、俚俗与典雅之间完成意义的增殖与穿透,在极具张力的语言装置中实现微观叙事与人文关怀的辩证统一。《食事诗》不仅拓展了当代汉语诗歌的题材疆域和表现手法,更以敏锐的批判意识和娴熟的修辞自觉,为实现在碎片化的经验中重建诗与思的关联提供了富于启发的尝试。”或许以诗代替传统意义上的答谢词也是对于答谢词的一种拓展、探索。

其间,穿插越剧《十八相送》《三盖衣》等经典曲目的演唱,诗人、音乐人老董更是用一把吉他和自己极具辨识度的嗓音弹唱了磨石书店诗歌奖的联合发起人、诗人企业家、嵊州德利遮阳有限公司董事长王进炎先生和此次大赛主奖诗人殊不方的诗作,情感丰沛,旋律悠扬,进一步将颁奖典礼的氛围推向了高处。

颁奖典礼的上午场以现场到场人员的合影作为结尾方式,随后各位嘉宾与西景山村民共享当地佳肴、把酒言欢。

获奖诗人对谈:寻找当代诗的新引擎

下午13:30,在磨石书店二楼,由诗人、磨石书店现任主理人莫诺格对到场的四位获奖诗人展开对谈,围绕“寻找当代诗的新引擎”这一主题,莫诺格与获奖诗人马拉、殊不方、李盲、吕周杭共同探讨了四个问题:获奖者对于磨石书店颁奖典礼现场的感受,诗人之间是否需要交流;诗人之间是否存在真正的友谊,城市与自然的关系以及如何反映到作品当中;诗人与语言的关系,以及如何处理文本与语言的关系。

马拉、殊不方两位诗人不愧是做媒体出身,口才极佳,金句频出。李盲、吕周杭两位诗人也同样侃侃而谈,观点独到,第一个问题关于磨石书店,最后一个问题又回到诗歌本身,关于最后一个问题“是否谈的问题过大”,首奖得主殊不方表示,其实很好,因为每个人都能从自身的经验出发去谈论这个问题。

对谈现场,线上连线王彻之和冬千,一个在美国,另一个在海拔两千多米的高山上,王彻之回答了一个问题,观点犀利直接,极具启发作用;冬千信号太差,无奈只能后续单独跟进。

主持人莫诺格充分发挥了引导作用,让四位诗人嘉宾谈得很深入、很有活力,整个对谈过程真实、松弛,很多在场的听众反馈现场效果与气氛都很好。

获奖诗人对谈结束后,部分诗人、嘉宾共同参观了越剧博物馆,近距离且更加直观地感受了越剧不可言说之美。

《诗引擎》首发与主题研讨:江南诗学与“地方”的发明

晚上8:30,一场兼容并包、别开生面的主题研讨会在嵊州越剧小镇陌上烟柳咖啡馆举行。

主持人是诗人、学者、浙江传媒学院电影学院教授濮波,活动以江南诗学与“地方”的发明为主题,第二届磨石书店诗歌奖获奖者、嘉宾、与会诗人出席、研讨。

研讨会一开始,蒋立波将简要讲述了创办《诗引擎》的缘起,指出“诗学本质上是一种未来的诗学,它需要以一种更强劲的姿态朝向更广阔的未来敞开,为此,我们呼唤当代诗中内置的新的引擎,以获得更强大的动力和活力,在自我与时代、自我与历史、自我与现实,乃至自我与自我之间的对话中来抵达诗的内核,从而创造出一种新的现实和历史。”

蒋立波发言结束后,濮波从探讨“江南诗学”的三重意义开启话题,他认为江南诗学至少涵括了诗歌史意义,地理文学意义和地域旅行意义。

宁波大学现代诗学研究中心张伟栋教授指出,“当我们试图去探讨一个诗的引擎的时候,或一种新的生存的性能时,我们不是在单一的一个诗学的演绎路径上。从单一个人的信念和欲望来说,我们必须在一个历史逻辑、诗学逻辑以及当下的这种困难,我们才能去探讨这样一个问题。而且我们必须看到,今天所谓的地域问题,我们不能把它当成一个地理问题来理解,传统的江南现在来说已经不存在,或者说我们在真正意义上,无法再复原一个传统的江南,我们只能拥有在全球化背景下地理空间被同一化的一种江南诗学”。

浙江大学城市学院副教授范雪认为:地方与诗人的关系,一方面是辨认在地的写作。这一类在某种意义上很古典、诚实,它是自我耕耘的。另一方面恰恰是不在地的写作。例子是帝国的作家们,比如纪德,标明写作赋形万物包括他人的能力。聚焦到“地方”与“江南”,应该充分考虑地方、地方性与超地方性的辩证。谢灵运在温州发展出来的山水诗,是地方的,但超出地方诗,或者说正是在地方的实景里,加上文学本身的革新内在需求,出现了超越性的发展。地方的实景、实感,因此在可大可小的意义上都很有可为。这里面最重要的伦理基础,可能正是实实在在的在地生活,以及以诗歌的技艺将之编织出令人难忘,乃至一再回到的样式。对于江南来说,值得考虑的是:地方质地贡献于汉语质地或文明的质地。江南诗或有明显江南特征的诗歌可以是回馈自我与地方的,也可以“以地方,而超越地方”。第二个值得考虑的是,江南曾经代表中国的世界形象,或者说世界的中国风格。这给今天提出的问题其实是乡土、地方、超乡土、超地方、文化、跨文化的辩证。真正面对正在进行的地方的、普遍的现代化事实的写作,有很大的当代与未来价值。

诗人、南京大学文学院教授颜炼军则指出:江南地理文脉简单说可以有两方面:既成性与生长性。拘于前者,容易落入窠臼、封闭和重复,对写作无益。重构地方性,即启动新的“引擎”,就是发掘创造生长性。实际上,江南形象相当多的部分,是北方文人南下发现和命名的,是南方文人离开南方后“回想”的,是在动乱、战争、人口流动、士人贬谪流亡中发现命名的。简言之,有效的地方性必须在家国观和世界性的参照、自觉中发现。另外,现代以来,各类城市也可以作为“地方”,比如上海,北京,深圳、香港、南京、成都、乌鲁木齐等等诸多城市,都有自己的文学传统和脉络。其中的历史、方言、杂语、地方知识,人口流动、多民族性、工业和技术化过程,诸多因素正在铸成新的地方感。

磨石书店创办人蒋立波则指认了一个悖论,写江南最好的诗不一定是有生活在江南的诗人写出来的,比如张枣、柏桦、宋琳他们都不算江南诗人,但他们写出了非常具有江南气质的诗。也就是说,是否能写出真正江南的诗,不单单在于某种经历、经验、感觉,而更在于某种深刻的感受和理解,包括敏锐的捕捉与洞察的能力,以及对经验的转化与熔铸。他还特别提到了一个更具悖论的现象,那就是嵊州作为越剧的故乡,一方面是柔情似水、水袖袅袅的水的温婉,另一方面则是被称为“嵊州强盗”的慷慨磊落、侠客意气的性格,既出过胡兰成,也出过辛亥英雄王金发。

现场的其他嘉宾、获奖诗人代表,以及绍兴本地诗人代表也纷纷表达了对江南诗学与地方、地理的观点。

研讨会的最后,由诗人、批评家、杭州师范大学国际诗歌交流与研究中心中心主任、教授宴榕做了发言总结,他表示“如果有一种江南诗学,那一定要具备在场性、不可替代性、现代性和后现代性,21世纪赋予了新的内涵,不能附着在原来传统意义上的文化语境,要把所谓的江南意象、反意象纳入到一个更大的体系,使它成为一种新的、可成长性的、可持续性的、超越地域性的概念,在这样的愿景下,我们的江南可能会有新的发掘空间。”(通讯员 莫诺格)

(注:本文已获作者授权发布)