“哲思汇流——印度哲学传统的交融”研讨会举办

“哲思汇流——印度哲学传统的交融”研讨会举办

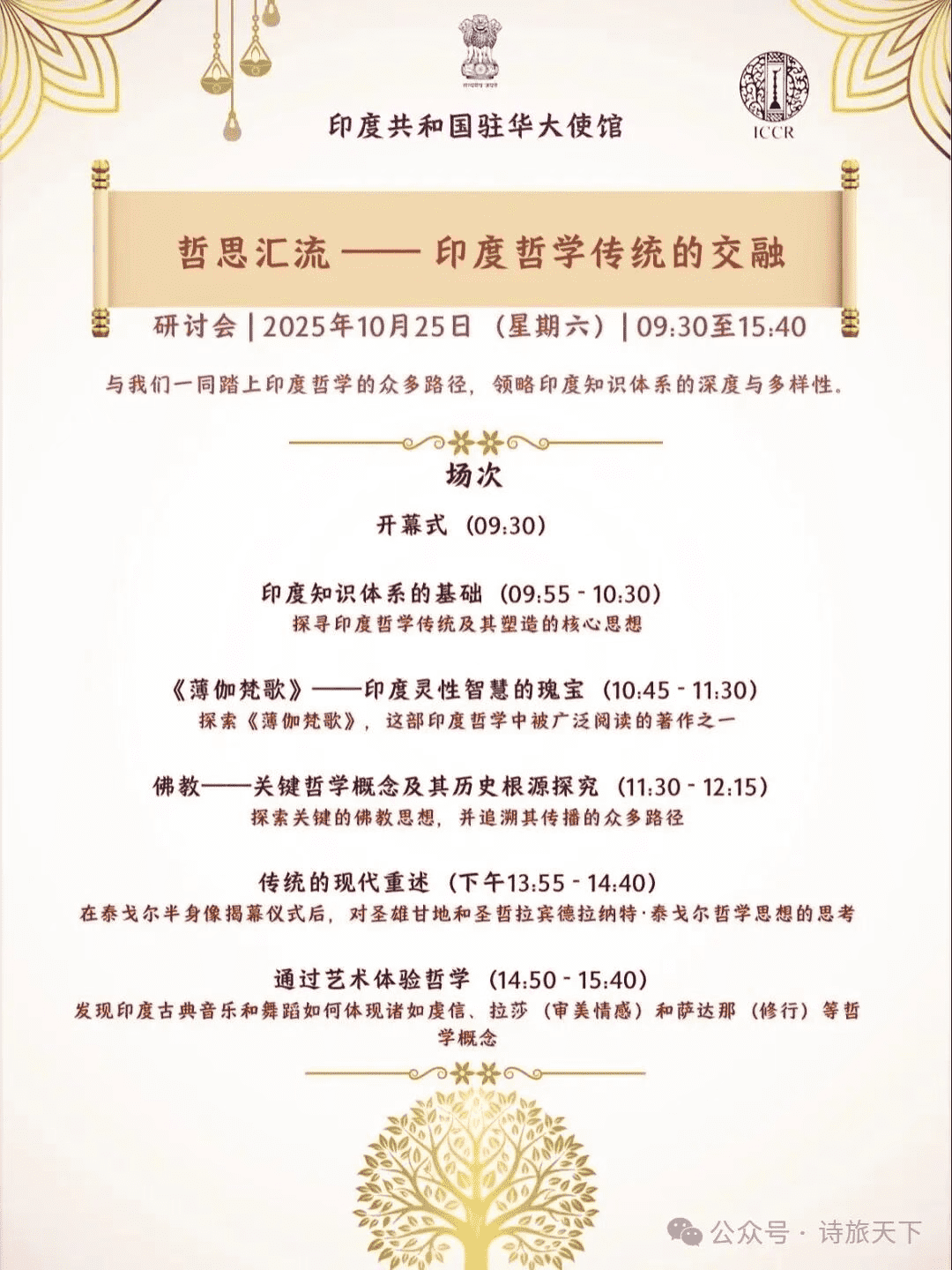

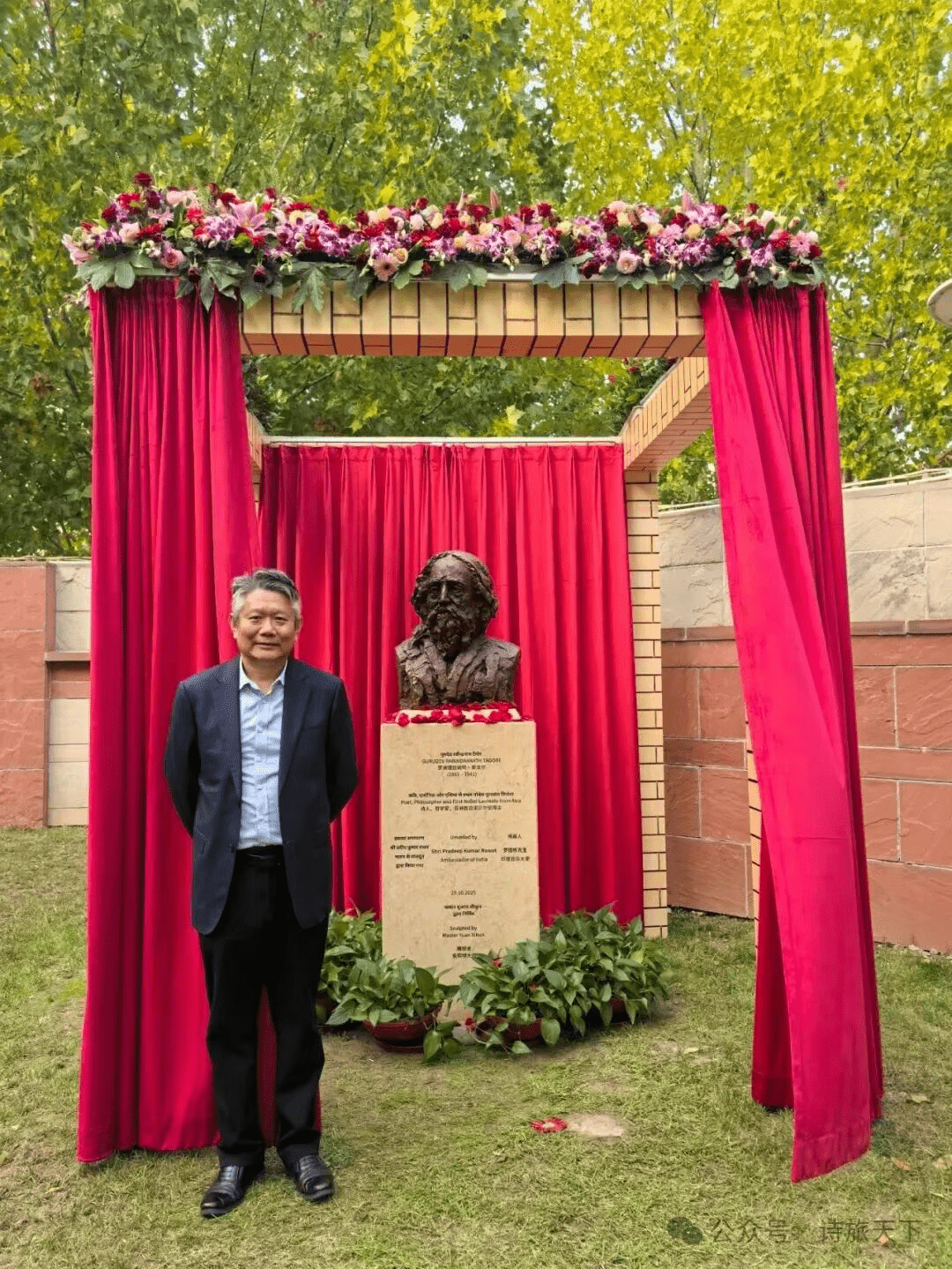

10月25日,印度驻华大使馆举办“哲思汇流——印度哲学传统的交融”研讨会,诗人兼翻译家、泰戈尔诗歌译者王钦刚发表了《亦师亦友:<吉檀迦利>中神与人关系的辩证统一》的演讲,引起了与会者的热烈反响。

附:

亦师亦友:《吉檀迦利》中神与人关系的辩证统一

王钦刚/文

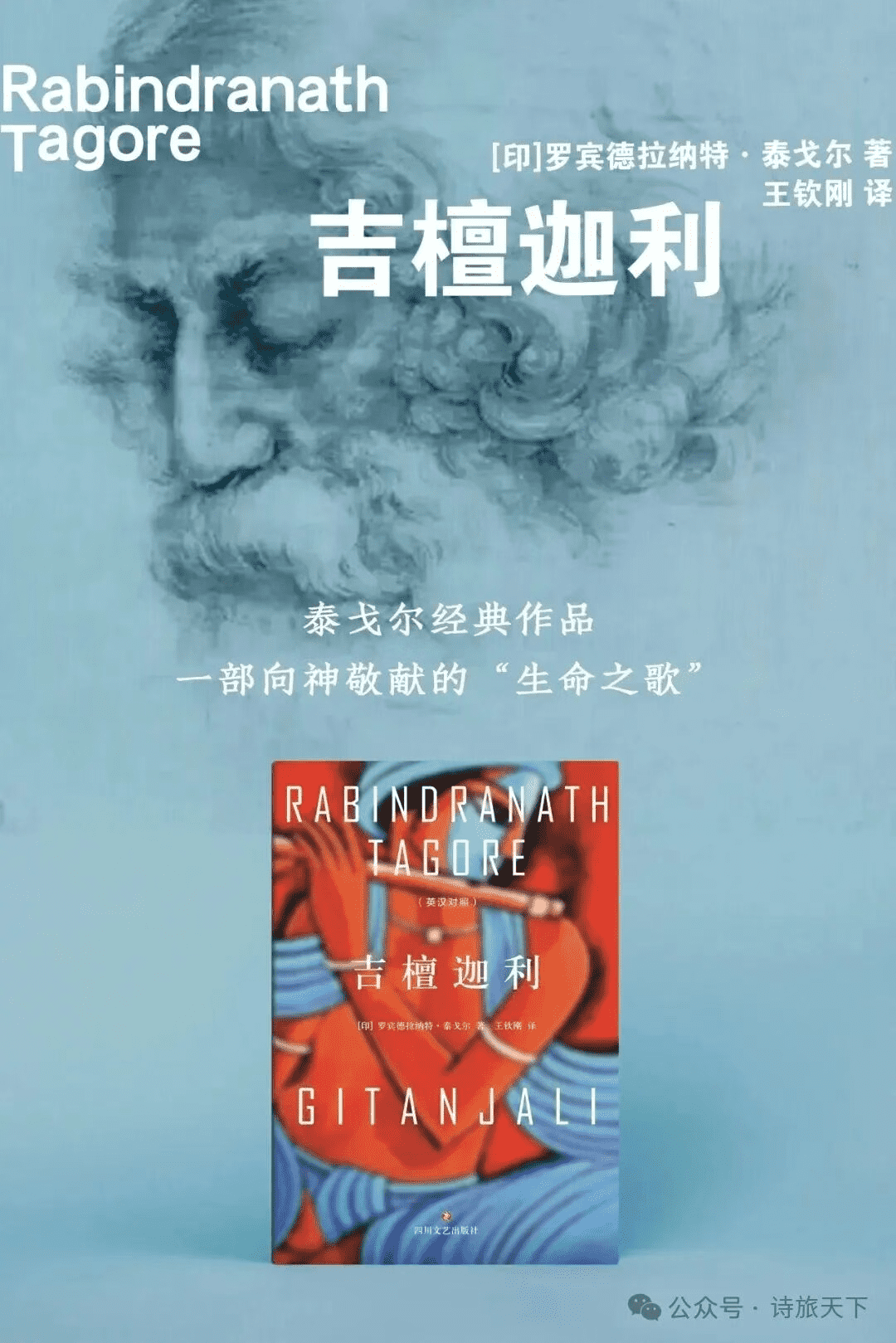

1913年,罗宾德拉纳特·泰戈尔凭借英文版《吉檀迦利》(Gitanjali)获得诺贝尔文学奖,成为获此殊荣的亚洲第一人。

《吉檀迦利》有两个版本,一个是孟加拉文版,收录了157首格律诗,一般称其为《献歌集》;另一个是流传颇广的英文版,收录了103首散文诗。英文版《吉檀迦利》并非一一对应的翻译作品,而是泰戈尔以孟加拉文版为基础,从多部诗集中选取诗歌,并运用增减、整合的方式将孟加拉原文格律诗重新译写成英文散文诗,应该说是一种再创作。

英文版《吉檀迦利》有53首选译自《献歌集》,其余50首选译自其他8个诗集和剧本,其中《祭品集》16首、《歌之花环》15首、《渡口集》11首、《儿童集》3首、《献祭集》《怀念集》《幻想集》《春收集》各1首和剧本《旧学堂》1首。

《吉檀迦利》在孟加拉语中意为“献歌”(Song Offerings),即献给神的诗歌,以充满神秘主义的笔触探讨了神与人的关系,展现了泰戈尔独特的宗教哲学思想,是泰戈尔哲学与诗学思想的巅峰之作。其中“神”与“人”的关系是其灵魂所在,它打破了传统宗教中刻板的主宰与被主宰的主仆关系,呈现出一种极其亲密、动态、充满诗意的“亦师亦友”关系。

泰戈尔在英文版《吉檀迦利》中用lord/master/God(我译为“主人”或“神”)这几个词来指代“你”(thou),但并非西方宗教中的主或上帝,而是通常是指一位泛神论意义上的神。学界前辈和同仁在这方面已有很多论述,在此我不在赘述。泰戈尔刻意保持“你”的模糊性,这正是英文版《吉檀迦利》的伟大之处。他并没有局限于某一宗教或哲学教条,而是通过诗意的朦胧让读者以自身的生命体验去填充“你”的内涵。这种开放性使得不同文化、不同信仰的读者都能在诗中找到共鸣。正如“有一千个读者,就有一千个哈姆雷特。”

泰戈尔在《吉檀迦利》第2首诗中写道:

在欢唱中陶醉,

我忘乎所以,

你是我的主人,

我却称你为知己。

诗人在与神的对话中提到了“主人”与“知己”的关系,在此我想用一个中国成语“亦师亦友”来概括《吉檀迦利》中神与人的关系。

以下我想以“亦师亦友”为核心,从五个方面来谈谈《吉檀迦利》中神与人关系的辩证统一。

一、“师”的维度:崇高的目标与精神的引导者

作为“师”,神代表着真理、智慧和道德的至高典范,是灵魂渴望抵达的彼岸。

“师”代表了神与人关系的“纵向维度”:指引、启迪、提升、净化。这是一种向上的、有益的、能带来成长的关系。

1、智慧的启迪者:神不是通过教条训诫,而是通过让诗人感知世界的美、生命的韵律与劳动的尊严,来启示真理。

2、品格的塑造者:神是那个让人“心无恐惧,头颅高昂”(第35首)的力量之源。他教导人们摒弃恐惧、虚伪,追求自由和真理,从而塑造一个更完善的人格。

3、永恒的追寻目标:作为“师”,神有时会保持适当的距离感,这并非冷漠,而是为了激发人类灵魂主动追寻的动力。这种追寻本身,就是灵魂净化和提升的过程。

二、“友”的维度:亲密的陪伴与平等的对话者

作为“友”,神打破了至高无上、令人敬畏的传统神的形象,变得亲切、平易,充满温情。

“友”代表了神与人关系的“横向维度”:平等、亲密、信任、陪伴。这是一种平行的、充满爱意的、情感交融的关系。

1、平等的称呼“你”:全诗用“你”来称呼神,这本身就是一种革命。它消除了人与神之间森严的等级壁垒,建立了一种直接、个人化、“我与你”的对话关系。

2、共同的分享者:神不仅存在于圣殿,更在“最贫贱无助的人们栖身之处”(第10首)。他与劳动者同在,分享他们的喜怒哀乐,这种临在是陪伴式的,而非俯视式的。

3、情感的寄托对象:诗人对神倾诉他的渴望、喜悦、孤独与怀疑,如同对一位知心好友或情人,充满了爱恋般的亲密与信任。

正如泰戈尔在第22首诗中写道:

呵,我唯一的朋友,

我的至爱,

我的家门为你敞开——

请不要梦一般地过门不入。

三、“亦师亦友”关系的辩证统一

“亦师亦友”的独特之处在于二者的辩证统一。它完美解决了宗教情感中“超越性”与“临在性”的矛盾。

“师”确保了神与人关系的崇高性与方向性。如果仅仅是“友”,关系可能流于平庸,失去提升的力量。神的“师”之属性,为人设定了永恒的、向上的精神维度。

“友”确保了神与人关系的亲和性与可能性。如果仅仅是“师”,关系则充满敬畏与距离,令人难以接近。神的“友”之属性,使得合一不再遥不可及,而是在每一次爱的行动、每一刻生命的体验中都可能感受到的真实。

在神与人“亦师亦友”的关系中,这种“纵向的引领”与“横向的亲密”是同时发生、和谐共存的。神不是在遥远的高处发号施令,而是在亲密的陪伴中完成教导。

四、“亦师亦友”关系的本质是“爱”

正是基于一种深沉而平等的爱,严厉的教诲化作了温柔的等待,崇高的目标融入了亲密的同行。神作为“师”,其教导不是命令,而是邀请;作为“友”,其陪伴不是放纵,而是砥砺。

泰戈尔描绘的是一种基于爱、在动态的追寻与亲密的临在中共存共荣的理想关系。这种关系模式不仅是宗教和哲学的思考,也是泰戈尔赠予现代人的一份宝贵精神遗产——它告诉我们,在与最高理想的对话中,我们既可以找到精神的归宿,又能保有心灵的自由与尊严。

五、“亦师亦友”:一个核心的、纲领性的框架

“亦师亦友”不是一个排他性的、狭窄的定义,而是一个核心的、纲领性的框架。这个框架具有强大的包容性和解释力,能够将诗中出现的各种亲密关系(如情人、母子)的精髓吸纳进来,并赋予它们哲学上的深度。

“亦师亦友”是关系的“神韵”与“内核”,“师”与“友”,捕捉的是所有这些人际关系模式背后,神与人之间那种独特的“感觉”和“姿态”。

综上所述,泰戈尔在《吉檀迦利》中精心构筑的神与人的关系,远非一种单纯的宗教关系,而是一种充满动态张力的生命诗学。“亦师亦友”这一框架,以其辩证性融合了神圣的“超越性”与尘世的“临在性”。它告诉我们,精神的追寻不必以疏离尘世为代价,亲密的陪伴也无需牺牲崇高的理想。

正如诗人在第65首诗中写道:

我的主人,

从我满溢的生命之杯中,

你想痛饮哪一种琼浆?

我的诗神,

你的欢乐是——

通过我的眼睛来看你的创造,

站在我的耳畔来静听你的永恒乐章?

你的世界在我心中编织诗行,

你的欢乐又给它们谱写乐章。

你以爱的名义把自己交到我手上,

又在我身上感受你完美的芬芳。

来源:诗旅天下

https://mp.weixin.qq.com/s/GzsgrkzorrBlVOOCxkqwJA

(注:本文已获作者授权发布)