《时间的针脚——严虹构像之外》展闭幕

《时间的针脚——严虹构像之外》展闭幕

群展《时间的针脚——严虹构像之外》,在毛线勾勒的形体中,呈现在武汉鹅社书店艺术馆(青岛馆路)的墙上。它如同一条时间的引线,将二十余年的创作跨度与记忆牵连一起。这场跨越时间和图像维度以及社会深度的展览,已于近日圆满闭幕。此次展览集结了七十余位艺术家近百件作品,创作跨度长达二十余年,围绕具有多元身份的“水果·严虹”,展开一次人物肖像的视觉实践,并向外延展,从图像构建、身份重塑、社会维度展开深层次的对话。

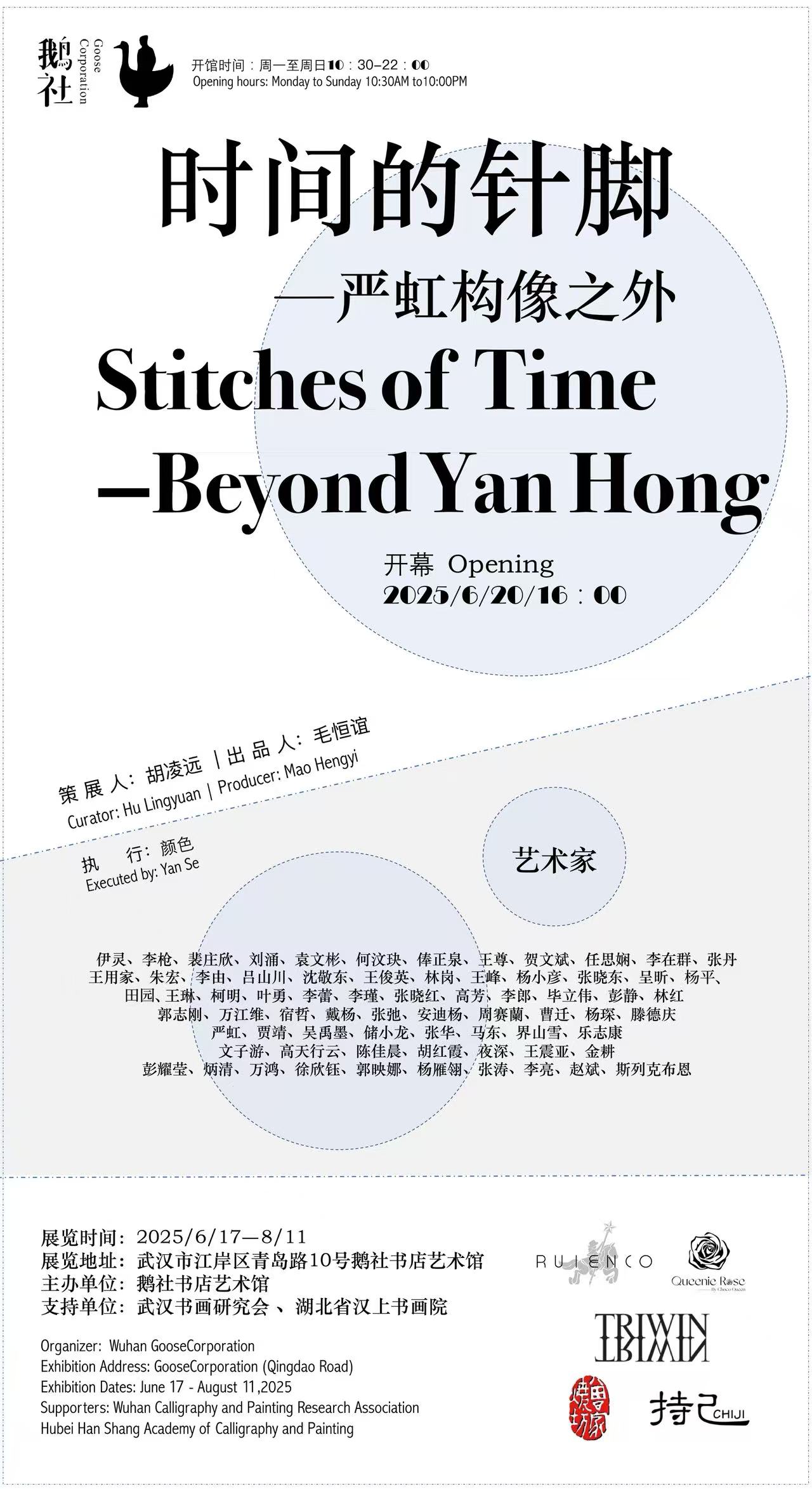

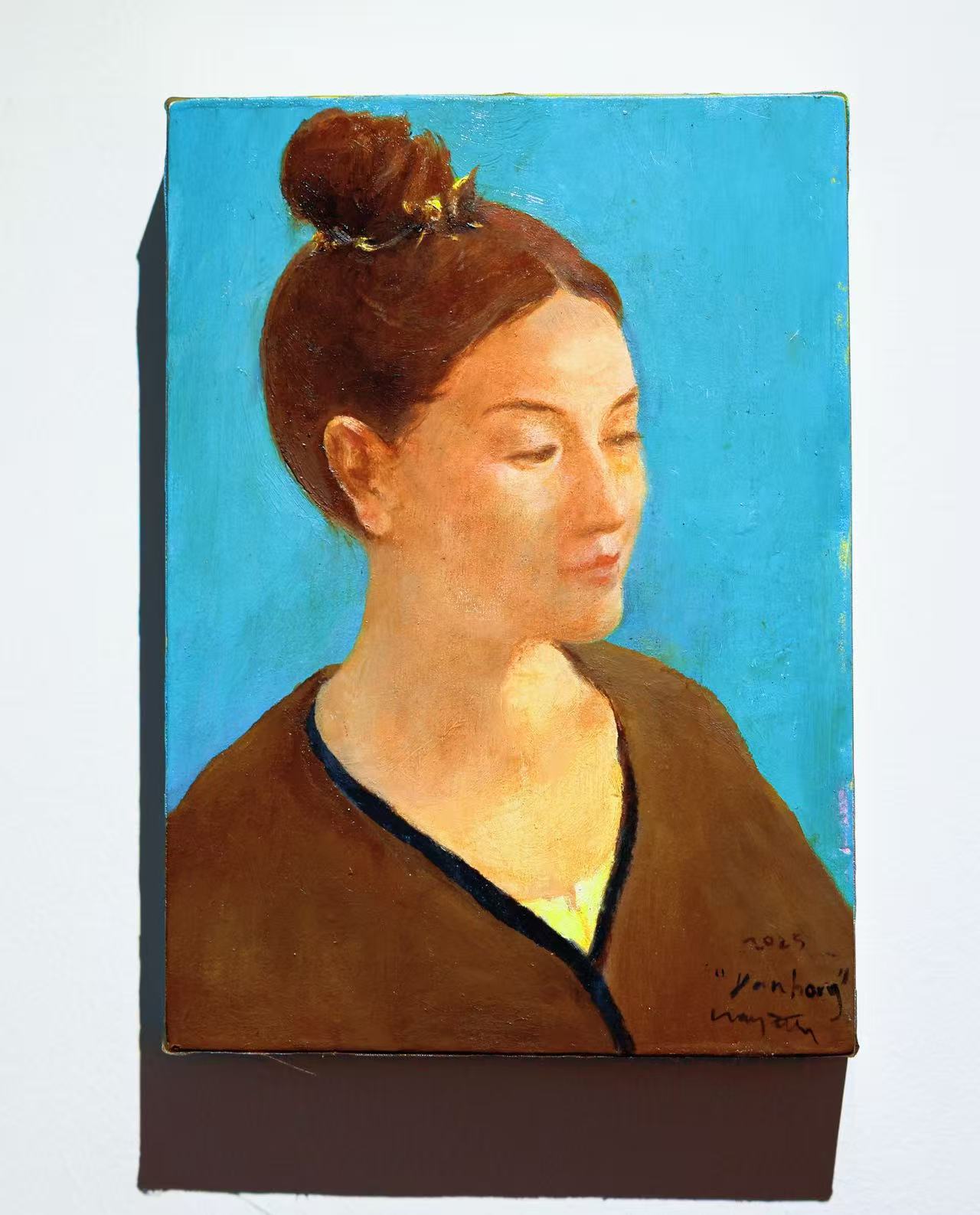

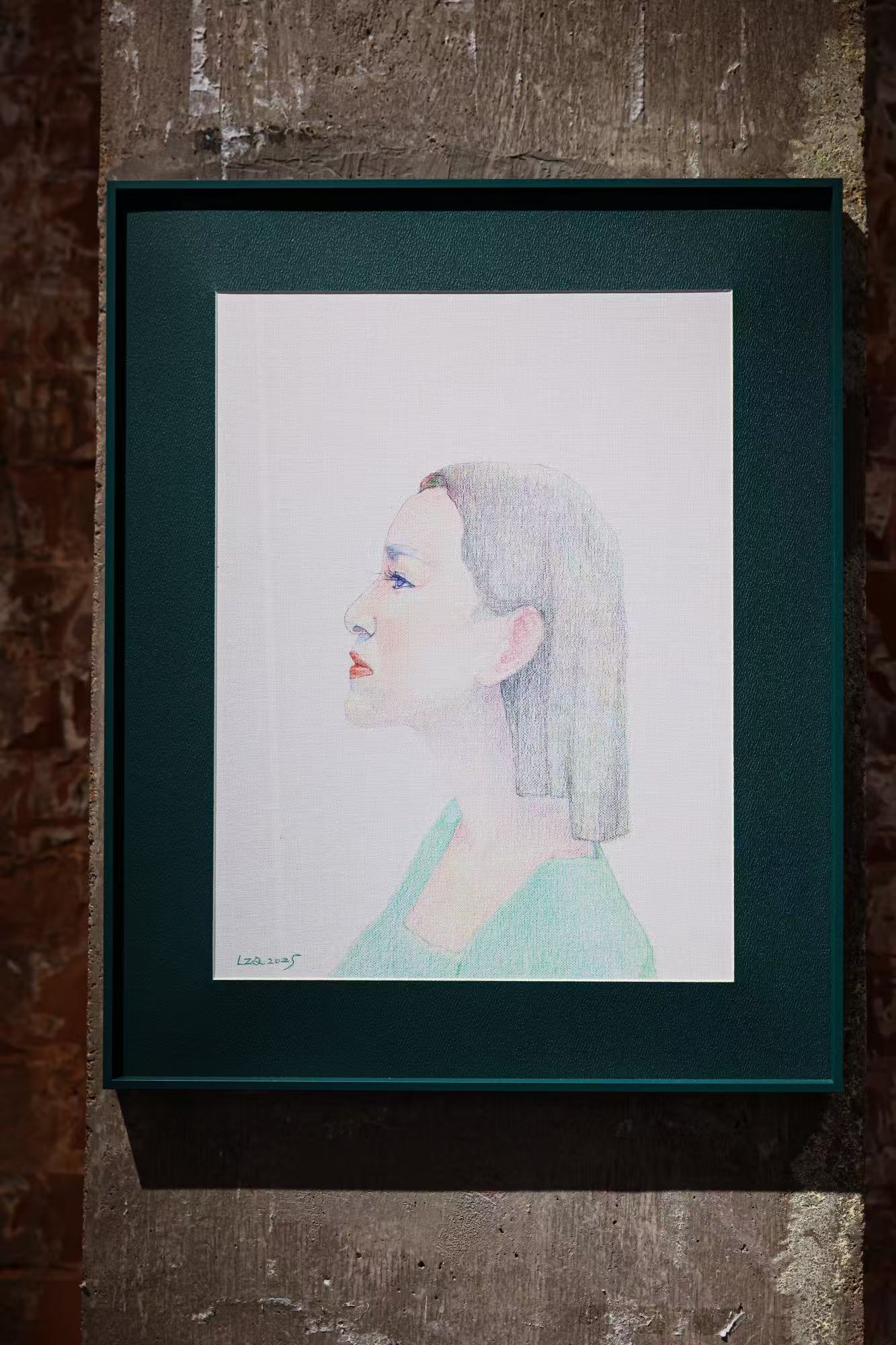

参展者的创作媒介涵盖坦培拉、水墨、油画、金箔、彩铅、装置、综合材料、水彩、数字媒体等。从抽象处理到具象描绘,观众得以在不同创作语境中看到严虹的形象,同时也感受到创作者的情感状态与创作变化。展览空间的叙事结构由“非像”逐步走向“具象”,如同将“水果·严虹”层层剖析,形成群像式的女性肖像图景,最终再回到具体的人物;观众可以从中对肖像、主体性与观看机制的思考。

“水果”既是严虹的笔名,用于文字创作和策划,也与其成长地“水果湖”相连。作为主体,水果·严虹通过文字对自我进行解析和建构,她所著的书籍《方力钧——100个人口述实录》陈列在书店阅读区。而创作者们的自发行为无疑进一步拓宽了这种建构的方式。如果说七十余位创作者为水果严虹勾勒出不同的轮廓,那么水果严虹则将它们凝聚为连贯的线索。

策展人胡凌远认为,当水果·严虹从画中走到画外,进行主导和思考时,同样也形成一种构像。因而,这场展览不仅探问了个体的构像方式,也将“是谁”“如何被看”以及“如何成为”置入公共讨论之中。

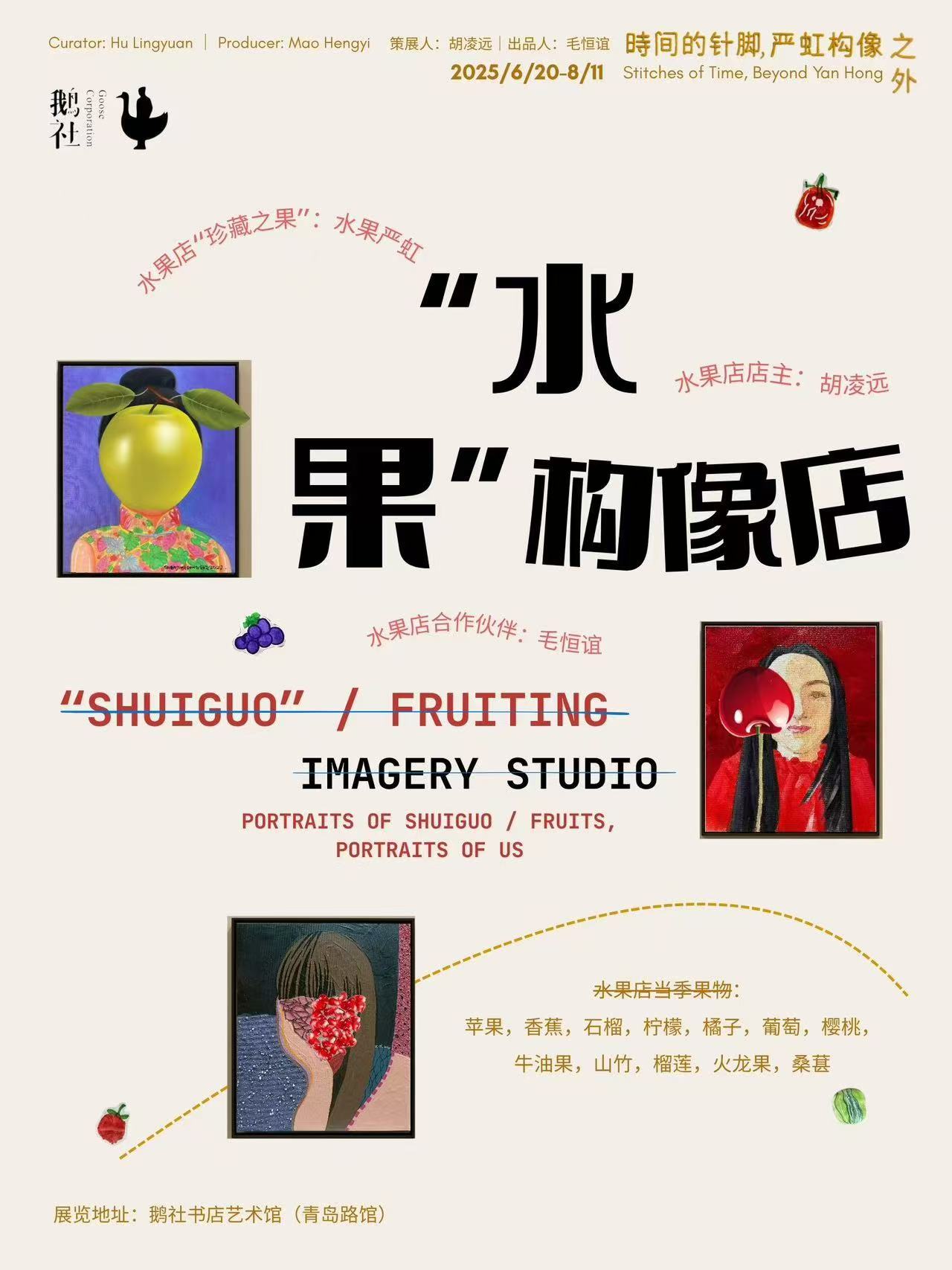

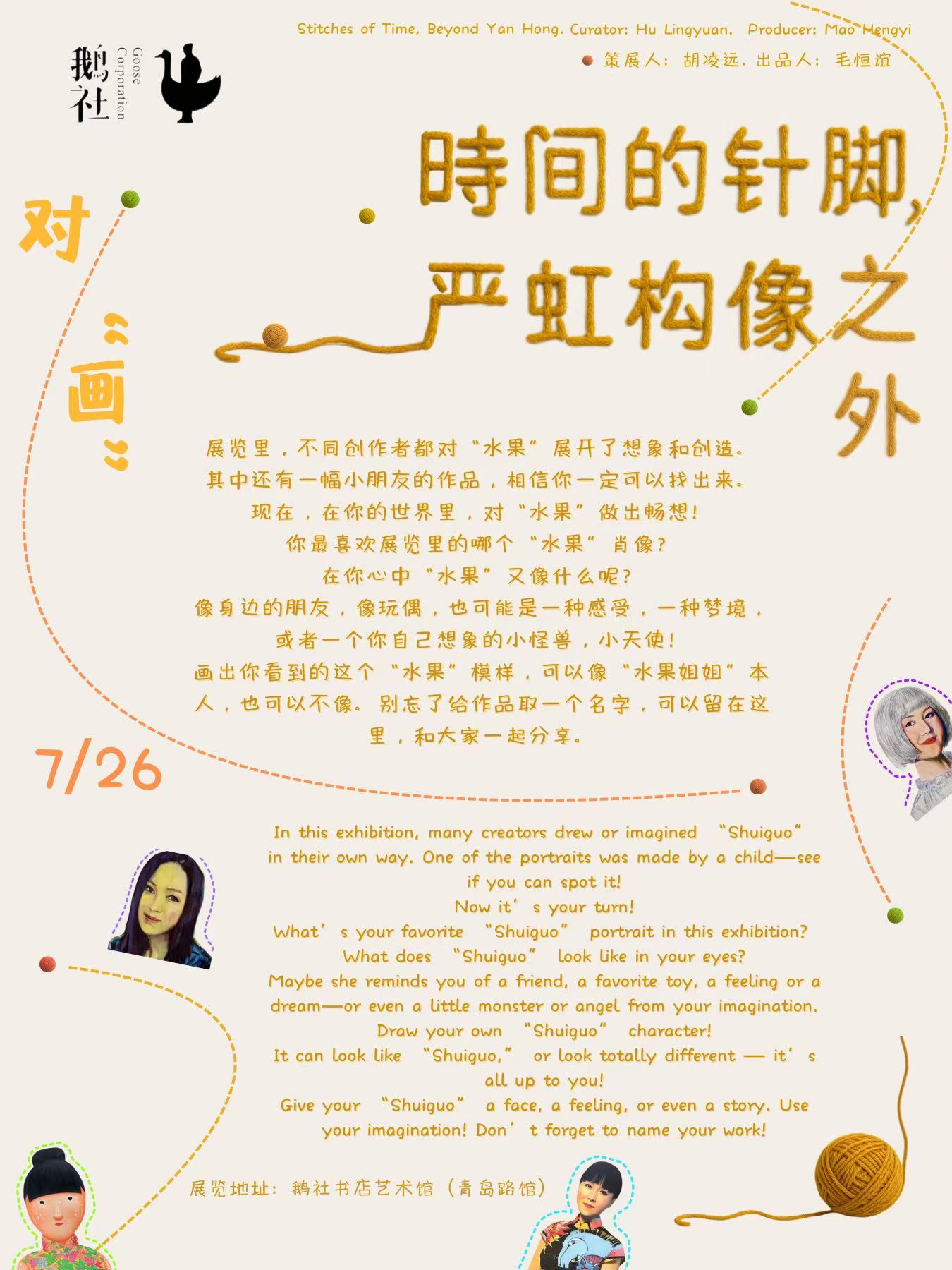

自2003年起,“水果·严虹”首次出现在摄影作品中,随后延伸至不同的媒介语言,并在这次展览期间不断发生。围绕“画中人”和“水果”的概念,策展人胡凌远在展览中期与闭幕阶段推出了两场公共教育活动,分别是《对“画”》与《“水果”构像店》。这两场活动在空间与形式上延展了展览的思辨内核,也成为观众与展览之间的重要交汇点。

《对“画”》以双关命名为切入口,既指向“画中人”的角色,也强调“表达”与“语言”的维度。作品既有综合材料,也有油画,素描和水彩,观众在为“水果”构像的同时,也对自己的内在进行构像。有5岁的小朋友画出了心中的“希望之光”——以五彩斑斓与飓风般的眼睛,来表达希望比黑暗更有力量的想象;也有将个人对学业压力的情绪转化为图像语言。其中一位85岁的奶奶的油画作品,更为活动增添了温度与代际层次。

这些参与者们的作品陈列在油画质地般流动的地面上,由毛线牵引至红墙展区,如同漂浮的木盒回归源头。墙上亦留下了观众对展览的文字与图像回应。这些参与者再次呼应了展览中的“针脚”与“之外”的概念,也无意中重叠了严虹曾在法国《L'OFFICIEL》杂志中文版《时装》“对话”栏目工作的经历。

相比之下,“水果”构像店是一个更为立体且具象的水果装置。这家以店为名的活动基于“水果”的概念,营造出一个流动中的构像场。在现实与艺术之间,水果既是日常消费品,也是被观看的静物与隐喻,更是画中人。从静物传统到当代象征,这语义的厚度也进一步映射到“水果·严虹”的构像之中,使其既具体又抽象,既个人又社会。现场,真实水果与艺术作品并置,观众在触摸与观看中建立联想,并通过拼贴与绘画完成个人的“水果构像实验”。最终,形成的小型水果装置既指向一个人,也指向观众对日常实物的感知经验,身份定位和文化投射;它让图像生产走向日常生活与公众之间,营造出一个开放的临时视觉公社,也呼应了鹅社书店的“公社”文化理想。

置身于水果之中,严虹也以创作者的方式进行回应——她每天在一枚水果上签名并贴于墙面,直至闭幕。短短数日,水果的自然发酵与变化,象征着时间的流逝。当毛线拼贴出的《时间的针脚——严虹构像之外》在针脚里回归原线,展览的终点也将是另一段时间的起点。

(注:本文已获作者授权发布)