重磅:白话百年中国当代诗歌百人微访谈(五) 俞心樵、叶匡政、

作家网2016-07-19 07:57:01

重磅:白话百年中国当代诗歌百人微访谈(五)

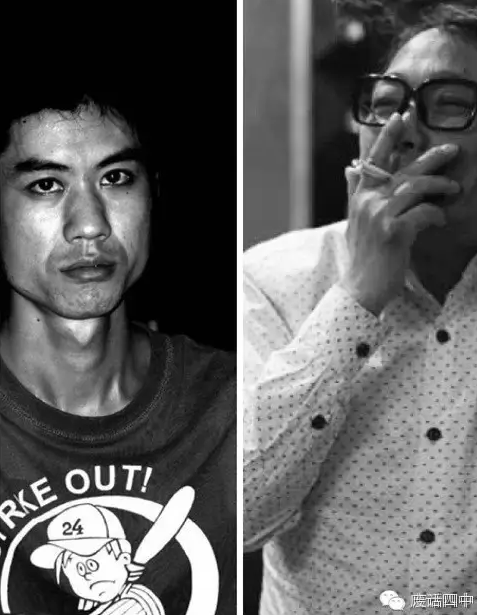

俞心樵、叶匡政、文康

编按:

中国当代诗歌就是指新文化以来,中国的白话诗、新诗和现代诗。今年是这个诗歌的大日子!从胡适发表《新文学刍议》和他的一组白话诗,马上就到一百年了。为了纪念这个日子,总结与研讨,废话教主杨黎带着四中校草李九如一起做了一个非常有价值的中国当代诗歌微访谈。为什么说“非常有价值"?从所覆盖的人群,问题的深度,到回答的精妙,都值得反复一读再读。

微访谈覆盖了老中青百名诗歌写作者,杨黎采访部分以老将为主,九如采访部分以年轻人为主。教主和校草都付出了很多时间和心血,编辑正在对访谈内容进行整理,陆续在四中首发。正在编辑中的《橡皮》5也会选发一部分,整体访谈最后会辑集出版。

感谢所有参与微访谈的诗歌写作者。

俞心樵回答

一、你认为中国当代诗歌最大的成功是什么?没成功的话那最大的问题又是什么?谢谢你的支持,我等着。

我个人认为,成功是个统计学问题而不是个审美问题。或者说,诗歌的成功是无法量化的。但至少在初步的感受上和认识上,是可以进行比较的。纵向与传统古诗词比,由于缺乏良好形式训练的基础受众,好像不是很成功,横向与外国诗歌比,由于过于小圈子化,也无成功可言。当然,失败这一概念也同样无法从统计学上加以量化。就纯粹美学层面而言,有些失败恰恰是成功的,而有些成功又恰恰是失败的。如果硬要说某些人在诗歌上已经成功了,究竟谁说了算呢?如果人心的质量与容量都不高,即使时间也不能说了算。不知你如何看待诗歌、尤其是所谓中国当代诗歌的成败问题?

二、谢谢你的回答。对于第一个问题,几乎都给了中国当代诗歌肯定。而这种肯定,都和语言紧密联系。那么我想请教你,中国当代诗歌究竟为现代汉语提供了什么新机制和新内容?顺便再问一句,现代汉语和古白话又有什么本质的差异?期待你独特的高见。

客气了。两天过去了,你才回答我。看了眼你的微信朋友圈,才知道你去福建了,而你向我发问时,正好我在从福建返回北京的路上。中国当代诗歌也正好就在路上。我想无论大李杜和小李杜,一定都会赞同:举凡中国好诗,都是在路上的诗而不是在书斋中的诗。所谓“路上”,就是更加全息性也更加鲜活的“语言”,不知杨黎你是否赞同此意?我先回答你的后一个问题。现代汉语和古白话又有什么本质的差异?我认为,此两者本质的差异并不是很大。佛经翻译、西马翻译等几次翻译浪潮的冲击,也基本是被汉化了的。汉语只要不被拼音化,汉语几乎就是一个超稳定结构。这是汉语的特征,尤其是书面汉语的特征。同时我们应当注意到,汉语有组合上的灵活性和多意性,也就是说,汉语有天然的抒情性。汉语与其他语言的方法论是完全不同的。当然口语和方言的差异要大一些。汉话是感性的、示意的,甚至,从根本上讲,是隐喻的(我不知道有些诗人为何反对隐喻),汉语不像英语德语或其他外语那样富于逻辑性(它们害怕在逻辑上掉链)。或许,这也是汉语的短板,叙述与说理(思想性)上的短板。因此之故,好的汉语文本,总是情理同见的。下面再回答你前面那个问题。中国当代诗歌究竟为现代汉语提供了什么新机制和新内容?在此,我想重申如下常识:每一个时代的诗歌都是它那个时代的当代诗歌。作为“新诗百年”的中国当代诗歌与中国任何一个时代的“当代诗歌”更具异质性、开放性和包容性。历史上的中国诗歌更具中国特色,而中国当代诗歌更具世界性(至于是否现代性则另当别论)。而所谓世界性的核心恰恰是个体自主性,从古老的国家主义、民族主义和集体主义中解放出来或独立出来的自由,以个体的名义和立场,直面苍茫,担当孤独,在新的拓荒进程中回望我们的传统。

三、很好,谢谢你的回复。在做这个微访谈时,我们在白话诗、新诗、现代诗、现代汉诗和当代诗歌等好几个词语中费了许多脑筋,总觉得没有最为准确的叫法。说新诗吧,那它针对什么旧呢?而且已经100年了,也不能一直这样叫下去。说现代诗歌吧,难道它不包括当代吗?说现代诗,其实好多诗并不现代,难道就要拒绝在这类诗歌历史之外?所以,我们真的很迷茫。所谓名正言顺,为中国百年来新的诗歌找到自己的名字,的确算一个迫切的问题,而且我们还发现,没有准确的命名,应该是中国现当代自由白话新诗最大的隐患。对此我们再次期待你的高见,找到最准确的说法。

如你所见,这是个令人头痛心烦的问题。毕竟,新诗已历百年,再叫它新诗,似乎不妥,就像称呼一个老诗人或老艺术家为新秀,会有不适感。也不是日日新意义上的新。就我个人而言,有时候我会把我二三十年前写的诗称之为我个人意义上的古诗。因此,到今天,新诗之命名,至少表明了我们思维上的堕性。而白话诗也并不完全恰当,因为白话诗古(明清)已有之,尤其是其他类型的白话写作。白话之端倪并非始于民国之初。当然,文言写作或书面语写作已经让位,古诗词写作,迄今虽大有人在,也只是作为传统修养和个人趣味。如果说现代诗歌缺乏现代性,那么当代诗歌其实也缺乏现代性。何谓现代性?最准确的定义可能还是所有的时代与今天同在。从这个角度讲,是否代际命名也并无实质意义?对个体而言,名不正亦可言顺,无论古今中外,只确立自己对好诗坏诗的辩别标准就可以了,但对全体而言,名正言顺,的确是头等大事。我遵嘱试着命名如下:现当代汉语诗歌。拋砖引玉,仅供参考。

四、好的,你的说法有道理,但你也知道这样一个事实:这种诗,我们已经写了100年了。100年好像不长,但肯定也不短。亲,就你的阅历和学识,在这100里,有哪些诗人、哪些作品、哪些事件和哪些关于诗的言说,你认为是有价值的?有发展的?至少是你记得住的?我们必须面对这样的问题,因为我们必定是一个关于诗歌100年历史的访谈。辛苦,辛苦。感谢,感谢。

要回答这个问题,并不辛苦,但难免尴尬。尤其让我这个倍受排斥(无论官方民间)、发表与出版都最少的诗人来谈此问题就更显得荒诞了。笼而统之,是容易的,一般人都是这么做的,具体地指名道姓,如果只推出自己小圈子内的人,则意义不大。没有思想与精神的成熟,要公正地谈论他者的成败得失是不可能的。更多地看到并肯定不同于自己的好,这需要真正的良知、勇气和智慧,这也是一个诗人是否成熟的标志。这百年诗歌,前七十年乏善可陈,好诗都在近三十年。当然我既不喜欢全盘肯定,更不喜欢全盘否定。比如有一些诗人就全盘否定你杨黎,这不公正,应当看到你杨黎的独特贡献。诗歌界必须克服小圈子习气。前些日子我接受了《纽约时报》的专访,大致可以表达我的感受:

记者问:你在上世纪80年代末成名,去年在意大利得了这个奖。荣誉来得太晚了吗?

我答:记得庞德(EzraPound)在晚年发出浩叹:“理解来得太晚了。”这也是荣誉来得太晚的另一种表达方式。庞德提携了艾略特(T.S.Eliot),艾略特提携了奥登(W.H.Auden),而奥登提携了布罗茨基(JosephBrodsky)。作为中国诗人的我,远没有他们幸运。中国人崇拜权力而不崇尚智慧与才情,诗歌界也不例外。甚至,中国诗歌界几乎集中了最鸡贼最胆小最自私最阴暗最迟钝最没有才华的一批人,缺乏及时到位的良知和系统性敏锐。只有大街小巷南来北往漫山遍野随处可见的著名诗人而无大诗人。前辈对晚辈无真的提携,晚辈对前辈无真的尊重,只有小圈子内的临时性的相互利用。是自家圈子内的人,写得再烂也极力吹捧和哄抬,自家圈子外的人,写得再好也一慨贬损或置之不理。当然不是全体如此,但此类现象的确太普遍了。幸亏在文学界,我是个长年独来独往的人。能在意大利国会获得这个文学奖项,对于长年在国内受到排斥的我来说,至少是某种安慰和鼓励。同时也让我以诗歌的名义,在灵魂深处完成了向伟大的但丁(DanteAlighieri)致敬的仪式。

以上的回答虽说不够超然,但的确是切肤之痛。新诗百年来,我们需要安静下来,与其说愤怒出诗人,倒不如说安静出诗人。

五、谢谢你回复,让我们的访谈很有价值。在前面四个问题之后,我们觉得有一个绝大的问题必须摆到桌面上来:这个问题,就是诗歌的标准问题。诗歌到底有没有标准?或者说有没有唯一的永恒的标准?笼统而言,“古代诗歌”似乎是有标准的;而自新文化运动以来,白话入诗,诗歌事实上陷入一种先验的迷惑中:它至今也没有完全确立自身,或者说,它需要像中国古代诗歌一样,确立一个标准码?说白了吧,上追千年下启万世,到底什么是“诗”?期待你指教,并先谢。

访客走了,已是深夜。诗歌有没有如你所问的唯一而永恒的标准?这个几乎很难摆到桌面来谈。但如果没有标准,那么岂不将诗歌毫无区分地与其他文体相混淆?古今中外,文体种种,但大致可分两类:韵文和散文。所谓韵文,即诗词歌赋;所谓散文,即韵文之外的所有文体,包括小说、戏剧、影视剧、游记、书信、介绍信,法律条款,政府公告,商务合同、欠借条、请假条、新闻报道,广告文案,设计方案,教案,诸如此类,凡外在韵律与节奏不明显的文体均为散文。韵文高级,自古而然,盖因生命与自然皆有节奏和韵律。从外在形式而言,韵律与节奏即为诗之标准。它必须照顾到语言自身的审美特性。比如西语诗抑扬格中的音步音尺,比如古代汉诗的平仄押韵。当然,现代汉语诗歌早已从此外在形式中解脱出来,回不去了,只能往前走。记得梁宗岱他们搞过新诗格律之类的运动,我认为这是求末之举、不及根本,太小儿科了、与真正的创造力毫无关系。但散文化或戏剧化是否就是正途?诗歌是对本质的抒情。请注意,不是浮浅的简单的抒情,而是对本质的抒情,既不单单是理性智识的,也不单单是感性情绪的,而是对理性和感性同时超越之后的精神性。如果一定要谈标准,我只能提供自己的标准,在形式上形成自己独特的词语谱系、形成不可替代的语气和语调,最终内在于灵魂,形成自己的思想与精神的韵律和节奏,以此对应于神秘乃至神圣的存在秩序。如果今天一定要发布一个有关现当代汉语诗歌的标准,一句话,那就是自由、尊严和创造力。

六、谢谢你。关于中国百年诗歌的访谈,问题还多,但已大致有数。这里,我们想用一个古老的问题作为我们访谈的结束,那就是你为什么写诗?或者说是在今天,世界已经发生了那么大的改变,而你为什么还写诗?写诗,对你究竟有什么好处?

很抱歉,近期过于忙乱,这些问题都谈得太仓促太粗疏了。我很高兴被告知我们的谈话已接近尾声。你问我为什么写诗?这的确是一个十分古老的问题。有一句烂大街的话:奥斯维辛之后写诗是野蛮的。我听一些聪明人将之解读成时间先后关系了。之前写诗是文明的,之后就是野蛮的了。这句话究竟什么意思呢?它和时间的关系真的是先后问题吗?肯定不是。这句话的意思是,无论之前之后,如果诗歌容忍像奥斯维辛这样的人道惨剧存在,那诗歌就是野蛮的。更进一步说,如果诗歌不关心政治,诗歌就是野蛮的,如果诗人只写纯诗,只写美文,只局限于做一个文人,那真是太野蛮了。现当代汉语诗歌应当挣脱此类普遍的蒙昧和野蛮现象。不可用市场价格冒充审美价值;不可将避开躲开绕开视为超越然后贴上隐逸逍遥乃至颓废的标签冒充高人。这种江湖小把戏太多了。诗歌是一个人的灵魂的模样。我写诗,就是为了对自己的灵魂有个交待。你最后一个问题:写诗究竟对我有什么好处?在世俗社会,写诗已经为无数蠢货恶棍奴才或犬儒之徒带来了种种好处与便利,却为我带来了种种险境困境和无尽的磨难。但是不,我不能说写诗没给我带来好处,写诗带给我的好处远比带给他们的好处大得多也高得多。诗歌成就了我的人格和灵魂,诗歌让我成为了我自己的解放者,诗歌让我在微末之中看到了宇宙精神的壮丽的舞蹈,诗歌让我知道,所谓细节并非琐碎,所谓宏大并非空洞。好了,不扯远了。感谢诗歌,感谢你的这次访谈。

七、哇,各位大侠:访谈完了,我们才发现是六个问题。而我们算了一下,六个问题不吉利。所以,我们必须麻烦你,再回复我们一个问。不过这个问比较简单,也很好玩。你可以不回答,但不能不回复。一定。我们的这个问题是关于写诗与性的关系的问题。也就是说,写诗对你的性想象和性行为有没有影响?期待你的回复,多谢多谢。

你最后这个问题,说穿了,就是说诗歌该不该有色情成份?我认为,色情是必要的。完全没有色情的是诗,当然也是诗,但恐怕魅力不足。不受到诗与性影响的人肯定不健康。我们不妨分析一下中国传统文化,那些美好的部分,如果没有那些姿色天然而坦荡的妓女们的滋养,那是难以想像的。在很大程度上,那些丑化性的人,与贬损诗的人一样,都难免于虚伪和邪恶。诗歌必须为身与心的感官带来系统性振荡,诗歌是最高级的性事,是神交。如果色情能够通向爱,通向幽默,通向冒险,那么,色情也完全可能将人类从苦难中救赎出来。回答完毕。

俞心樵,祖籍浙江绍兴,中国当代艺术家和诗人,美国罗耀拉大学驻校艺术家,美国SROO国际文化艺术委员会文学主席,2013年荣获《新周刊》年度艺术家大奖,2015年荣获意大利Liberate国际文学大奖

叶匡政回答

一、你认为中国当代诗歌最大的成功是什么?没成功的话那最大的问题又是什么?谢谢你的支持,我等着。

我觉得中国新诗最成功之处,是催生了一个写新诗的庞大诗人群体,这些诗人通过对个体生命的感受与沉思,确实创造了不少优秀的诗歌作品,使新诗成为中国文学最重要的门类。我觉得最大问题,是在新诗领域,诗人们既高度活跃、又严重分裂,以至于无法达成一些对新诗历史和标准的共识性认知。在当下新诗领域,几乎没有可清晰辨识的新诗规范与共识,也缺少经过充分论证的、得到大多数诗人认同的理论系统,更没有真正带有权威性的研究范式和研究活动,一切处在一种高度无序的状态。

二、谢谢你的回答。对于第一个问题,几乎都给了中国当代诗歌肯定。而这种肯定,都和语言紧密联系。那么我想请教你,中国当代诗歌究竟为现代汉语提供了什么新机制和新内容?顺便再问一句,现代汉语和古白话又有什么本质的差异?期待你独特的高见。

这两个问题都可写数万字论文。

中国当代诗歌对现代汉语最大的贡献,是让它意识到自己才是世界的主人。语言不仅不是人的奴仆,还是主人。这种颠覆当然意义重大,语言成为一盏自主的明灯,人成了被照亮者。当语言成了人的光,灵魂的位置,对诗人来说反而变得可疑了。语言即思想,但只关注语言也有一个危险,就是创造的只是语词的思想。

现代汉语与古白话的差异,是思想的差异,是思维模式和感受方式的差异。古白话虽与我们使用同样的汉字,但骨子里还是文言文与表意文字的思维模式,包括背后的价值观。现代汉语,则完全脱离了表意文字的思维模式。从古诗看表意文字的思维特征最明显,单音的汉字,在古诗中有更大的自主性,组合也更自由,在古人眼中它也是一个结构均衡、有图画感的通灵空间。现代汉语是双音词,它让新诗的基本单元变成了句子,而非独立的汉字,字和词只有在句子中才能成活。如今,我们其实是在用西方拼音文字的思维模式,使用表意文字。从语言学角度看,这肯定有问题。100年对语言发展来说,属弹指瞬间,加上极权对语言的控制和摧残,让我们使用的现代汉语,注定只是过渡期的语言。未来我相信,肯定会有一个对文言、古白话及表意文字所蕴含的思维本质的反思,那会让现代汉语有所变化。

三、很好,谢谢你的回复。在做这个微访谈时,我们在白话诗、新诗、现代诗、现代汉诗和当代诗歌等好几个词语中费了许多脑筋,总觉得没有最为准确的叫法。说新诗吧,那它针对什么旧呢?而且已经100年了,也不能一直这样叫下去。说现代诗歌吧,难道它不包括当代吗?说现代诗,其实好多诗并不现代,难道就要拒绝在这类诗歌历史之外?所以,我们真的很迷茫。所谓名正言顺,为中国百年来新的诗歌找到自己的名字,的确算一个迫切的问题,而且我们还发现,没有准确的命名,应该是中国现当代自由白话新诗最大的隐患。对此我们再次期待你的高见,找到最准确的说法。

我觉得可叫自由诗,可涵盖这些叫法,又无你担心的这些问题。过去就有这个说法,只是不知能否达成共识。

四、好的,你的说法有道理,但你也知道这样一个事实:这种诗,我们已经写了100年了。100年好像不长,但肯定也不短。亲,就你的阅历和学识,在这100里,有哪些诗人、哪些作品、哪些事件和哪些关于诗的言说,你认为是有价值的?有发展的?至少是你记得住的?我们必须面对这样的问题,因为我们必定是一个关于诗歌100年历史的访谈。辛苦,辛苦。感谢,感谢。

这个问题很难回答,太多了。诗歌并非体育竞技,只需记住第一名。我觉得诗人在内心,一直觉得自己是在为历史和逝去的心灵寻找第二次生命。那死亡的过去,在诗人的诗中重获另一个躯体。有这种意识的诗人,我觉得历史都会也需要记住他们,因为人们通过他的诗歌看到的不仅是诗艺。比如今天读杜甫,很多人肯定不是为了学写诗。

因为不相信书本上的历史,诗人自己写下了历史。如何评价这些历史重构者的历史,变得耐人寻味。

各种版本的诗歌史,都在提醒我们该记住哪些人、哪些事,各有侧重,各有其理。但历史的筛眼之大是超乎想象的。我倒愿意说说,那些被当下诗歌史遗漏的诗人。印象深刻的有:金克木,在五四前后的诗写的很好,尤其是他的长诗《少年行》;废名,他的诗与诗观都值得关注;金克木因是学者、废名因是作家,人们似乎忘了这两位我认为在1949年前很重要的诗人;朦胧代的梁小斌,他的《断裂》是承上启下的一组诗,论者也极少。第三代后的诗人还在诗歌现场,未到盖棺时,就不说了。

五、谢谢你回复,让我们的访谈很有价值。在前面四个问题之后,我们觉得有一个绝大的问题必须摆到桌面上来:这个问题,就是诗歌的标准问题。诗歌到底有没有标准?或者说有没有唯一的永恒的标准?笼统而言,“古代诗歌”似乎是有标准的;而自新文化运动以来,白话入诗,诗歌事实上陷入一种先验的迷惑中:它至今也没有完全确立自身,或者说,它需要像中国古代诗歌一样,确立一个标准码?说白了吧,上追千年下启万世,到底什么是“诗”?期待你指教,并先谢。

诗歌显然不会有不变的标准,但显然又是有标准的。

诗与散文的分别,分行只是一种外在标志,它区别于散文的那部分特征,就是诗的标准。抛开诗意来说,最明显的是诗与语言的声音、音韵的关系更密切。

语言的声音和音韵是有规律可循的,当一种语言成熟到一定程度,就必然会发展出它的音韵学。西方表音文字的音韵学较直观,汉语作为一种表意文字,它的音韵学就要复杂得多。

古汉语历史长,音韵学也特别发达,和训诂一样属小学,是读书人必修课,目的是学习汉字在文学和音乐中的声音之美和规律,快捷地解决音乐与字音的关系。如元代有《中原音韵》、明代有《洪武正韵》、清代有《韵学骊珠》,都是写诗或写戏人必学的典籍。戏曲还有“北宗中原,南宗洪武”的说法。

在中国文学古代传统中,声音被视为文学的生命,比起声音来,文本的意思有时反而退居其次。这大概是因为,表意文字要呈现声音之美难度更大,完成音与意的同时超越更难,所以备受重视。

现代汉语至今对音韵学和汉语声音的规律,还停留在无知无觉的阶段,原因可能几点:1、历史太短;2、古音韵学被封存在现代汉语经验之外;3、中共对语言的控制严酷而僵化,完全不尊重语言自身规律;4、方言在公共生活中的消失。方言的生动性诗人都有体会,它也是语言创造的源头。古人都说方言,五湖四海的人在一起交流,自然会增进对各地方言的感知,这种感知会融入写作中。然而,如今不同地域的人都用普通话交流,加上方言无法进人公共媒体,使普通话从方言中汲取的营养越来越少,汉语多元、进化的迹象几近停滞。这些原因,都使得当代很多诗人对汉语音韵的复杂性与规律,少有整体的感受与认知。连戏曲学院内,音韵学都成了绝学,何谈其他领域?

五四白话文运动,对文学语言完成了精神启蒙,同时有个副作用,就是对汉语声音的忽视和遮蔽。现代文学语言在声音上是完全凌乱的,这从当下作家和诗人的创作中,就可感受到。瞿秋白有句话,说白话文“不古不今、不中不西、不人不鬼”,我看还得加上一句,叫“无声无息”。现代汉语的粗陋,体现之一,就是它对声音的无知,这已成为60多年来,留给诗人最痛苦的文化遗产。这种语言的粗陋,不仅使现代文学远离了声音之美,也使现代文学成为一种反声音的案头文学。这是当代诗人遇到的一个最大的问题。如何发现声音和语言的关系,不只是现代语言学一个难题,也成为诗人面临的一个共同问题。鲁迅说过“无声的中国”,在我看来,今天的中国才是真正的无声。

新诗百年,当代诗人们不妨把完成对现代汉语的声音启蒙,作为一个使命。一旦有了大量体现声音之美的诗歌出现了,新诗的标准自会显现出来,汉语的音韵学也会有发展。从这个角度说,我们还停留在现代汉语的“诗经阶段”,因为我们使用的语言,还是石器时代的语言。单个诗人,在精神上或许可超越他的时代,但极难超越他所使用的语言。古诗也有古体诗、近体诗之分,古体诗时代的人,永远不会写出近体诗。

为何今天的很多知识分子,认为新诗不是诗,他们是在用发展了几千年的古汉语经验,来衡量只有百年历史的现代汉语中的诗歌,结论自然是绝望的。唐代以后的文人,对诗歌绝对无此困惑。也就是说,只有当语言成熟到一定程度,诗歌才会形成它的标准。我们显然还未进入那个时代。

广义地说,诗人希望自己回到一个无概念、无解释、无标准的原初世界。所以,诗人总是从寻常琐事中发现新的意义,在毫无关联的事物间建立联系,用最普通的字句表述出最新奇的体验。在诗人的世界中,没有什么既定的原理在向他召唤,他想唤醒的也只是人们心中的那个孩子,用字与字的音节和碰撞,来永久地保存他对世界的发现。在诗人眼中,要成为一个完整的人,首先意味着要找到一种自己对世界的理解和阐释方式,至少要获得对自己生命的解释权。这意味着他可以不在意任何外在的评价,只尊重自己的内心而生活。但如果其他散文体作家,也把这些作为自己的文学追求时,诗歌需体现声音之美,就变得重要起来。否则,就无法在社会公众层面真正确立自身。

现代汉语有很多危机,对诗人来说,首当其冲的还不是精神的危机,而是声音的危机。这是诗与散文构成文体分别的根本。

六、谢谢你。关于中国百年诗歌的访谈,问题还多,但已大致有数。这里,我们想用一个古老的问题作为我们访谈的结束,那就是你为什么写诗?或者说是在今天,世界已经发生了那么大的改变,而你为什么还写诗?写诗,对你究竟有什么好处?

我初中学写诗,开始是出自对语词的迷恋,语词组合竟能创造如此新奇的感受,这个过程让我迷恋。所以我整个中学、大学时代写的诗,形式上反而前卫,有很多实验。对于我们这一代人来说,诗歌就像一种信仰,它不仅让我们和世界发生关系,也能让我们与整个人类隐秘的精神领域、与过往的那些历史年代发生关系。从中学起,诗就成为我的全部世界。

工作后,尤其在广东待了一年多,完全陌生的工作与生活环境,使我得以从远处审视自己的成长经历。从1993年,我开始了长达7年的《城市书》写作,用那时的话说,我愿望单纯,既然城市在我生命中贴下了这些标签,那么我要通过研究这些标签,来发现我和世界的关系。我慎重记下了我对城市生活并不连贯的记忆,它即是我的自传,又像是我与一座城市的关系史。我最初把城市写进诗里,是想认清自己的面目,我只是在回味自己。但我重新拆解这个叫做故乡的地方时,我不自觉地踏上了一条漫无尽头的内心旅途。我每天像在高烧中,清醒时便匆匆记下自己旅途中的感受。这是我自己的精神地理学,独一无二,透着幸福和孤独的幽深。我在清理与城市的关系时,才真正触摸到时间这种物质。和我有关的一切在消逝,而诗歌成了通向它们的桥梁。或许我们感受永恒的方式,就是明白自己在地上的受难,我那时确实这么想。那时,我相信自己能找到这样的诗歌,它似乎只诉说一件事物,却因此构成了一切事物的秩序与核心。

到北京从事出版后,因出版的书籍屡遭审查,甚至被禁售、编辑被处理,唤醒了我大学时的经历与记忆,重新审视自己的诗歌与写作。在纳粹集中营,你只有两种选择,或成为听话者,或成为受害人。听话者,是集中营中的大多数,活命好像也体现出一种尊严,虽然这时他只剩下活动的躯壳。公然站出来反抗的受害人,在集中营众多被奴役的人群的眼中,成了小丑,因他们主动抛弃生的尊严。在这个有巨大悲剧氛围的集中营中,是不存在悲剧的。生于其中的人,早已发展出一种新哲学,他们体会不到反抗者的悲剧性,他们把反抗看作自杀,看作是对生命尊严的废黜。听话者早已把“沉默”视作肯定的事实,视为一切话语的背景,这也是我们诗歌话语的背景。在这种处境下,即使是对爱情的赞颂,看起来也像在说一种“隔壁”的生活。这是对当代文学精神最准确的概括。因我们的诗歌现场总是发生在“隔壁”,它甚至演变为我们判断诗歌好坏的标准。我想,一个诗人在屋子里写诗,他周围的墙上应该到处都是字迹,而诗人面孔正是从这满墙的字迹中慢慢变得清晰的。他走来了,成了逮捕自己的警察。

把自己从罪犯的位置上解放出来,不做温和的文学技术员,不做那个“隔壁”的人,成为我这个阶段写诗的主要动因。其结果是,我的长诗《“571工程纪要”样本》发表后,导致老巢主编的《诗歌月刊.下半月》的停刊。此事一直让我深感愧疚,因为不只是一份诗刊的停刊,我还影响了一些诗人朋友的工作。此后,我对发表作品的欲望越来越低,我不知道该如何处理那个阶段的作品,参加朗诵会也不知该读什么,我肯定不愿意让其他主编或主办者也承受老巢同样的尴尬,所以有时就读读儿童诗。虽也有作品发表,但多是老诗。

2009年我进入香港《凤凰周刊》担任社论主笔。这是一份时政新闻周刊,我10天给单位写一篇时政评论。我从没在博客或微博贴过这些评论,可以说与“《诗歌月刊》停刊”心理阴影有关。作为职业时政评论员,我也给很多国内媒体写文化批评与时政评论专栏,这种大量的跨文体写作,使我对诗歌写作有了更大的期待,我期望自己的诗能更多关注这个时代失败的事物,及那些被伤害的事物和不公正的命运,言说这个时代的生存真相与民众的自由意志。但这样的诗,在今天显然不受欢迎,偶尔我贴点新诗到微博,也会很快被删。

说了这么多,其实30多年的诗歌写作,已让写诗成为我生命的需要,就像抽烟一样,好处或坏处,都无法成为我不抽的理由。写诗已成为我活下去的需要。

七、哇,各位大侠:访谈完了,我们才发现是六个问题。而我们算了一下,六个问题不吉利。所以,我们必须麻烦你,再回复我们一个问。不过这个问比较简单,也很好玩。你可以不回答,但不能不回复。一定。我们的这个问题是关于写诗与性的关系的问题。也就是说,写诗对你的性想象和性行为有没有影响?期待你的回复,多谢多谢。

(本题未回答)

叶匡政,诗人,学者,文化批评家。著有诗集《城市书》、文化批评集《格外谈》、《可以论》、长诗《“571工程纪要”样本》等,编有《孙中山在说》《大往事》等书,主编过“独立文学典藏”“独立学术典藏”等多套丛书。现为香港《凤凰周刊》政论主笔。获过台湾双子星国际新诗奖及国内10多诗歌奖、首届中国新锐媒体评论金奖等。

文康回答

一、你认为中国当代诗歌最大的成功是什么?没成功的话那最大的问题又是什么?谢谢你的支持,我等着。

(一)中国当代诗歌最大的成功是:

(1)胡适把留长辫子,穿长袍马褂的文言文、格律古诗,剪掉脱掉了。之后被称为白色恐怖的国统时期的三十年代的现代派诗歌的兴起。

(2)朦胧诗把49之后的红色了政治诗pas了。他们是以另一种政治诗来推翻的。

(3)紧接着的寻根诗,也即史诗派,几乎差点,又把胡适好不容易剪掉脱掉的长辫子、长袍马褂,重新又捡起来了。

(4)直到第三代诗人开创的口语诗,才第一次把中国当代诗歌推到了一个应有的位置和高度。以非非主义、他们,以及后来的橡皮诗歌群体形成的发话写作、还有下半身等诗歌群体,他们在语言上开始恢复了像一个正常人,正常的说话那样,正常的,老老实实的,不装不假,不比喻不象征,不崇高不深刻的写诗。在思想意识观念上,他们撕破、撕碎、揉碎、粉碎了一贯的被强加的那些东西,诗歌有了从未有过的轻松、清新、澄明。通体透明,像一块没有一点杂色杂质的玻璃。可以说,第三代诗歌带领诗人以及非诗人,找到了正道,找到了正确的方向,找到了世界(或语言)的本源、真相。甚至可以说,找到了真理,像唐僧那样。并且是用最简单的方式方法,最直接、最捷径的道路。而多年来,人们放着这本来一直在那儿的,现成的,直接的,捷径的路不走,非要故意去历尽艰难曲折坎坷,经历九死一生,前仆后继还终不成正果。这不怪他们,这都是西游记害了他们,唐僧害了他们。

(5)当然其实也不是。老老实实,正正常常的像说话那样写诗,在中国最源头的诗经就开始了。所以那些以守卫传统自居的人,不知脑子进的是什么水。因为诗歌传统的源头是诗经,而不是后来的唐诗宋词。

(6)这个意义还不止于诗歌或文学本身,他已经深入影响了中国人的精神气质、思维观念,说话的语气,表达方式,甚至是生活方式。我们随处可见,在第三代诗歌的肥沃土壤和雨露阳光之下成长起来的人们,他们生活得很口语很废话很第三代。尽管他们是70后80后90后甚至00后。把中国人从一直被浸泡着的五味俱全——准确说是五毒俱全的那锅老汤中捞了出来,沥干、漂洗得纯净透明。你看,在第三代诗歌的哺育之下的那些轻松清纯的灵魂和面孔,他们再也没有沉重弯曲变形变异伛偻的身形。所以说,当代诗歌(主要是从第三代诗歌开始),实际上是一场覆盖整个中国大地的,绵延数十年的一场透彻的雨,它把中国大地和大地上的包括诗人在内的所有人荡涤一新。

(7)在中国当代,如果没有中国当代诗歌,就没有中国文学,如果把中国当代诗歌从中国当代文学中抽离出来,中国文学就基本上是站着的坐着的睡着的了。当然诗歌一直是文学艺术的引领者,走得远走得快是正常的。我说的是,中国当代文学中诸如小说等等这些,他们没有被引领,他们太愚笨迟钝了。关键他们浑然不觉,自高自大的自己做着自己的皇帝。上帝啊,原谅他们吧,他们不知道他们在做什么。

(二)中国当代诗歌不成功的最大问题是:

(1)是语言问题。

(2)还是语言问题,即我们使用的语言工具,汉字。

(3)我粗浅的理解,汉字是象形表义的。对于一种媒介工具来说,有一目了然,见字见物,即时会意的特点,但同时也是缺点。这种象形表义,往往流于肤浅,形式主义形而上学浅尝辄止。迅速把你带进去,迅速把你关起来,让你动弹不得。一个个象形表义的汉字,就是一个个的笼子,在它们千姿百态的引诱下,你钻进去就出不来。同时还使你产生歧义,指驴为马。经不住时间,经不住时过境迁,热气还未散尽,就已经此形非此形,此意非此意,这只鸟已经不是那只鸟,现在这只鸟已经不是刚才那只鸟。而诗歌,恰恰不是此形此义,或者说,不是此形此义说得出来说得完的,不是这只鸟,而是那只鸟,不是这只鸟,也不是那只鸟,根本不是什么鸟。这是其一。

其二,汉字的语感,或者说音乐感,音节美有局限。这是汉字的先天不足。汉字的先入为主的规定、锁定、限制、误导,可能就是汉语最致命的,也是最灾难的,而这对于诗歌是致命的。

(4)诗歌往往只是此形此义带来的语感,形成的语气,语言场,或曰氛围。是语言表面的细腻润滑,或者粗糙干涩,语言内核里的静止不动,或者激流暗涌。是语言的温度、气息和气味。举个不一定恰当的例子,一个石头丢进水中,石头和石头溅起的水花、发出的响声,起了一个引起你注意的作用,这里石头、水花、响声就是语言、但不是诗,诗是水面上荡起的那由小到大,越来越大的一圈一圈。

(5)汉字像白骨精一样善变,把一个汉字拆开,一个个拆开的汉字并没有死,不会支离破碎,摇身一变,又成了一个,甚至几个汉字。继续歧义,继续误导,继续把你关起来。汉字真是百足之虫啊。

(6)而比如英语就不会,英语没有象形的功能,只能表义。你把一个英语单词拆开,就变成了一个个字母,一个个的字母就不是文字,无法独立表义。最多只能把ABCD当1234来用。汉字可以拆开,汉字什么都是,又什么都不是。是也只是是而已,一个个象形象义规定了的,限制了的,僵死的所指。英语一旦拆开,什么都不是,但又什么都是。一个个什么都不是的字母灵活鲜活,任意组装组合变化,发散的,延伸的。

二、谢谢你的回答。对于第一个问题,几乎都给了中国当代诗歌肯定。而这种肯定,都和语言紧密联系。那么我想请教你,中国当代诗歌究竟为现代汉语提供了什么新机制和新内容?顺便再问一句,现代汉语和古白话又有什么本质的差异?期待你独特的高见。

(一)中国当代诗歌为现代汉语提供了什么新机制和新内容:

(1)当代诗歌最彻底的解放了现代汉语,砸碎了它们的枷锁,找到了正确的,简单眀了的道路。

(2)重新培育、哺育了现代汉语,使现代汉语和现代社会、现代人以及现代人的现代思维血肉交融,完全一体,为现代汉语注入了最适合的语言方式。

(3)可以说,当代诗歌是现代汉语生长的土壤和清洗机。当代诗歌最有效、最及时的帮助了现代汉语的新陈代谢,为现代汉语注入了新的基因。

(二)现代汉语和古白话的本质差异:

(1)古白话还是半文半白。

(2)现代汉语是白开水,古白话在白开水中加了盐。

(3)语言思维、语境、语感、语气的差异。

三、很好,谢谢你的回复。在做这个微访谈时,我们在白话诗、新诗、现代诗、现代汉诗和当代诗歌等好几个词语中费了许多脑筋,总觉得没有最为准确的叫法。说新诗吧,那它针对什么旧呢?而且已经100年了,也不能一直这样叫下去。说现代诗歌吧,难道它不包括当代吗?说现代诗,其实好多诗并不现代,难道就要拒绝在这类诗歌历史之外?所以,我们真的很迷茫。所谓名正言顺,为中国百年来新的诗歌找到自己的名字,的确算一个迫切的问题,而且我们还发现,没有准确的命名,应该是中国现当代自由白话新诗最大的隐患。对此我们再次期待你的高见,找到最准确的说法。

(1)白话诗、新诗,是相对古代(时间划分,在新文化运动之前)的格律诗词而言。白话诗、新诗以胡适开端,这个比较清晰。

(2)现代诗应该主要指西方的现代派诗歌,现代汉诗是指接受了西方现代文化、现代派文艺思潮,特别是现代派诗歌的影响而出现的诗歌。

(3)一直以来,当代诗歌的命名(或提法)是含混的,甚至是混乱的,白话诗、新诗、现代诗、口语诗等等都是当代诗歌的名字,都是戴在当代诗歌头上的帽子,因人而异,各戴各的。当代诗歌像地下工作者,随时更换自己的名字和着装。杨黎提出的这个问题,对当代诗歌而言,的确是击中了命门的。是需要厘清的时候了。

(4)如果以一个人的生命过程来作比喻,白话诗、新诗,是婴儿时期,现代汉诗是少年时期,当代(以第三代诗歌为标志)的口语诗是青壮年时期。青壮年时期是人一生正当时的时期,充满生机、充满朝气、喷涌勃发。之前,还没长大,还在摸索、成长。之后则进入成熟、嬗变期,直至死而重生。

(5)因此我认为,应该把当下的中国当代诗歌命名为“新当代诗”。和“白话诗”、“新诗”、“现代诗”、“现代汉诗”、“口语诗”这些概念含混,界限模糊的命名区分开来。

四、好的,你的说法有道理,但你也知道这样一个事实:这种诗,我们已经写了100年了。100年好像不长,但肯定也不短。亲,就你的阅历和学识,在这100里,有哪些诗人、哪些作品、哪些事件和哪些关于诗的言说,你认为是有价值的?有发展的?至少是你记得住的?我们必须面对这样的问题,因为我们必定是一个关于诗歌100年历史的访谈。辛苦,辛苦。感谢,感谢。

(一)100年里的诗人:

(1)首先肯定是胡适,他是白话新诗的“开国元勋”。

(2)三四十年代国统白区(托白区的福)的戴望舒、何其芳、李金发、徐志摩、卞之琳等现代派诗人。

(3)北岛、顾城、芒克、食指、多多、杨炼、舒婷、梁小斌等朦胧诗人。

(4)韩东、于坚、杨黎、小安、吉木狼格、何小竹、尚仲敏、李亚伟、万夏、马松、翟永明、周伦佑、欧阳江河、廖亦武、赵野等第三代诗人。

(5)尹丽川、巫昂、乌青、竖、张羞、沈浩波、李红旗、伊沙等一批在第三代诗歌土壤上成长起来的年轻诗人。

(二)100年里的作品:

徐志摩《再别康桥》、戴望舒《雨巷》、北岛《回答》、顾城《一代人》、舒婷《致橡树》、杨炼《大雁塔》《诺日朗》、食指《这是四点零八分的北京》、韩东《有关大雁塔》、于坚《尚义街六号》、杨黎《怪客》《高处》《街景》《撒哈拉沙漠的十三张纸牌》、小安《种烟叶的女人》、吉木狼格《怀疑骆驼》《红狐狸的树》、何小竹《不是一头牛,而是一群牛》《一团毛线》、尚仲敏《桥牌名将邓小平》、李亚伟《中文系》、马松《灿烂》、乌青《对白云的赞美》、竖《和一个混蛋去埃及》、沈浩波《一把好乳》、伊沙《车过黄河》《饿死诗人》。

(三)100年里的事件:

(1)胡适的新诗运动。

(2)三四十年代现代派诗歌运动。

(3)朦胧诗运动。

(4)以《诗歌报》、《深圳青年报》联合推出的诗歌大展为标志的第三代诗歌运动,非非主义、他们等流派的出现。

(5)第三代诗人中民间与知识分子的论争。

(6)以《橡皮》、《他们》、《下半身》、《诗生活》为代表的新生代网络诗人群体。

(四)100年里关于诗的言说:

(1)、徐敬亚、谢冕、孙绍振的三个崛起。

(2)、橡皮诗歌网站上韩东、杨黎关于诗歌的论争。

(3)、杨黎说诗系列。

五、谢谢你回复,让我们的访谈很有价值。在前面四个问题之后,我们觉得有一个绝大的问题必须摆到桌面上来:这个问题,就是诗歌的标准问题。诗歌到底有没有标准?或者说有没有唯一的永恒的标准?笼统而言,“古代诗歌”似乎是有标准的;而自新文化运动以来,白话入诗,诗歌事实上陷入一种先验的迷惑中:它至今也没有完全确立自身,或者说,它需要像中国古代诗歌一样,确立一个标准码?说白了吧,上追千年下启万世,到底什么是“诗”?期待你指教,并先谢。

(一)诗歌有没有标准,有没有唯一的永恒的标准:

(1)古诗词是有标准的。

(2)古诗词的标准大致有两个:一是言情言志言得好不好,二是格律、平仄、韵脚这些东西。

(3)对于古诗词来说,格律、平仄、韵脚这些东西,算是它唯一的,永恒的标准。而言情言志的标准就不好说了,见仁见智,不可能唯一,也不可能永恒。这大概就是董仲舒说诗无达诂的意思。

(二)新诗,或者说我们当下的新当代诗需要像古诗一样,确立一个标准吗:

(1)应该确立一个标准。

(2)如果说这算标准的话:a在语言上,干净纯粹、通体透明,没有语言堆砌、不弯不绕、不生不涩。b在情绪上,意念上,不装、不假、不严肃、不崇高、不深刻、不说教、不启发、不思想、不抒情、不煽情、不喜怒哀乐。c这样说起来,诗歌有点像纯净水,也有点像植物人。好吧,诗歌的标准就是纯净水、植物人。

(三)什么是诗:

(1)这真是一个没法说,说不清的问题。宇宙一叶,千古难题!

浩浩宇宙,什么都好说,都能说清。比如太阳月亮星星、山川河流泥土石头花草。它们就是它们,概念清楚、界限分明。你不会把太阳说成月亮,不会把山坡说成河水。而诗歌是什么,什么是诗?你能怎样说呢?诗歌不是三三得九这样的公式。好像有个说法,诗歌就是翻译不过来的那部分。这算我知道的比较新颖准确的说法了。但是,准确吗?那么我们如果不去翻译呢?那些没有翻译的,躺在那儿的,就是诗吗?好吧,就算是。但诗是什么?什么是诗?这个问题还是没有解决。这就像人家问你,白云是什么做的,你回答说,瓢在蓝天上的就是白云。

(2)鲁迅说,诗就是上古人抬木头时的“杭育、杭育。”为了顺着这意思说下去,我不得不用下面这些比较瓜,还不一定靠谱的比喻了。

(3)诗是:一个东西吃到你嘴里,那弥漫在你唇齿之间的无以言状的美妙,而不是你口中翻滚咀嚼的那个东西。

(4)诗是:做爱时,你射的那一刻,女人叫的那一刻。而不是你射出的精、她溢出的水。

(5)那么,是不是说,诗歌就是顾左右而言他的那种东西?这个意思很耳熟,对了,就是弦外之音那个意思。但根本就没有顾左右而言他这回事,事实上往往是,不可能顾到左右,也不可能言到它。

(6)综上所述:诗就是最无法定义、界定、最说不清楚的东西。诗歌就是什么都不是的那个东西。

六、谢谢你。关于中国百年诗歌的访谈,问题还多,但已大致有数。这里,我们想用一个古老的问题作为我们访谈的结束,那就是你为什么写诗?或者说是在今天,世界已经发生了那么大的改变,而你为什么还写诗?写诗,对你究竟有什么好处?

一开始,也就是八十年代初,我不写诗,也不喜欢诗,我一心要做小说家。八三年参加笔会,我的身份是小说作者,笔会上和一个诗歌编辑成为朋友,开始写诗。然后认识了周伦佑,通过周伦佑认识了吉木狼格、蓝马、杨黎、二毛、何小竹、石光华、马松、翟永明、李亚伟等诗人,从“非非”开始,我正式汇入第三代。

八十年代是诗歌的年代,是诗歌的好时代,无论城市乡村,空气里飘荡的都是诗歌的句子。人群中走动的,十有八九都是诗人,上个厕所,都会遇到诗人。所以,那时只有傻逼不写诗,现在只有傻逼还在写诗。我就是还在写诗的傻逼。

我跟诗歌,有点像我跟女儿。结婚后,我一直没敢要女儿,恐惧。工资太低,连自己都养不活,还怎么养女儿。后来女儿生下来了,我看着她皱巴巴的脸,闭着的眼睛,没有一点幸福兴奋的感觉,所以觉得电影上那些男人听见自己孩子呱呱坠地,兴奋得跳八丈高的镜头很假。后来女儿一天天长大,我一天天爱起来,后来就爱得无以复加,无可代替。以至于我常常后怕,当初老婆生下来的要是不是现在这个女儿,而是另外一个儿子,哦,天啊,我不敢想!以至于我坚决不同意老婆再生一个的想法,因为我心里只装得下一个女儿。诗歌也是这样,我由不喜欢到喜欢,由喜欢到热爱。到现在,诗歌跟我这个人就是一回事,分不清诗歌是我的血,还是肉,是我的皮肤,还是我的呼吸。我活着,诗歌就会在我身上活着,我就会一直写。

写诗对我的的好处就是使我和别人不一样。诗歌进入了我的血液,改变了我的血统,使我成为贵族。因为写诗,我高人一等,甚至七八等。

七、哇,各位大侠:访谈完了,我们才发现是六个问题。而我们算了一下,六个问题不吉利。所以,我们必须麻烦你,再回复我们一个问。不过这个问比较简单,也很好玩。你可以不回答,但不能不回复。一定。我们的这个问题是关于写诗与性的关系的问题。也就是说,写诗对你的性想象和性行为有没有影响?期待你的回复,多谢多谢。

哈哈,这是个好问题。

记得九十年代初,有一次,吉木狼格问我:等于,写诗是你(泡妞)的一招?是的,他用了个等于开头。起因是当时一个小美女告诉他,我给她写了诗。我听得出狼格话中的不屑。言下之意是哪儿需要这个嘛。我当时就想说他站着说话不腰疼,饱汉不知饿汉饥,这话一直没对他说成,憋了这么多年,今天终于说出来了,感谢杨黎。

吉木狼格哪里知道,对于有他那么玉树临风的硬件条件的人来说,当然是用不着这一招的。而对于我这样的人,只有去拼软实力了,有什么办法呢。每当我在大街上,或者别的场合看到一个美女,就是那种头发乌黑又长,气质清纯,身材凸凹有致的,你知道这是多么要命的事情。我又不敢追上去说小姐你真漂亮,你太让我着迷了。所以通常我会通过写一首诗来了结。这无论如何好过当面遭到冷遇,甚至挨一耳掴子。

是的,大体处于类似的情形,我给女孩写过不少诗。但是我很惭愧,我的诗虽然为我冲锋陷阵,但它们的战斗力实在不行,它们都不知道怎么找到目标。所以事实上,连一根头发都没能带回来,呜呜。成功后(我是指抱得美人归)我还会写诗,其实那时写不写都不太要紧,因为饭已经煮熟,至少,米已经下锅。这说明我不是一个功利的人。

至于写诗对性行为有没有影响这个问题,我准备下次打炮时,一边打,一边读一首诗来试试,最适合的诗当然是杨黎的《打炮》,估计炮声会更加隆隆,点射可以打成连发。

文康,非非诗人,八十年代参与第三代诗歌运动。曾主持橡皮先锋文学网站诗歌论坛,创办诗歌酒吧芳邻旧事,与杨黎等策划主办了首届芳邻旧事诗歌节。著有诗集《混》、《掉下去》,小说等。现居成都,开茶馆,交朋友,喝茶,写诗。

第六波:邵风华,不识北,而戈 敬请期待

全部微访谈版权归“废话四中”所有

转载请联系编辑

未经同意请勿转载,谢谢

长按二维码,关注杨黎束晓静“远飞”诗日记

编辑:@窈窕束女 athenashua

投稿邮箱:351607@qq.com

来源:废话四中(原创)