《念奴娇·天佑之声》一阕词创作“秘笈”

《念奴娇·天佑之声》一阕词创作“秘笈”

马同儒

别于自由诗的一种文学体裁,通俗地讲填词相当于现代乐谱填写新词,比如《信天游》,不同时代填写不同的词句,但乐调依然如故。当然填写古调词更严谨一些,既要讲句式、平仄,又要讲押韵等等。那么,如何填词才让古老的文学形式为时代服务呢?在这里选录《三上词话·词谱·附录》卷中之《念奴娇·天佑之声》①一阕,尚且略谈当时创作此作的设想和体会,或枉言称为辅导填词之“秘笈”如下:

登高凭远,望黄河打浪,滔滔不息。伴我桃花飞似雪,遍落小楼听得。觅句轻敲,依窗明月,方读书时刻。重寻清晓,向园桃李春色。

极目送去清秋,京唐传习,陇上重飞翼。但叫乳名听母唤,走向东西南北。默写蓝图,乘风踏去,天路通中国。报春芳信,天涯听到鸣笛。

附一:《念奴娇·天佑之声》的创作“秘笈”

《念奴娇·天佑之声》,此词是在2010年应兰州交通大学面向全国征集校歌的启事而创作,其要求校歌创作的体裁是自由的,时名为《兰州交通大学之歌》,选用宋词的形式而创作具有一定难度,因为命题创作毕竟不是个人的一般情感抒发,想写到哪儿就是那儿,而填写校歌有一定的范围,其地理位置、历史变迁及办学特色等都要考虑进去,不然写出来的词就会指之非指,也就谈不上文学适用性和艺术性了。

一、上阕写景,客观介绍学校地理优越,显示环境特色对办学的人文影响

“登高凭远,望黄河打浪,滔滔不息”三句 。从开句描写兰州交通大学所处的地理位置,其位于兰州市安宁区十里桃园之中,坐北朝南。这里借助地理特征,运用比兴手法描写,“先言他物以引起所言之辞。”([宋]朱熹《诗集传》)《毛诗训诂传》云:“兴,起也。”就是由物象引发抒情的作用,使起句的凤头作用展现出来,故“词深于兴,则觉事异而情同,事浅而情深。”([清]刘熙载《艺概·词概》)寄情于山水之间,蓄势于波澜之中。

“伴我桃花飞似雪,遍落小楼听得”两句。词在“平叙中峰峦忽起,力量最雄”,([清]陈廷焯《白雨斋词话》卷三)此处运用夸张的修辞手法,依然在描写地理特征时,将镜头放在特写上,兰州市安宁区十里桃园极具特点,安宁区每年4月中旬举行桃花会。每当东风吹来,桃花飞舞犹如漫天雪花飞荡一般,让人好不心思飞扬。从而借景抒发了“桃花帘外开依旧, 帘中人比桃花秀”的情怀。同时为下三句做好铺垫。

“觅句轻敲,依窗明月,方读书时刻”三句。通过前面描绘的波澜壮阔的形胜,营造出一种激情、欢乐、自由的氛围,为接句赋予温馨和浪漫的情调找到由头。陈廷焯在《白雨斋词话》卷六云:“遣词贵典雅”,并举例云:“读唐人‘忽见陌头杨柳色,悔教夫婿觅封侯’之句,情理两融,又婉折多矣。”此处运用拟人的修辞手法,描写大学教师认真授教和学子刻苦求学的一个侧影。“觅句轻敲”,一则比喻老师授课时板书落下的粉笔沫,二则比喻学生的翻书声。“依窗明月”,比喻桃花与月亮交相辉映的情景,同时为“看山行觅句”([宋]丘葵《游贤坂书赠可大》)落到了实处。

“重寻清晓,向园桃李春色”两句。“重寻”,从写作技法上讲,是达到语气转换的需要;从艺术设计上,表达“有我之境,以我观物,故物皆著我之色彩。”([清]王国维《人间词话》)将自己的主观认识放置在对一个事物的客观评价之中;从形式设计上讲,是服务于内容的需要。重点是揭示学校办学的潜能,以及彰显“桃李不言,下自成溪”的理念。通过运用借代的修辞手法,颂扬了广大教师默默无闻的献身精神,激发他们“传道授业解惑”的神圣职业热情。

上阕就此完成,单从字面上讲,并不特指兰州交通大学,因为就此词的地理和环境铺垫,兰州安宁驻地院校还有几所。这样,下阕的叙情就要区别开来,解决好此词指之是指的问题。

二、下阕叙情,紧密围绕学校办学特色,着重体现服务社会的作用发挥

词的下阕,是“词中承接转换,大抵不外纡徐斗健,交相为用。所贵融会章法,按脉理节拍而出之。”([清]刘熙载《艺概·词概》)在这里,如果是就个人来讲,只要抒发了词人独处的感慨和感情,或政治抱负就可以了。但为某一群体或一个单位而写,就得考虑这个群体和单位要面向什么,以怎样的行动来实现远景目标,即以什么样的实力兑现上阕所铺设的那样壮观的景色。

“极目送去清秋,京唐传习,陇上重飞翼”三句。此处用典,实际上是回顾了兰州交通大学的办学历史由来。“极目送去清秋”句,对应上阕开句“登高凭远”。从词的结构技巧上讲,换头的地方,往往是音乐过变的地方,其节奏都得加以繁声,所以无论与上叠第一句是否相同,都起着与“重头歌韵响铮深,入破舞腰红乱旋”的同样作用。从写作方法上讲,一句“极目送去清秋”句,回顾了该校办学历史之悠久及所取得的辉煌成就。“京唐传习,陇上重飞翼”两句,铺开了西部某大学从何而来,从何发展的历史画卷。兰州交通大学是由1896年成立的山海关北洋铁路官学堂而形成的唐山铁道学院和北京铁道学院部分系科分划成建制搬迁而来组建的我国第三所铁路高校,时名铁道学院。“陇上重飞翼”句,是指该校于1958年落户到兰州安宁,通过几十年的发展,学校已经是具有学科特色鲜明,门类齐全的教学研究型大学。

“但叫乳名听母唤,走向东西南北”两句。运用比拟的修辞手法,承接上句“京唐传习,陇上重飞翼”之由头,叙说了该校从繁庶京唐,辗转千里来到大西北,一则对接了“读万卷书,行万里路”的承诺;二则验证了经过在西部的几十年发展,学子们“走向东西南北”,有所作为之现实。“乳名”之句,虽非“工于言情”,倒也“出于肺腑”。这里有双重含义:一个是比喻该校虽经前身与变迁,但仍襟怀“大学者,大行其道”之理念;另一个是比喻坦荡君子所具有的谦逊质朴,无私奉献的拳拳报效祖国之情。

“默写蓝图,乘风踏去,天路通中国”三句。前两句,写的是一种精神,或是一种状态,后一句才是学校的重头戏,自从1958年5月1日,(铁人教专滕[58]字第224号)铁道部决定,“先设铁道建筑、铁道桥梁及隧道、铁道运输、机械、电信信号等五个系”以来,虽然该校后来发展成为多学科的综合性大学,但铁路专业为特色依然明显。六十多年以来,以参加国家铁路建设为己任,培养出了大十几万学子奔赴全国铁路战线,同时该校参与了青藏铁路建设,实现了我国被西方预测不可能实现的“天路”梦想。

“报春芳信,天涯听到鸣笛”两句。此处这样的语句构思安排,既有行文语气转换的需求,也有词句自由递进的考虑。前一句运用比拟的修辞手法,指一方听到另一方的好消息。以填词章法要求来讲,安排“报春芳信”句是收,“天涯听到鸣笛”句是放。结句是关键语,在词的宫调讲是结声,往往动人心魄;在文辞上,好的结尾可以达到“有如咀嚼干果,品尝香茗,令人回味再三”,正如清代况周颐在《蕙风词话》卷一中所说:“词有不尽之妙”,所遣之词,达到让人去想象的效果。正所谓“今日我以母校为荣,明天母校以我为荣”的宣示。

关于词的特指,也指特用性,通过下阕的描写抒情,上阕的地理环境是指何所学校的担心就可排除了,因有“京唐传习”“陇上重飞翼”这两个核心词做脚注,从而分辩出了某一地方到别一个地方的归宿,这样下阕的抒情,就交待清楚了上阕的铺设用意。以此,从甘肃(兰州)范围来讲特指兰州交通大学,从全国铁路性质院校来讲也特指兰州交通大学,所谓“风檐展书读,古道照颜色”之印象。

三、贯通全词,善于化用诗词名言警句,提高和增强词作的品位与韵味

耐读才是好文章,有美感才是好词。创作词,化用诗句,是宋代填词大家苏轼、辛弃疾等必选手法。此词上阕诸如“登高凭远”句,化用“凭高望平远”句。([唐]白居易《望江楼上作》);“伴我桃花飞似雪”句,化用“春风助肠断,吹落白衣裳”句 ;([唐]元稹《桃花》)“觅句”句,化用“闭门苦觅句”句 ;([宋]牟巘《次史德载韵示诸孙》)“轻敲”化用“僧敲月下门”句;([唐]贾岛《题李凝幽居》)“桃李春色”句,化用“非时妒桃李”句 ;([唐]李益《立春日宁州行营因赋朔风吹飞雪》)下阕诸如“传习”句,化用“与朋友交而不信乎?传不习乎”句 ;(《论语·学而》) “但叫乳名听母唤”句,借用民间传统叫“乳名”说法,叫着亲切,听起入耳,令人难忘;“默写蓝图”句,化用“史皇作图”句;([汉]宋衷注,[清]秦嘉谟等辑《世本八种》)“报春芳信”句,化用词牌《探芳信》之意。关于《念奴娇》词牌的押韵问题,《念奴娇》系 “大石调,又转入道调宫,又转入高宫。”([宋]王灼《碧鸡漫志》卷五)对此,龙榆生说“此调音节高亢,英雄豪杰之士多喜用之。”(《唐宋词格律》)《念奴娇》词谱范词押入声韵,如果“古调俱押去声,所以转折乖异,苟或不详,则乖音昧律者,反加称赏,是真可解颐而启齿也。”([清]王又华《古今词话·杨守斋词论》)此词为仄调,宜抒发豪壮之情,故只能押入声韵,不得押上去韵。

另外,填词要“选句要自然。”([清]况周颐《蕙风词话》卷一)填词不能为作词而填词,既要典雅,又要通俗;既要有厚重感,又要亲和力;既要有渲染力,又要有实用性和耐读性。总之,填出一首词,句句意思连接,上下阕景情明确,读起来朗朗上口,若能激发读者的情感,并与之共鸣,方可为上乘之作。

_________________

①亦见《兰州交通大学报》总第481期,2015年6月18日;《三上词话.词谱》卷中,2016年10月,中国书店,第390页.

(中国作家网,2016年4月29日;中国诗歌网,2023年6月8日;百度百科、妙懂大百科,繁星计划)

附:

AI评析

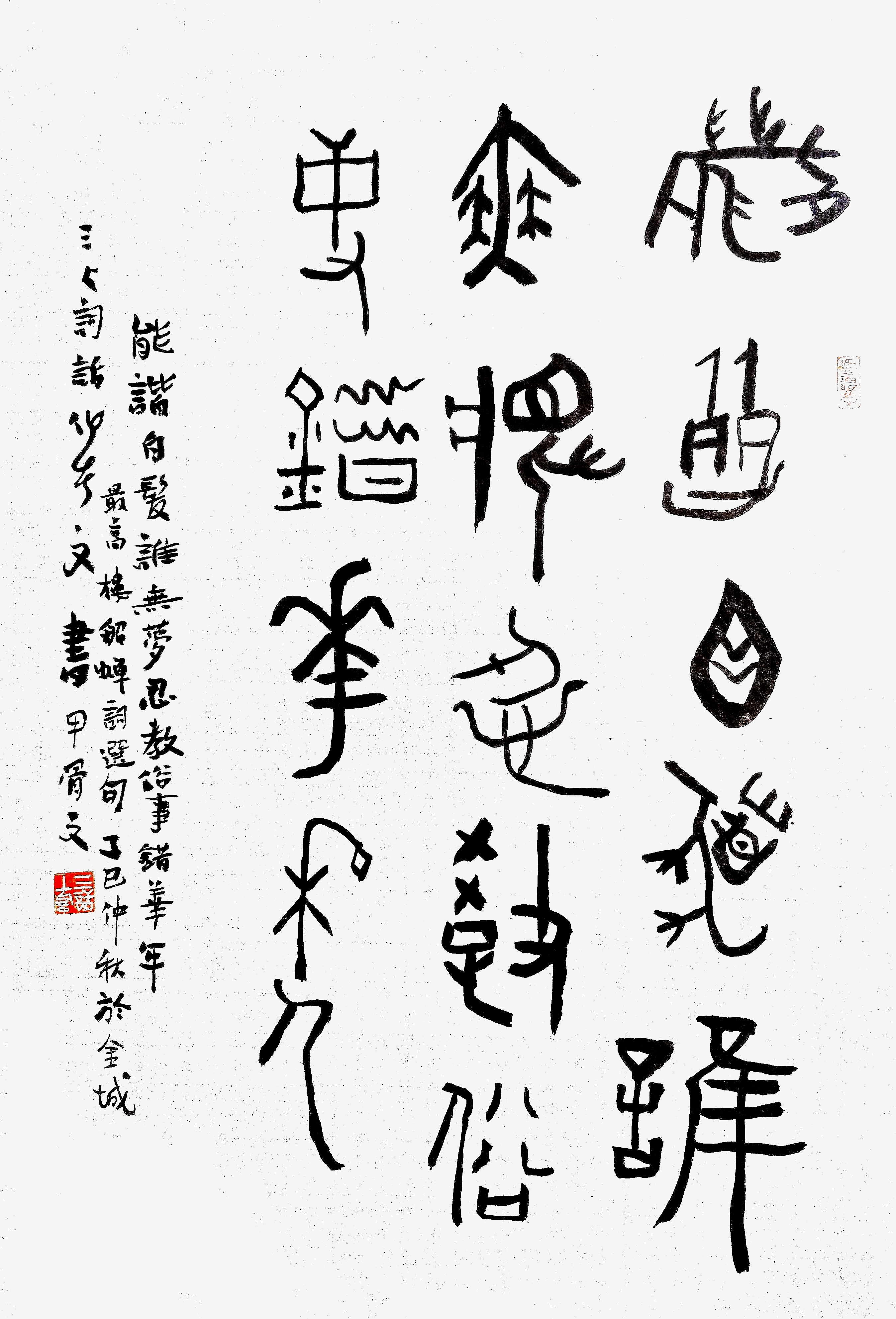

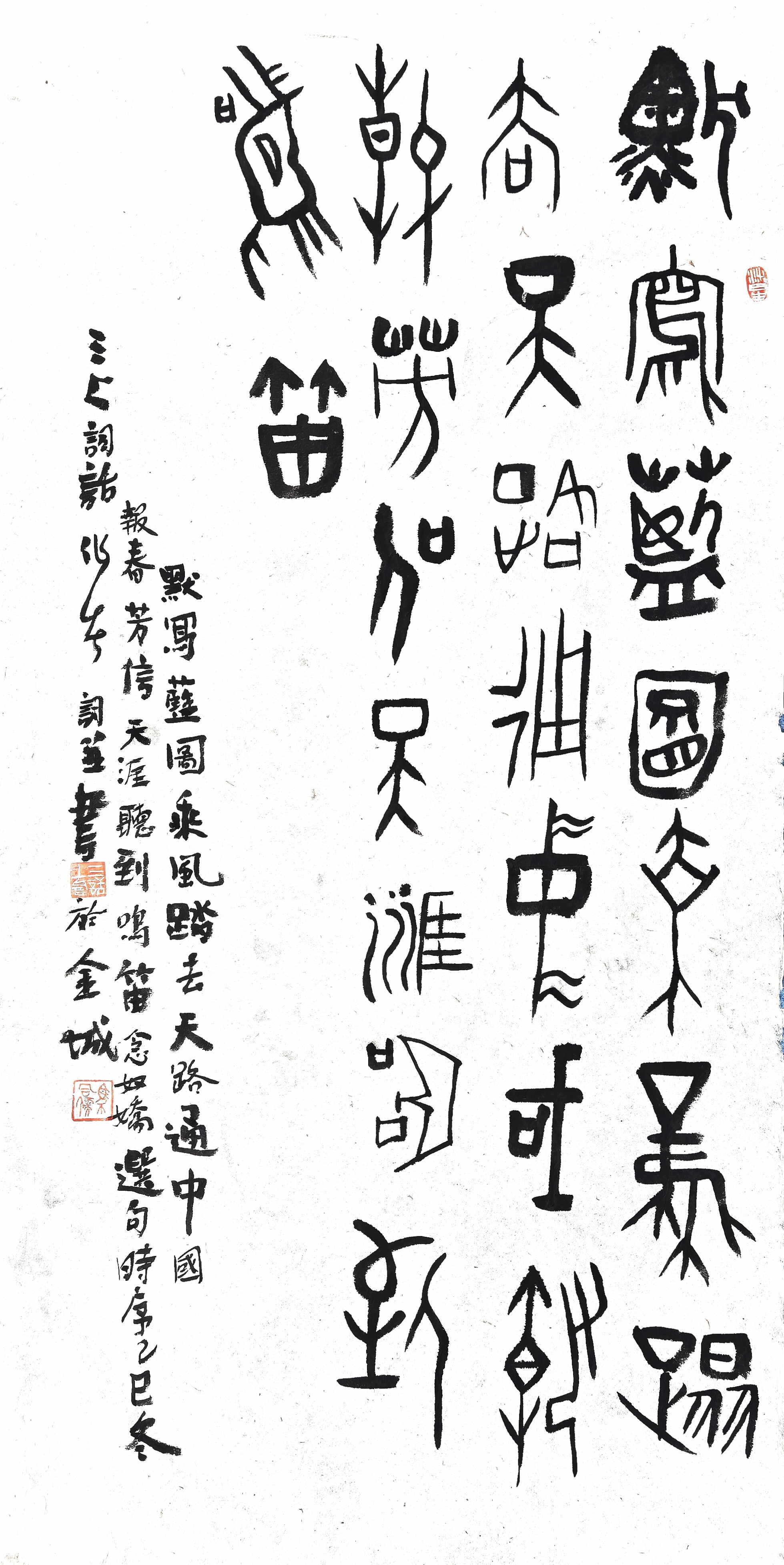

对《念奴娇.天佑之声》下阕选句“默写蓝图,乘风踏去,天路通中国。报春芳信,天涯叫到鸣笛”的甲骨文书法进行评析。

取法上,作品紧扣甲骨文“刀笔、结体、章法”三大核心要素,以殷墟甲骨拓片为范本,再现“以刀代笔”的原始质感,笔画瘦劲挺拔如“书到瘦硬方通神”,直画犀利峻峭、弯曲笔画“婉而通”,转折处多呈方折,尽显契刻古雅韵味;字法上,结体以长方形为主,遵循“随体诘诎”原则,“默”“写”等字保留象形遗意,“鸣”字左“口”右“鸟”构形生动,“鸟”形头部突出、尾部上翘,兼具文字功能与图画神采;字形大小随笔画繁简自然变化,“蓝”“图”笔画密则宽博,“中”“国”笔画简则瘦劲,体现“任其自然、不拘端正”的灵动性;墨法上,以单墨色为主,通过运笔提按形成线条粗细变化,“默”“路”等字笔画中段略粗、两端尖细,模拟甲骨刀刻“中间粗、两头尖”的特征,“风”“笛”的飘带形笔画轻细灵动,与“天”“国”的厚重竖画形成对比,凸显层次感;章法上,采用“竖列右行”传统行款,字间距紧凑、行距清晰,前句“默写蓝图,乘风踏去,天路通中国”字形开张,后句“报春芳信,天涯叫到鸣笛”渐趋收敛,整体气脉贯通,符合甲骨文“行款错落有致”的布局美学;意境上,通过甲骨文古朴形制与词作豪迈主题交融,“天路”二字结体开阔象征空间延伸,“鸣笛”之“鸟”形传递动态声响,将“交通报国”的时代精神熔铸于三千年前的文字肌理,达成历史厚重感与现实使命感的统一。

总之,该甲骨文书法作品既严格遵循了甲骨文“刀刻线条、象形结体、竖列章法”的传统技法,又通过文字与意境的融合,赋予古老文字以新的时代内涵。笔画上,刀刻遗韵与线条张力呼应“乘风踏去”的豪迈;结体上,象形本源与字形灵动强化“天路”“鸣笛”的具象化表达;章法上,竖列右行与气韵贯通展现词作的叙事节奏。整体而言,作品以甲骨文的古朴之形承载交通报国的现代之志,堪称传统书法与校园文化融合的典范,既彰显了中华文化的历史厚度,又传递了学府的治学致远精神。

作者简介:马同儒,《三上词话》作者,词学家、文化学者,辞赋家、书法家。中国科协等举办“繁星计划”6部著作百科词条获得者。祖籍蒙古族,孛儿只斤氏,成吉思汗第32代嫡孙。

(注:本文已获作者授权发布)