历史的诗性巡礼

历史的诗性巡礼

——顾偕《国家交响曲》的宏大叙事与时代精神

迪夫

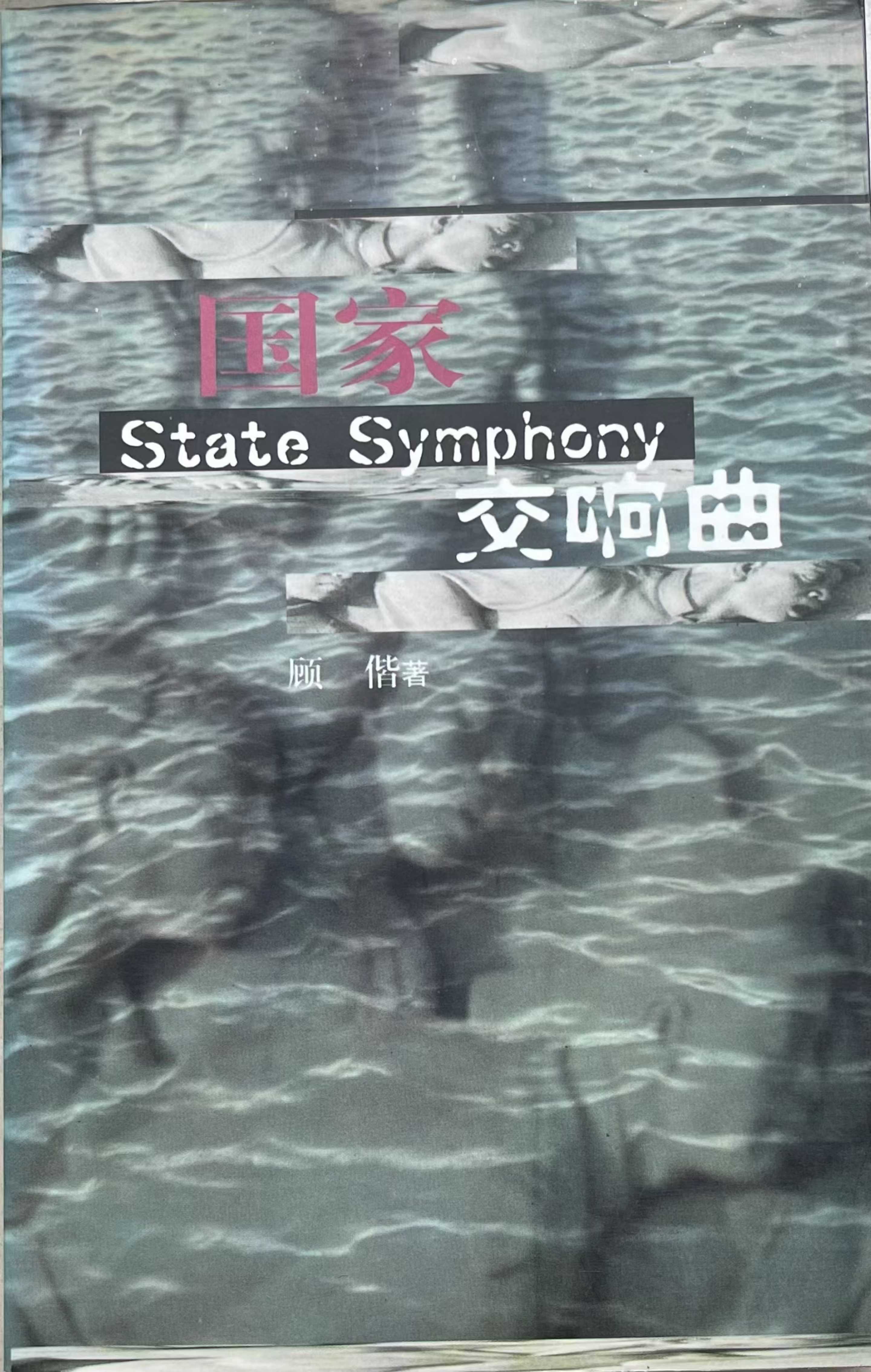

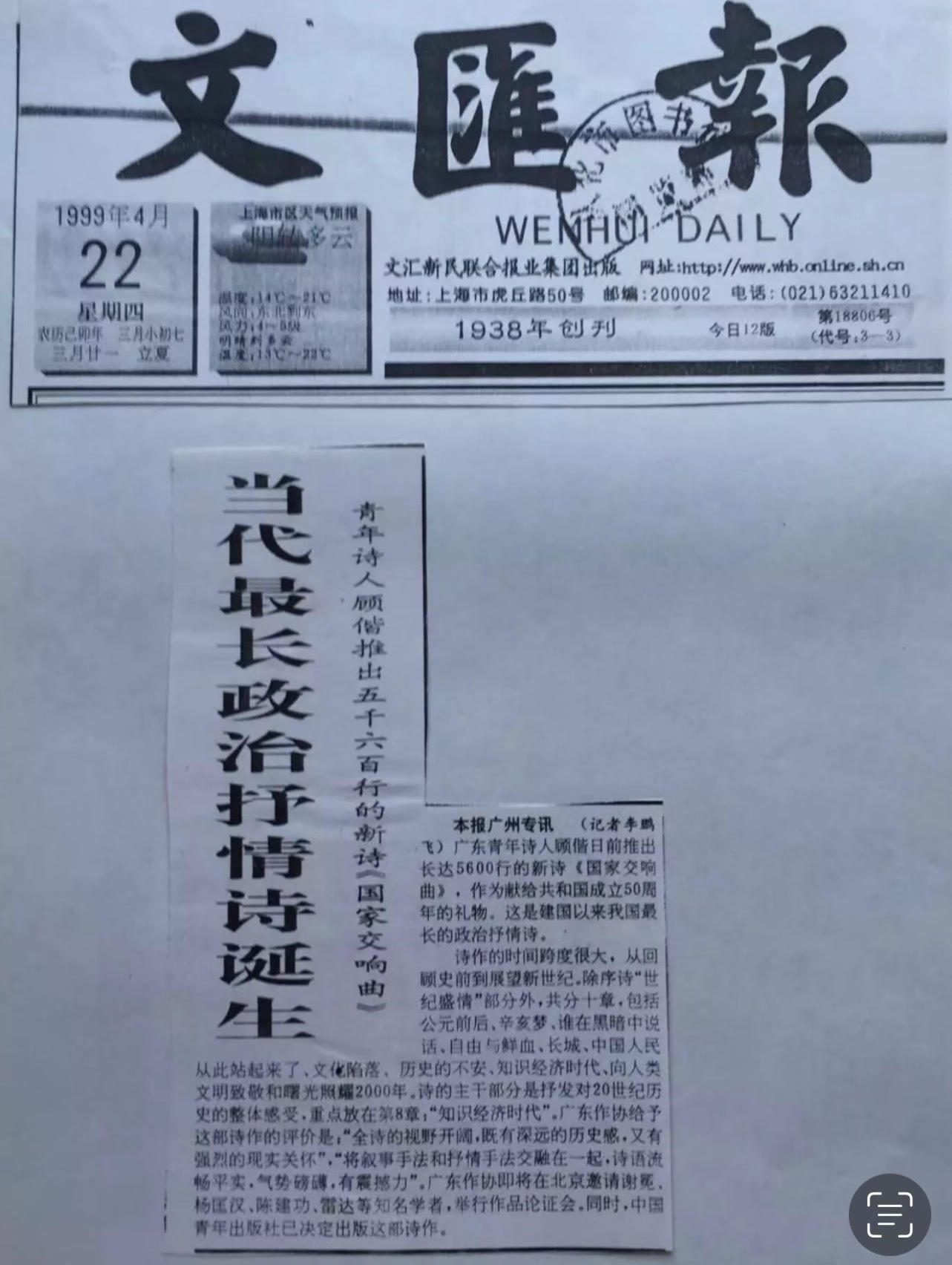

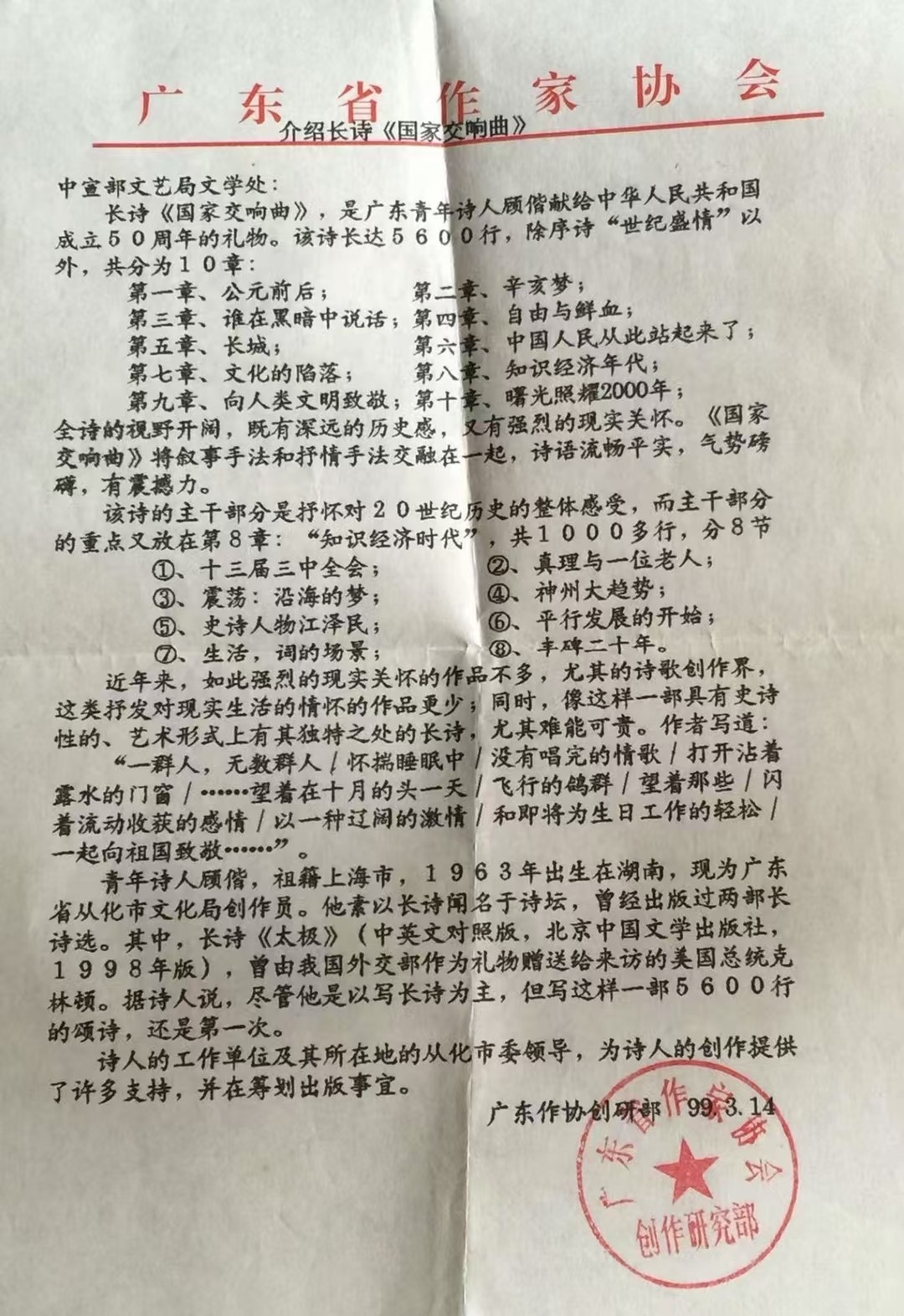

在当代中国诗坛,顾偕早年就以其“长于写作长诗的奇特的青年诗人”身份(温远辉,1999年《厦门文学》),为读者奉献了一部又一部具有史诗气质的宏大之作。其中,1998年第一部创作的《国家交响曲》,堪称“思逐风云上”(陈建功语)的主旋律代表作——这部纵横古今的政治抒情长诗,以磅礴的气势、深沉的历史感与鲜明的时代精神,为中华历史特别是中国革命历史做了一次诗性的“巡礼”,成为20世纪90年代末中国诗坛“鼓舞人心的力作”(1999年文艺报评论)。

一、历史维度:纵横古今的史诗视野

《国家交响曲》的核心魅力,在于其“纵横古今”的史诗视野。诗人以时间为线索,从“盘古开天”的神话起源,到“彩陶碎裂”的文明曙光,再到“辛亥梦”“自由与鲜血”的近代抗争,直至“中国人民从此站起来了”的当代辉煌,将中华五千年历史浓缩为一条“撞击读者心灵的涌动的长河(1999年文艺报评论)。

这种历史视野并非简单的时间堆砌,而是通过“诗性的触摸”实现与历史的对话。比如,诗人写“脚下碎裂的彩陶/一不小心划破我的感触/梦里的血液,沿着/寻寻览览的预示/顿时便被盘古开天的一声闪电/点燃了”——用“彩陶”“闪电”等具象意象,将抽象的历史转化为可感知的“血液”与“火焰”,让读者瞬间“触摸”到文明起源的温度。再比如,写近代以来的抗争:“你让一个黄皮肤的种族刹那便能感知,一种/奔走的血液/至今仍未在无数的尘埃起落间衰老……”,用“奔走的血液”隐喻中华民族的抗争精神,将历史的连续性与民族精神的传承性融为一体,传递出“历史未老,精神不灭”的豪迈感。

这种历史视野的形成,源于诗人“对我国历史特别是近当代历史做了充分的准备”(1999年文艺报评论)。他没有停留在“宏大叙事”的表面,而是深入历史的细节,比如“纸的故事”中的蔡伦,“满江红”中的岳飞,“青年时代的毛泽东”等,诗人用具体的历史人物串联起历史的脉络,让史诗既有“宏大的气势”,又具有“鲜活的温度”。

二、时代精神:与时代同频的政治抒情

《国家交响曲》的另一个核心价值,在于其“与时代同行”的政治抒情性。作为一部“表现新生国家在长达半个世纪中的发展及其取得的成就”的长诗(谢冕序),它紧扣20世纪80-90年代中国改革开放的时代脉搏,将“凝重的历史感”与“鲜明的时代精神”联结起来,成为“时代的最强音”(谢冕序)。

诗人的政治抒情并非“空泛的煽情”,而是“把充沛的激情蕴蓄在理性的叙说中”(谢冕序)。比如,写改革开放后的“曙光照耀2000年”:“过去的时间仍在等待回应/刚来的时间,又在/等待提炼……”——用“等待回应”“等待提炼”等理性的表达,既肯定了历史的成就,又暗示了时代的前进性,传递出“不满足于现状,继续前进”的时代精神。再比如,写“有中国特色的社会主义事业”:“这是一个政治、道德/与学术和思想/均将错落成一片极端的季节……”——用“极端的季节”隐喻时代的复杂性,既歌颂了时代的进步,又不回避时代的挑战,体现了诗人“直面现实”的勇气。

这种“与时代同频”的政治抒情,源于诗人“与人民同行”的创作理念。他“信守诗人的艺术良知和社会责任,敏锐地观察生活,深刻地剖析社会”(1999年文艺报评论),将“时代的要求”转化为“诗歌的语言”,如作品中的“自由与鲜血”“中国人民从此站起来了”等章节,均是对“时代精神”的诗性诠释,成为了“鼓舞人民走向未来”的精神力量。

三、哲理性与思辨性:对时代的深度思考

《国家交响曲》的突破之处,在于其“哲理性与思辨性”的融入。作为一部6500行的“政治抒情长诗”,它没有停留在“歌颂”层面,而是对“时代”“历史”“生命”等终极问题几乎逐一进行了深度思考,成为了“一部富有思想的力作”(陈建功序)。

比如,对“时间”的思考:“过去的时间仍在等待回应/刚来的时间,又在/等待提炼……”——将“时间”视为“有生命的存在”,既强调历史的“连续性”(过去的时间等待回应),又强调时代的“前进性”(刚来的时间等待提炼),体现了“历史与时代”的辩证关系。再比如,对“生命”的思考:“你让一个黄皮肤的种族刹那便能感知,一种/奔走的血液/至今仍未在无数的尘埃起落间衰老……”——用“奔走的血液”隐喻“生命的活力”,将“民族精神”与“个体生命”融为一体,传递出“生命不息,精神不灭”的哲理。

这种哲理性与思辨性的融入,应当还源于诗人“文化价值历史意义上的拷问”(1999年文艺报评论))。因此顾偕“无论写长诗短诗,都在文化价值历史意义上予以了拷问吟哦”(温远辉,1999年《厦门文学》)。比如《国家交响曲》中的“文化陷落:历史的不安”“向人类文明致敬”等章节,均是对“文化”与“文明”的思辨,让诗歌既有“情感的温度”,又有“思想的深度”。

四、艺术特色:豪放与理性的结合

《国家交响曲》的艺术特色,在于“豪放的诗风”与“理性的叙说”的结合。作为一部“气势磅礴”的长诗,它“把凝重的历史感和鲜明的时代精神联结起来”,用“怦然心动的佳句”汇成“涌动的长河”(陈建功序)。

首先,“豪放的诗风”体现在“宏大的结构”与“激昂的语言”上。长诗“分10个章节”,涵盖“公元前后”“辛亥梦”“中国人民从此站起来了”等重大历史节点,结构“一泻千里”;语言“激越、刚健、豪迈”,比如“盘古开天的一声闪电”“奔走的血液”等,均是“激情燃烧的手笔”(陈建功序)。

其次,“理性的叙说”体现在“避免空泛煽情”上。诗人“把充沛的激情蕴蓄在理性的叙说中”,比如写“文化大革命”的章节,用“机智”的表达(如“文化陷落:历史的不安”)替代“无节制的渲染”,既写出了历史的挫折,又保持了“理性的克制”(谢冕序)。

此外,“哲理性的佳句”也是其艺术特色之一。比如“这是一个政治、道德/与学术和思想/均将错落成一片极端的季节……”“过去的时间仍在等待回应/刚来的时间,又在/等待提炼……”等,均是“充满哲理和思辨色彩的佳句”,让人“回味良久”(陈建功序)。

五、辩证思考:历史反思的局限

尽管《国家交响曲》是“一部鼓舞人心的力作”,但它也有“美中不足”之处——对“历史进程中的挫折和失误的反思”不够深入(谢冕序)。比如,除了“文化大革命”的章节,长诗“不太想触及光明中的阴影,前进中的停顿和倒退”(谢冕序)。这种“反思的局限”,可能源于“歌颂节日的气氛的影响”(谢冕序),也恰恰反映了20世纪90年代中国诗坛“政治抒情诗”的共同局限——过于强调“歌颂”,而忽视“反思”。

六、结论:主旋律经典作品《国家交响曲》的当代意义

《国家交响曲》作为顾偕早年政治抒情诗的代表作(1999年10月,中国青年出版社),其当代意义在于“为碎片化时代的汉语诗歌重建了精神的宏大性”。它“突破了私人化写作的局限”,以“史诗的品格”,“政治抒情的传统”“哲理性的思考”,为当代诗歌“提供了宏大叙事的新可能”。

从“文学成就的社会影响”来看,《国家交响曲》“鼓舞了人民走向未来”,成为了“时代的最强音”(谢冕序)。它“让读者对中华历史特别是中国革命历史作了一番巡礼”,传递出“民族精神不灭”的豪迈感,成为“当代诗歌乃至当代文学所企盼的当代基点”(陈建功序)。

总之,《国家交响曲》是顾偕“长诗创作能力”的又一次集中体现,也是20世纪90年代中国诗坛“政治抒情诗”的优秀代表作。它以“纵横古今的史诗视野”“与时代同频的政治抒情”“哲理性的思辨”,以及“豪放与理性的艺术特色”,为读者和文学典藏,奉献了一部“鼓舞人心、富有思想”的力作,已成为今日中国“当代诗歌精神宏大性”的重要标志。

2025.11.13南京

注:《国家交响曲》已收入百度百科辞条,荣获政府奖项多种,并由国家图书馆、中国现代文学馆、上海外国语大学图书馆、山西省图书馆、香港图书馆等收藏,成为北大、清华架上图书和“彩虹网”读书推荐书目,至今仍在京东、当当网以及海外“汉学书店”以“中囯当代文学”优秀作品(繁体字版美元定价)出售。

(注:本文已获作者授权发布)