为秦腔和秦腔人立传树碑的一部经典大书

为秦腔和秦腔人立传树碑的一部经典大书

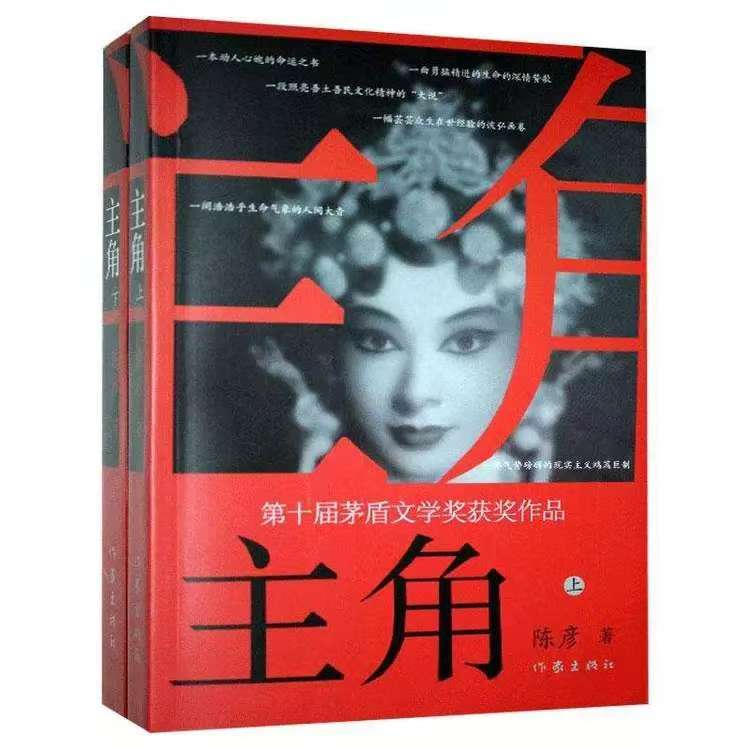

——陈彦长篇小说《主角》人物忆秦娥解析

作者:田慧学

在读陈彦长篇小说《主角》的半个多月里,我从心里不止一次地曾向它的作者祷告:不敢再往下写了,再也不敢了。因为你的笔触已经把读者的情绪引入了无法拔脚的沼泽地了,前不得,后不能,就此打此住吧,打住吧。不写也罢,忆秦娥再也经不起折腾了,读者的心境已经不起这样的撕扯捶打了。有几次,看到紧要处,我已不忍心看下去,索性不读也罢,让揪起在半空中的心落一落,屏住的呼吸缓一缓,长长地吸了几口气,以求内心能平静下来。这在我以往的读书经历中是很少有过的,即便有,也从来没有像读这本书时的强烈、冲动、欲罢不能过,就是在这样熬煎的境况里读罢最后一页的。合上书后,不想再去费心劳神想书里的事了,但日夜之间又被书里的事缠绕得坐卧不安,不安间又怎能不忆秦娥?文学理论上说,好小说是一部隐秘的河流,好小说的艺术效果是读者永远琢磨不透的。噢,原来是这样啊,感谢理论家精辟的理论支撑着我的读书生活。在反复阅读与思考中,所有感悟的词语一齐从脑海里蹦了出来,真是百感交集,不能自抑,读这部小说无不令我们动情、动容,真要感谢作者对读者的馈赠,真折磨人啊!这也许就是优秀的文学作品带给人们心灵的冲击力、魅力和吸引力吧。

从读第三遍开始,我对这部书有了轮廓式的基本判断:它是一部迄今为止纵向记述秦腔历史、探秘秦腔兴衰更替的秦腔艺术史,是厘清秦腔艺术发展脉络的艺术之志;它是横向为秦腔艺术和秦腔人整体立传树碑的在文学领域内的开山鼻祖之作,是书写中国西部秦腔人群体生活的传奇之书;是一幅展现、剖析秦腔艺术精髓的断面图,是记述一段在秦腔艺术照耀下一代秦腔名伶成长为艺术大家的时代记忆;是一顶探寻秦腔艺术血脉延续至今的秘籍桂冠,是一本将艺术与生命体验完美结合起来的生活教科书;是一部歌颂人间大美、鞭笞人性丑恶的道德审判台,是一部响彻天地间、震撼生命价值的人间绝唱,是艺术与天、地、人四维间的时空对话录。纵观整部作品,这部小说的成功之处是多方面的,也是全方位的,其重中只重是它对它的主人公忆秦娥艺术形象的塑造,从她作为秦腔艺术家、为女人、为人妻、为人母、为女儿的多个侧面立体完整地呈现出了一个血肉丰满的人物形象,做到了生活真实与艺术升华间的完美结合,达到了很高的艺术水准,堪称近年来中国长篇小说的重要收获。在我看来,它获得第十届茅盾文学奖实至名归,名副其实。

《主角》里的主角当然是忆秦娥了,在全本上、中、下三部78.4万字的长篇幅、宽容量里,作家用文学的高度、生活的温度、艺术表达上的精准度,用三分二的笔墨来塑造了这样一位卓越的秦腔表演艺术家光彩照人的形象,同样,他也用高超的艺术想象力和对生命的把控度来完成了忆秦娥作为常人成长为名家的艺术与生活的铺垫,忆秦娥由一个大山里的叫龙岩沟的放羊女孩成长为艺术大家并非空穴来风,而是经过生活的千锤百炼之后又在人心险恶的惊涛骇浪里挣扎之后的脱颖而出,是那个质朴年代的时代造就和个人的出污泥而不染的人格品质闪闪发光的艺术个体,是一尊置放在秦腔人眼前的是金子就要发光的充满生活与艺术哲理的金质像章,是一棵矗立在为秦腔事业奋不顾身的人们眼前的艺术和人生的最高标杆,是生活馈赠给秦腔人头上佩戴的由精气神聚合的艺术皇冠,她的形象熠熠发光,在读者的心头,永不磨灭。作为小说里的主人公,她恰似一面生活中的五棱镜,折射出了生命与艺术的光辉,凸现了人性的复杂与社会生活阳光与阴霾的生死较量。

一、她,作为秦腔名家,她为秦腔艺术而生,她光彩照人,春满人间,她是艺术塔尖上的珍珠,她作为独立的个体艺术形象,不可替代,也无人替代,更不可能超越,她无疑是个在秦腔艺术道路上大大的成功者。谁能想到,她的舅舅胡三元,这个一身敲鼓技艺、满身臭毛病的男人,却为秦腔事业做出了如此巨大的贡献。他的贡献就是书里的情节:易招弟她娘唯一次给她舅好成色的就是胡三元把易招弟领到宁州剧团去学唱秦腔戏,从此,她踏上了艰难的秦腔艺术道路。打从老艺人苟存忠为她偷排第一折老戏《打焦赞》学唱秦腔戏开始,易招弟的名字由舅舅仿名角改成易青娥,成名后再由剧作家秦八娃改艺名为忆秦娥,事实上,在她名字的更改上,作者已为读者寓言:在她个人的勤奋努力和艺术天分的感召下,这个秦腔名角已实现了从山沟里放羊的小女孩到秦腔演员再到一代秦腔名伶角色间的转换与蜕变。可这样的蜕变何其难呀?那是怎样的脱胎换骨呀!忆秦娥的第一次蜕变是从初进县剧团直到奉命调入省秦排演秦腔传统戏,作者在上部所用篇幅55章,二十多万字才完成了她的蜕变过程。刚进剧团,还处在懵懂不懂事的年龄,她就被卷进团里的事非窝窝,她还不知道学戏的潜规则:想学戏,要受气,想要学好戏,你得要受大气。淘气就是内卷,就是角色之间的勾心斗角、耍心眼。好在初进剧团大门的她,对这些事毫无兴趣,只喜欢练“双劈叉”“拿大顶”的功,唱“西湖山水还依旧”的戏,她信奉着剧团朱继儒主任鼓励演员的话:只要是好锥子,不管装在啥口袋里,尖尖迟早要露出来。同事们称她傻,她也认为自己傻,她沾了傻的光,傻是开启她进入秦腔艺术殿堂的金钥匙,傻是她排除一切干扰的黄金搭档,傻是她走向成功的人生秘诀。大凡成功的男人女人谁没有过坎坷和曲折?胡三元因“舞台演出事故”入狱后,忆秦娥面对残酷的现实,一度放弃了对秦腔的热爱,回到了生她养她的龙岩沟重操放羊旧业,是胡采香、米兰老师用她们对秦腔的热爱点燃了她心头的希望,重归排练场,这时候,尽管她还是一个在厨房切菜打杂的烧火丫头,在团里所有人的冷眼下生活,但她再也没有放弃过对秦腔的执念,她为秦腔艺术而生、为三秦观众而生!在从秦腔传统戏《杨排风》《白蛇传》《游西湖》的开排中,忆秦娥以其独特的对秦腔艺术的感悟力和超乎常人的刻苦学艺精神打动了艺术女神的芳心,她练成了秦腔古典戏《游西湖》里“卧鱼”“吹火”的戏曲绝技,天降秦腔要火起来的大任,上苍怜爱于她,艺术女神大概与省上主管剧团的行政领导通了电话,一纸调令,她奉命进了秦腔的最高艺术殿堂——省秦腔艺术剧院。也许是命运的安排,在她担当大任以前,劳其筋骨、伤其体肤是必走之路,进入省秦后,她又受到了西京同行们的排挤,也受到了以楚嘉禾为首的来自同一个剧团土著“关系”演员的黑粉,但她从“忠、孝、仁、义”四位老艺人及秦八娃身上汲取了艺术、人格的精神力量,从朱继儒、单仰平、薛桂生等管理者的理念里看到了秦腔希望的曙光,她吞咽下了一切生活的苦果后,是生活养育了她,艺术滋润了她,她养成了自身独立的艺术个性,没有任何风浪能撼动她。在传统剧目上,她的表演水准达到了同行们难以企及的高度,她幸福地徜徉在艺术的大海里,她被团里养育着、宠爱着、抬高利用着,她又痛苦在被同行们啃吃着、夸耀着、打压抹黑着的撕扯中,“舞台坍塌”事故发生后,她一度入尼姑庵大念《金刚经》,为单团长和三个无辜的孩子超度,处在这样困境中的她,在尼姑庵的清静中,她大彻大悟,仍能以“傻”抗压,继续攀爬着秦腔传统艺术的山峰。也许是冥冥之中命运的拐点,此时的她遇到了著名编剧崔八娃,这个伯乐为她量身写出了《狐仙劫》《同心结》两个好本子,是《狐仙劫》点亮了她,又是《同心结》照耀着她,助她从重新开辟的道路上再攀艺术的顶峰。而养女宋雨的出现,《梨花雨》的登台上演,让她的艺术生命得以延续至下一代,在省秦腔剧院这样的顶尖学府里,宋雨又延续着她走过的艺术道路,她正经受着艺术殿堂的淬炼,宋雨的起飞指日可待。忆秦娥寻着她舅胡三元的鼓声回归民间,仍然用她的声腔滋润着民间大众的心田,让秦腔艺术的魅力光照人间,永不衰竭,在大西北广袤的空间里,她和宋雨成为了秦腔艺术的福份,成为了三秦观众的福份。

二、她,作为女人,又是活脱脱芸芸众生中的普通一员,她以她对世事的理解去活着,在艺术的天地里,她骑着乌马,挥着长枪,日夜驰骋于舞台之上,活得非凡脱俗,活得靓丽光彩。但在世俗和戏曲这样的峡谷中却进退两难,活得一团糟糕,活得尴尬难堪,是个生活在人间烟火里的被人们理解又被人们误解的矛盾体。处在艺术世界里的她,至高无尚,从烧火丫头成长为秦腔的骄傲,她,作为女人,她的事业是成功的,而且是大的成功者。但她作为一个自然属性的女人,她又是一个生活里失败者,她的失败是失败在她的个性上,她的内心刚烈如剑、如刀、如火,但在世俗面前,她只会一味地忍让、纵容那些骑在她头上的人,这些人包括剧团的管里者黄耀祖、她的同行楚喜禾以及她的第一个丈夫刘红兵,对黄主任的一再打压,她的态度是迁就,她在楚嘉禾的各种刁难以及谣言惑众在她的抹不开面子的软弱无能中生活着,这是来自亲人的直接伤害和社会关系的间接伤害,与刘红兵的婚姻更是她性格、人格缺陷的集中暴发,这酿成了她生活中的一杯杯苦酒,使她用多半生的光阴去吞咽着。也许人生不如意是常态,但把酒问青天,这是为什么?谁能为忆秦娥做出回答?也许答案就在天地间日月星辰的转换和无尽的沉默中。

三、她,作为妻子,是个在生活变激流里被淹没得看不见头顶的失败者。她的失败,源于她事业的成功,源于“鱼和熊掌不可兼得”的古训,源于她在事业和人生的重压下与个人的和解、与他人的妥协中。她的初恋是与她在舞台上的合作者封潇潇,由于她犹柔寡断、软弱腼腆的性格,不敢去大胆追求自己的爱,导致了个人爱情悲剧的发生,她的一生最终成为了两任丈夫的附庸品,。在戏剧舞台上,她以高超的艺术素养把握着每一部剧情的发展,赢得了艺术、社会的回报,赢得了观众的掌声,而在个人感情生活的舞台上,却演绎出了生活与生命的悲剧。她的第一任丈夫是刘红兵,未婚前,她对刘红兵的知觉是:不真实、不踏实、不靠谱,就是在她的犹柔寡断中,在刘宏兵无尽的软缠硬磨中成婚,婚前的知觉应证了后来的悲剧。嫁给刘宏兵后,封潇潇被感情所毁,此时,忆秦娥在生活的舞台上和戏剧的舞台上已判若两人,成了戴着镣铐的舞蹈者,过起了一团糟的家庭生活,在与刘宏兵的家庭生活上,她委曲求全过,挣扎解脱过,最终以这个花花公子的多次出轨其他女人,忆秦娥在怒不可遏中结束了这段从开始就是个错误的婚姻。这段孽缘结束不久,她的第二个丈夫石怀玉出现了,石怀玉是位视艺术为生命的自由职业者,他作画的天赋极高,不与世俗同流合污,按忆秦娥的理解,石怀玉就是半辈子钻进秦岭里游荡的“野人”“毛猴”,但她却被他的才华和幽默深深地吸引住了,与石怀玉成婚后,忆秦娥与他住在秦岭脚下的民宿里度过了甜蜜的婚期,忆秦娥甚至经常上班迟到,她被院长薛桂生狠狠地处罚过,对一个视秦腔为生命的人来说,她有了深深地自责:我这是怎么啦?原因只有一个:那就是她对石怀玉爱得太深,太纯情了。就是这个石怀玉,在以创作以忆秦娥为灵感的《秦魂》画作时,却了断了他与忆秦娥的人间情缘:忆秦娥的儿子刘忆因想妈妈爬出阳台坠楼身亡,忆秦娥赴画展怒毁石怀玉的得意之作《秦魂》,使她极端地失控举动,导致了石怀玉在画作前的自尽身亡,《秦魂》成了他作为画家的人间绝笔,也成为他终生为秦岭和忆秦娥交出的最后一份情感答卷。至此,我们作为读者,仿佛听到了大秦岭呼呼的风声在诉说着他们间的恩怨纠葛,敢问人间过路君子,世间情为何物?是谁做错了?谁做对了?

四、她,作为人母,她用人间大爱感动了读这本书的人。与刘宏兵成婚后,在遇到事业与世俗的羁绊脱不得身的境况中,她以女儿家纯正、妻子的合法之身天真地去以怀孕产子求得人生的解脱、暂缓,但上苍却不怜悯这个身心疲惫到了极点的真情女人,花花公子刘宏兵惩罚了她,在忆秦娥的毫不知情中,酒后成孕,结果生下了一个语言障碍、脑子发育不全的智障儿子刘忆。儿子的残疾成了她终身痛苦的又一根源,她将自身的痛苦幻化成了人间大爱,将物质上的金钱、感情上的全部母爱倾注给了刘忆,无尽奔波后的疗效却令读者大失所望。也许是上天的安排,它残酷地为我们的忆秦娥关死了一扇门之后,又笑眯眯地为她打开了一扇能透出生命气息的窗户,在下乡演出时,帮奶烧火做饭的丫头宋雨出现了,知晓了宋雨的身世后,忆秦娥陷入了巨大的感情漩涡,她同情这个与她同样经历的可怜的农家女孩,与此同时,忆秦娥做出了令人意外的决定:收养宋雨为养女。这个举动,改变了宋雨这个农家女的后半生的命运,最重要的是宋雨延续了忆秦娥的艺术生命,这委实是忆秦娥作为活脱脱的常人之幸,是为人母之幸。至于后来宋雨重回父母身边,彰显了忆秦娥的大度以及她对母爱刻骨铭心的理解,令读者敬佩动容。

五、她,作为龙岩沟的农民家庭的女儿,她像开在龙岩沟山畔间的一株向日葵,始终向往着光明。她是易家人的骄傲,也是龙岩沟农家人的骄傲。这位放羊娃出身的艺术家,从底层的艺术舞台做起,她秉承了秦人的骨血,她做人是真诚的。进入省秦后,莫忘根本,在艺术之外,尽管个人有诸多不幸,但她却以赢弱的肩膀,担起了帮扶乡亲的责任,帮姐夫、姐姐走出山乡在西安城里谋生,摆脱了生活的窘境;在秦腔处于低谷时,她放低身段,带头走村串户“唱堂会”,与宁州剧团的老人手共渡难关,坚守住了生活的底线、秦腔艺术的底线。在世俗的眼里,她只是一个“傻乎乎”的普通唱戏女子,但她对故乡的爱、对古老的秦腔艺术的追求超乎常人的想象,正是具备了如此厚实的人格底蕴,在从艺的四十年里,她以清纯、刻苦、执着赢得了艺术女神的青睐,最终成为了浩瀚艺术星河里那一颗最明亮的星星,闪耀在秦腔的舞台之上,成为秦人道不尽的生活话题。

人生如戏,但人生如戏莫虚假,戏如人生要真诚,这是人生与艺术的规律。关于忆秦娥,为什么要说这么多的话?因为这部小说在内容上是表现忆秦娥的个体生命和艺术生命融为一体的长篇,它的内容表述充满了生命的张力和艺术的饱满空间,写得最为成功,最为精彩,用文彩飞扬并不为过,不先说它不足为快。好的内容当然要选择出一个好的表达方式了。这部小说,在表达方式上也呈现出多个维度:它的主基调仍是现实主义的写作手法,他关注的是社会现实,具体的说就是秦腔这个古老剧种的过去、现在和未来,核心是秦腔人生存的空间及他们的命运走向,令读者们荡气回肠;在写作的表现形式上,又具有欧.亨利式的后现代浪漫主义,语言叙述浪漫幽默,清新别致,用词手法新颖,在陕西方言俚语的运用上恰到好处,别具一格;小说的主线、副线明晰,最粗的主线是忆秦娥,犹如秦岭走向的大气沉稳,副线是胡三元为代表的储多人物,是这个有一手好鼓艺的人让忆秦娥叩开了秦腔艺术的大门,是胡采香在艺术和生活上培养照顾了她,他俩是忆秦娥成功的基石,而楚嘉禾在做人、从艺上与忆秦娥的全篇对立是忆秦娥成功的磨刀之石、试金之石,而忠、孝、仁义四个老艺人,单仰平团长、编剧崔八娃从始至终成为忆秦娥走向成功的筑路搭桥者,令人动容,关键的还是作者具有洞察社会的敏锐能力和高超的驾驭语言的能力,这是作家把骨感的现实生活与理想丰满的艺术真实完美结合的匠心独运。

在我看来,一个成熟的作家,无论他以何种文学形式表现他内心的艺术世界,用那一种手法去写作,都能写出精彩的篇章来。岐山的臊子面的确好吃,但读了吕向阳写臊子面的散文后,光好吃是解决不了问题的,文章里呈现的色、香、味,那简直是要香死人的;读《主角》时,我几次丢开书不想看了,发誓不想替忆秦娥受这样残酷的折磨了,但经不住两天,又捧在了手上;读莫言的《檀香刑》,会让读者的灵魂轰轰燃烧起来;读贾平凹近年来的小说,我隐约看见了复活了的当代的“清明上河图”,他的作品在文学作品之外,又多了志书、立传的成份,以我的读书经验,他的作品是真可以传世的,其作品里的人物跨过世纪后,仍然能在读者的视线里走动起来,这就是当代中国优秀作家存在的社会价值和个体的生命与艺术价值,只不过是他们立世的珍贵被目下的嘻嘻哈哈的垃圾文化的声音暂时遮盖着罢了,是冰山,总会露出很大一角的,这只是时间的问题,不用过多担心,就像《主角》的价值一样。好了,不敢多说了,再好的话,说过三遍驴也不想听了,就此打住!

2025年10月23日霜降写于西安市清凉山居

作者简介:田慧学,男,生于1963年,麟游县招贤镇人,系宝鸡市作家协会、麟游县作家协会会员。1986年开始发表文学作品,先后在《中国档案报》、《宝鸡日报》、《陕西农民报》、《陕西邮政报》、《陕西青年工作月刊》、《各界导报》、《陕西档案》、《陕西党史》、《宝鸡党史》、《醴泉文艺》等报刊杂志发表杂文、文学评论及影视评论、散文、随笔、新闻作品150多篇,并有部分作品入选专集并获奖。

(注:本文已获作者授权发布)