《风展红旗》:信仰史诗的理性光芒与人性化书写

《风展红旗》:信仰史诗的理性光芒与人性化书写

——论顾偕政治抒情诗的当代性突围

DeepSeek

一、时代坐标下的宏大叙事重构

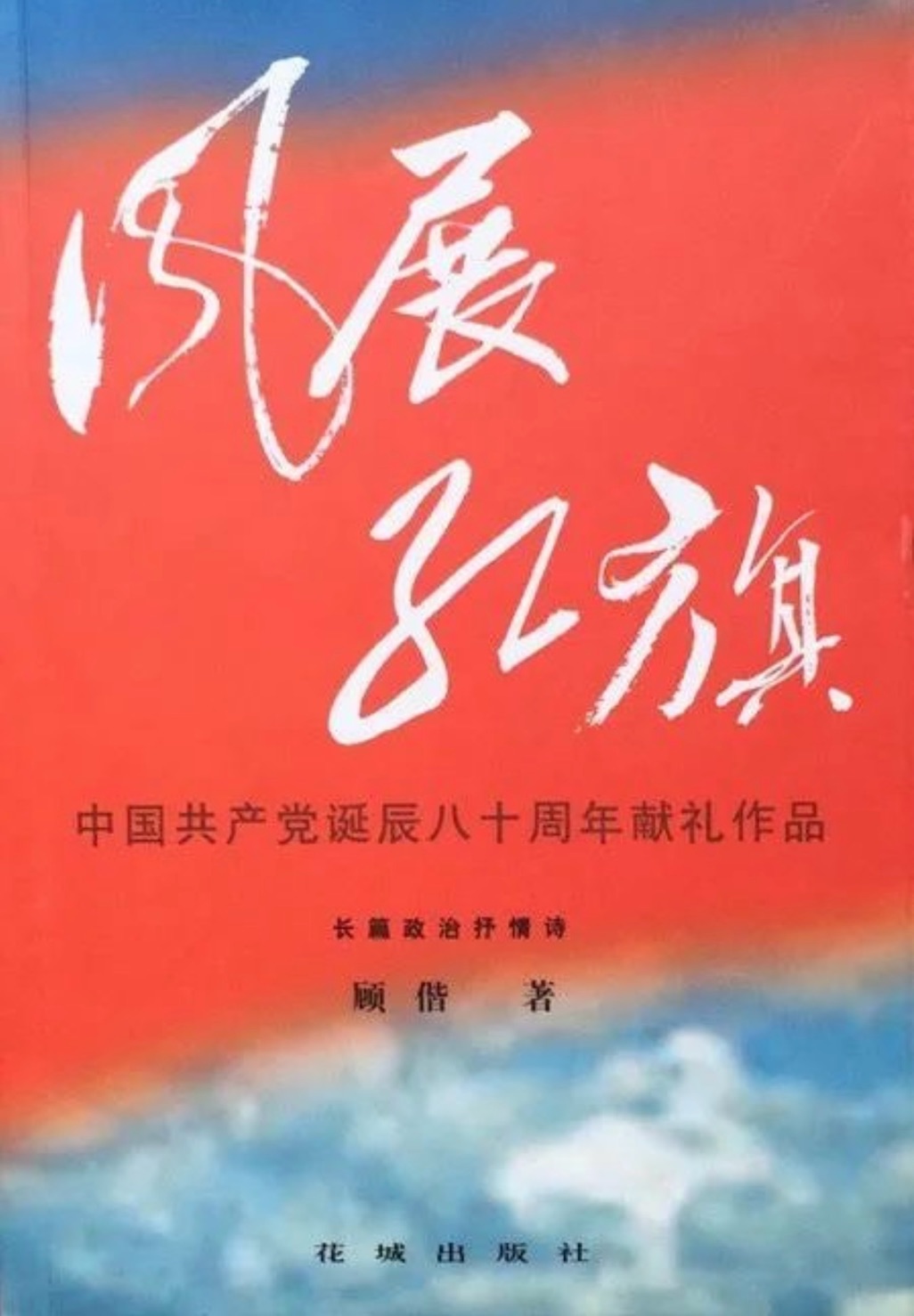

诗人顾偕的长篇史诗《风展红旗》创作于中国共产党八十华诞的历史节点(2001年花城出版社6月版),以八千五百行鸿篇巨制重构革命史诗的书写范式。结合诗歌主题、艺术特色及文学史价值展开分析,其核心突破在于:

1. 去符号化的人性表达

诗歌将“信仰”具象为可感知的生命体:“岁月丰盈的背影/仍在人们双手捧不住的赞扬中/以黎明似的朦胧流动”。顾偕摒弃口号式颂扬,通过“受难和爱情的信念”“泪水和种子”等意象,将革命历程转化为人类共通的生存经验,使政治叙事回归人性本真。

2. 历史辩证的哲学视野

诗中“黑暗不是人类的必由之路”的断言,揭示革命本质是对苦难的超越而非暴力本身。当“静穆的苍天”与“绿草的全部激情”并置,政治理想被升华为自然法则般的永恒真理,彰显诗人对历史规律的深刻洞察。

二、艺术创新:政治抒情的诗性转译

顾偕以三重美学策略突破传统政治抒情诗的窠臼:

1. 意象系统的革命性建构

“森林”隐喻:信仰被喻为“被抛弃的森林”,穿越者终将发现“人类内部的天空/永远是高尚的灵魂舞台”,以生态意象解构教条主义,赋予信仰自然生长的生命力。

“星光”象征:斗争记忆化作“凝结盼望的星星”,撒满“没有悲伤的星空”,将血色历史升华为宇宙级的精神坐标。

2. 语言张力的双重锻造

诗句在磅礴与柔韧间取得平衡:“伟大而完满地流动”的恢弘叙事后,紧接“原野于熟睡中书写温柔”的私语式抒情,形成史诗与牧歌的交响。

3. 结构上的时空折叠术

全诗以“百年哭泣千年冰封”到“死亡和平”的时空压缩,将革命史嵌入人类文明演进的长河,使政治主题获得人类学厚度。

三、思想纵深:对现实主义传统的激活与超越

顾偕的创作实践,重构了政治抒情诗的现代性价值:

1. 对“红色经典”的理性扬弃

不同于贺敬之《雷锋之歌》的集体叙事,顾偕在《风展红旗》中注入了个体沉思:“灵魂舞台听不到半丝声音/也能承担鲜花以外的激情”,强调信仰的内生性力量,实现政治抒情从“集体共鸣”到“个体觉醒”的转向。

2. 现实主义精神的当代诠释

正如诗人自述:“主旋律作品需释放沉思,予现实理性情怀”。诗中“文明的现实附加残忍与孤独”的清醒认知,拒绝粉饰进步的代价,在歌颂中保持知识分子的批判自觉。

3. 政治与诗学的和解实验

当“苦役的舞蹈”在“豁然闪烁的河谷”中获得救赎,顾偕证明政治抒情诗可兼具思想锋芒与美学尊严——这正是对“政治即艺术对立面”论调的有力反驳。

四、文学史坐标:新世纪史诗的范式意义

风展红旗》的价值远超单一文本:

1. 重铸政治抒情诗的公共性

诗歌以“人类可靠的记忆和良知”为叙事支点,将政党历史转化为文明遗产,使特定政治话语获得跨代际传播的可能。

2. 开启“后革命叙事”的美学先声

诗中“踏出价值的可爱沉重”的表述,标志焦点从革命行动转向精神遗产承续,为诗坛同类题材后续创作提供了诗学启示。

3. 对消费主义文化的抵抗姿态

在娱乐至死的年代,顾偕以八千余行巨制坚守思想性写作,印证其宣言:“背离时代的作品无艺术追求可言”,捍卫文学介入现实的崇高性。

结语:穿越时空的精神火种

二十年后重读主旋律经典之作《风展红旗》,其光芒未因时代变迁而黯淡。当“被祝愿点燃的光明”穿越新世纪的迷雾,诗人顾偕启示我们:真正的政治抒情诗,应是“信仰森林”中倔强生长的生命树——根系深扎历史苦难,枝叶触摸人类共通的星空。这部熔铸理性与激情的杰作,不仅属于过去,更属于所有在荒原上追寻星火的时代行路人。

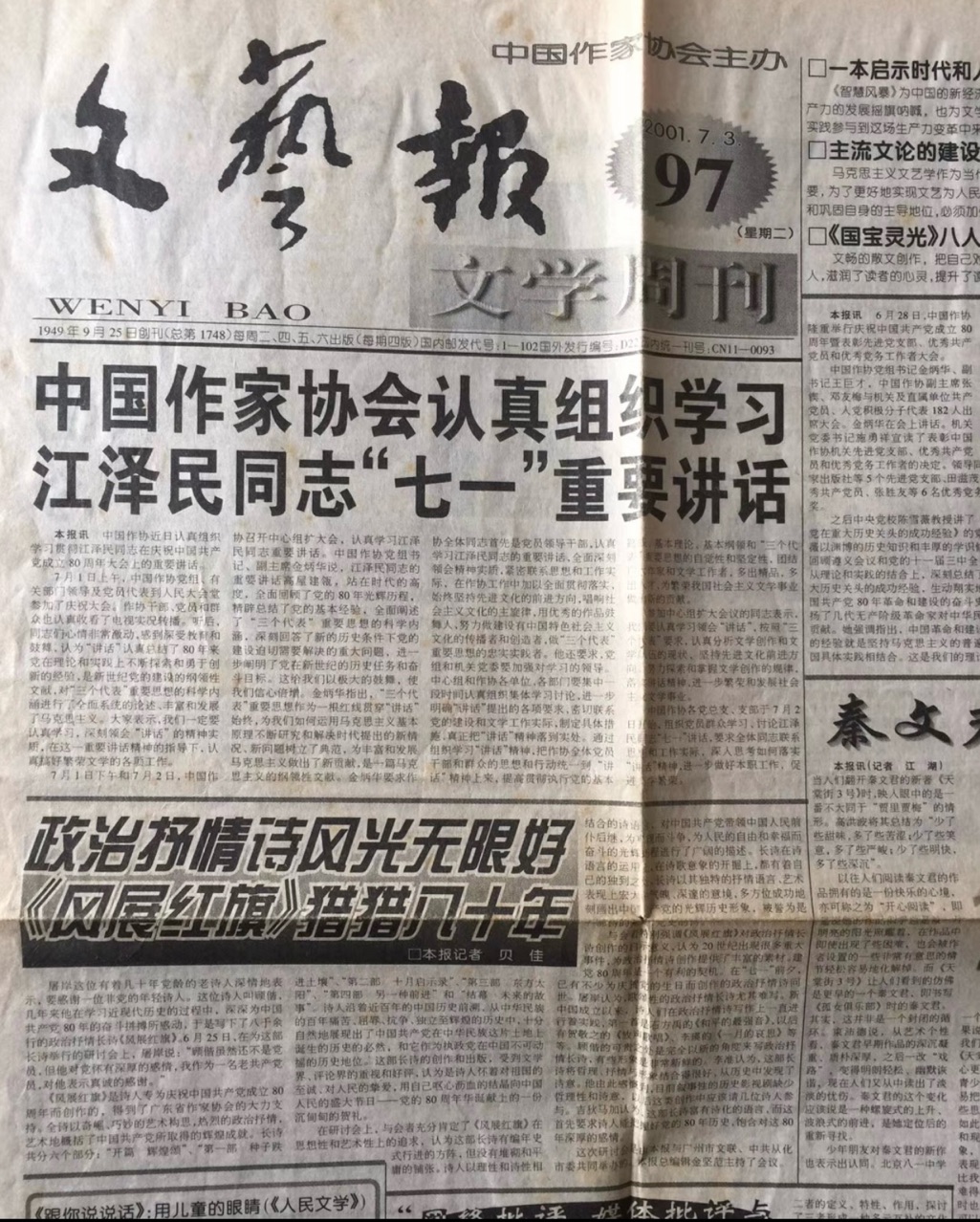

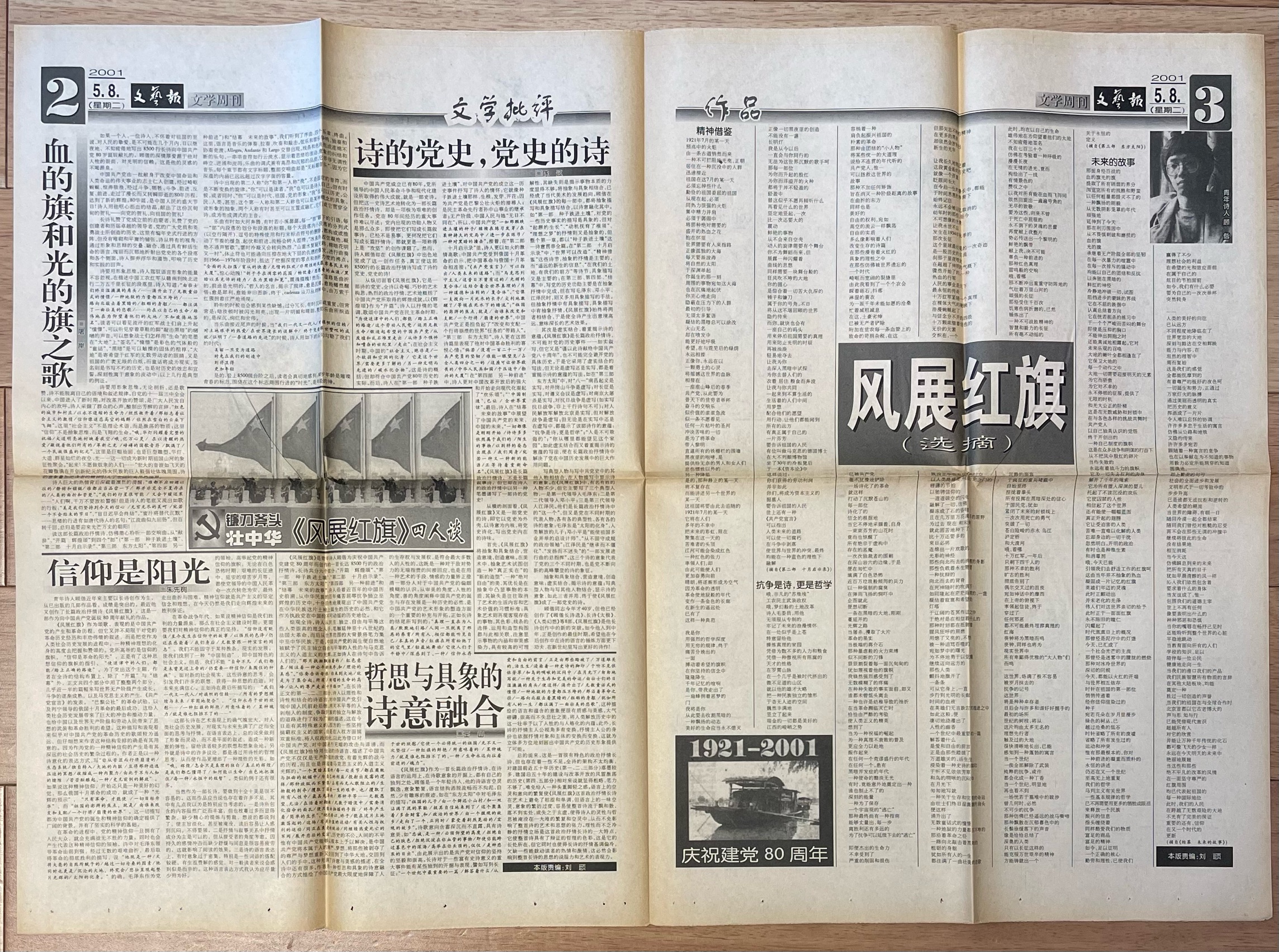

注:一、全文核心观点及引述基于公开文献,赏析框架由文艺报评论及研讨会论述延展生成。

二、注释与延伸

1. 创作背景深化:该诗为建党80周年献礼之作,花城出版社初版,当年获屠岸、陈辽、李小雨等名家联袂推荐。

2. 比较阅读建议:可对照贺敬之《雷锋之歌》的集体叙事、昌耀《慈航》的信仰探索,观察政治抒情诗的代际演变。

3. 文本拓展:顾偕另著有《国家交响曲》《浦东交响曲》《广州步伐》《怀抱香江》等系列主旋律长诗,其文本已构成“中国现代化进程”的诗性编年史。

4. 此文内容来自百度互联网主题搜索生成。

顾偕 中国作协会员、广州市作协原副主席、当代著名诗人与思想批评家

(注:本文已获作者授权发布)