辞彩映山河,文脉润泉城

辞彩映山河,文脉润泉城

—— 评张荣才《齐州华山赋》的审美意蕴与文化价值

作者:魏佑湖

在中国文学长河中,“赋”作为兼具铺陈之美与抒情之韵的文体,历来是文人描摹山川、抒发胸臆的重要载体。从司马相如《子虚赋》的铺张扬厉,到范仲淹《岳阳楼记》的忧思深沉,优秀的山水赋作总能将自然之美与人文之思熔于一炉,成为地域文化的生动注脚,是寄情自然、传承文脉的重要载体,其高下之分,不仅在于是否勾勒出山水形貌,更在于能否以文字为桥,让读者触摸到山川背后的文化肌理与精神内核。张荣才先生的《齐州华山赋》(下称《华山赋》),便是这样一篇兼具“形神兼备”与“古今对话”特质的佳作。赋作以齐州华山为核心,从山水形胜切入,串联起春秋战事、诗仙遗韵、宋元名画,在寥寥数百言中,将一座山的“形”与一座城的“魂”娓娓道来,既展现了华山的雄奇秀丽,更彰显了济南文化的源远流长,读来令人心折,堪称当代山水赋中的精品。

一、摹形绘景:以精当笔墨勾勒华山的“自然之魂”

赋体文学的核心魅力,在于其语言的铺陈之美与韵律之韵。《齐州华山赋》的语言艺术,既延续了传统赋作的古雅厚重,又融入了灵动鲜活的表达,形成了独树一帜的文字风格。

开篇对华山名称的界定,便尽显语言的精准与典雅:“夫华山者,天下名其者多矣,齐州华山,乃济南名胜之‘齐烟九点’之华山,又名‘华不注’山。意谓花蒂,言山之孤秀,如花跗注于水也。”“夫”“矣”“乃”等文言虚词的运用,既符合赋体的文体规范,又营造出庄重典雅的氛围;而“花蒂”“花跗注于水”的解读,则以通俗的比喻将“华不注”的抽象含义具象化,让读者无需深研古文字典,便能直观理解华山“孤秀”的特质,实现了“古雅”与“通俗” 的平衡。在描摹山水时,作者的炼字之功更是令人称道。写华山之雄,用“平地风雷”“破云穿天”,“风雷”二字赋予山以动态的磅礴气势,仿佛山的崛起带着自然伟力“破云”则打破了天空的静态,让山与天形成互动,画面感瞬间凸显。写江河之态,小清河是“婉延而下”,黄河是“呼啸奔腾”,“婉延”尽显水流的柔和曲线,“呼啸”则传递出大河奔涌的声息,一柔一刚,不仅是视觉与听觉的结合,更暗合了济南“山水相依”的地理特质。而“松立绝壑,泉涌清碧”“渔舟唱晚,茅舍其中”等句,又以极简的文字勾勒出清幽闲适的意境与 “平地风雷”的雄奇形成对比,让赋作的语言节奏张弛有度,既有“大江东去” 的豪迈,也有“小桥流水”的温婉。

此外,赋作的韵律感也值得细品。虽非严格的骈体,却多处运用对仗与排比,如“山横五宫参差错列,云生四时烟雨缭绕”“画鹊山,山环水抱;绘华山,木石苍青”,对仗工整,读来朗朗上口;“一战成名”“一诗出,更让华山扬名天下”“一画也,一卷《鹊华秋色》国宝” 的反复咏叹,又形成了排比式的节奏,让“一战、一诗、一画”的脉络更加清晰,也增强了文字的感染力。这种“有韵而不囿于韵”的语言处理,既保留了赋体的韵律之美,又避免了刻意求工的束缚,让文字更显灵动自然。

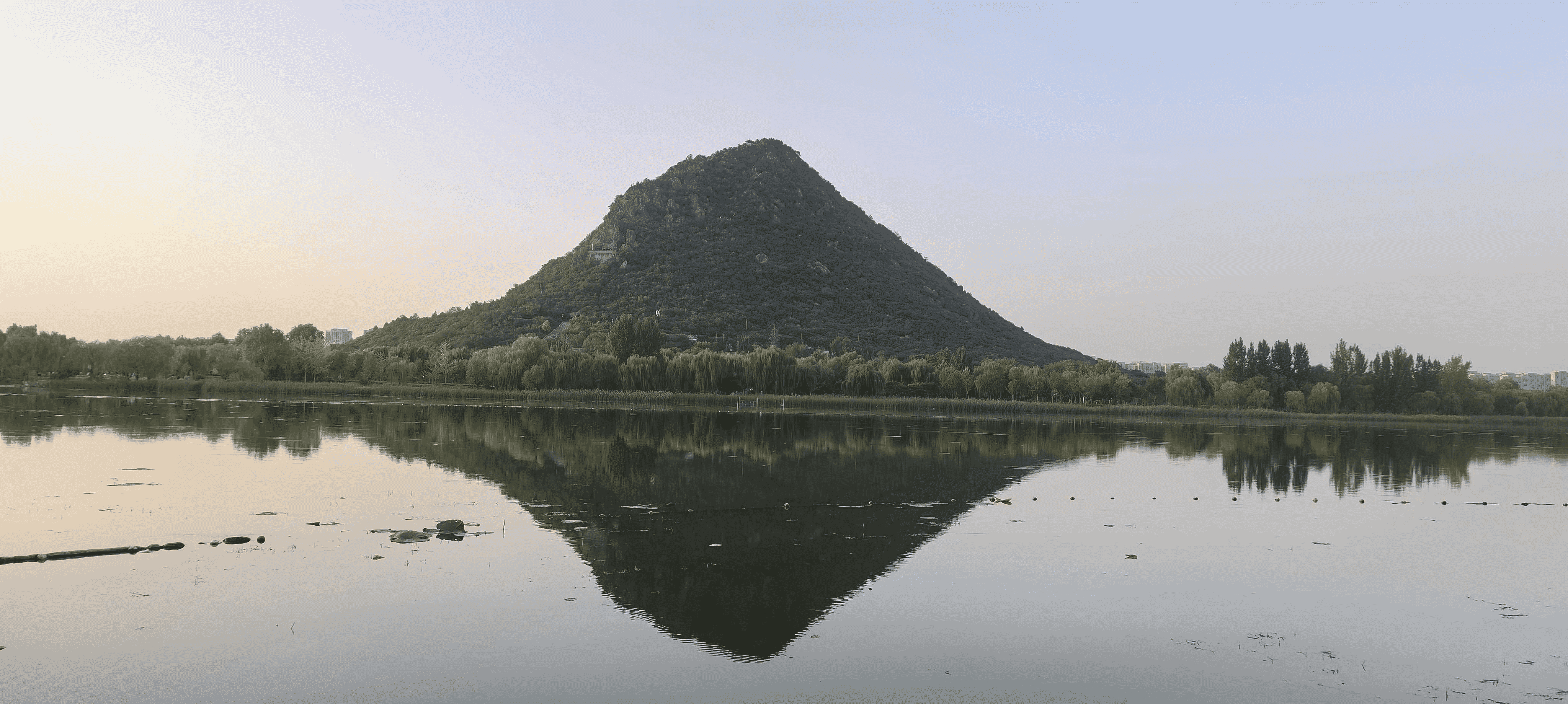

这片赋既写出山水的“形”,也写出其“神”。开篇便破题明义,先厘清齐州华山与天下其他 “华山” 的区别,点出其 “华不注”的本名及“如花跗注于水”的寓意,既避免了认知混淆,又为华山赋予了“孤秀 的初始气质,短短数语,便让读者对这座山的独特性有了初步认知。在描绘华山形貌时,作者用词精当、比喻生动,尽显炼字之功。“一峰突兀,平地风雷,状如莲骨,破云穿天”,四句十六字,将华山孤峰崛起的雄姿刻画得淋漓尽致“平地风雷”写出山的磅礴气势,仿佛山从平地拔起时带着雷霆之力;“莲骨”之喻则兼顾形态与神韵,莲花出淤泥而不染的清雅,恰与华山孤秀独立的特质相契合,比“莲花”更添几分刚劲。而“小清河婉延而下出乎其前,黄河呼啸奔腾出乎其后,二河夾山,一清一浑,摇头摆尾,调合阴阳” 一句,更是以动静结合之笔,勾勒出华山的地理格局:小清河的“婉延”与黄河的“呼啸”形成鲜明对比,“一清一浑”的色彩差异不仅是实景描绘,更暗合“阴阳调和”的传统哲学思想,让山水之景有了文化深度。若说山与河是华山的“骨架”,那么湖与泉便是其“血脉”。作者笔锋一转,提及山前的镜光湖与华阳泉“山横五宫参差错列,云生四时烟雨缭绕;松立绝壑,泉涌清碧”,从空间与时间两个维度拓展了画面:空间上,五宫、绝壑、清泉错落分布,层次分明;时间上“四时烟雨”涵盖四季变化,让华山之景不再是静态的定格,而是动态的流转。最终以“一峰插天,千仞拔地”收束,既呼应开篇的“孤秀”,又以极具冲击力的笔墨,将华山的雄奇与秀丽推向高潮,让读者仿佛身临其境,直面这座 “齐烟九点” 中的奇山。

二、融史入文:以“三事”串联华山的“文化之脉”

山水之美,若仅有自然之态,难免显得单薄;唯有融入历史文化的积淀,方能成就“有故事的山”。《华山赋》的高明之处,便在于不满足于描摹山水,而是以“来此拜谒华山者,无非三事,吊三周之战地、诵太白之名诗,品鹊华秋色图”为引,将春秋、盛唐、宋元三个时期的文化印记,巧妙地编织进华山的叙事中,让这座山成为济南文脉的“活载体”。

“一战” 即春秋齐晋鞌之战,是华山历史记忆中最厚重的一笔。作者并未平铺直叙战事,而是先交代齐顷公“首鼠两端”“戏弄四国之使”的背景,点明战事的起因在于“骄横轻敌”;再聚焦战争过程,“卻克称雄;三周而追华不注;顷公败绩,六师多丧马鞍山”,寥寥数语便勾勒出战场的紧张与惨烈;最后落脚于人物,“丑父救主,留忠义名贯九州;韩厥擒王,扬武威而壮军声”,以丑父的“忠”与韩厥的“勇”,为这场战事注入人文温度。更可贵的是,作者特意点明 “事出左传”,既增强了历史的真实性,也让华山与《左传》这一儒家经典产生关联,赋予其“忠义”的文化符号意义。从此,华山不再仅是自然景观,更成为承载春秋礼乐文明、彰显忠义精神的历史见证。

“一诗”则关联着诗仙李白的逸韵。作者以“长安三万里,可惜赐金放还,文光失色;齐州一孤峰,从此山入籍,从道弃卿”开篇,将李白的人生境遇与华山紧密相连:长安的失意与齐州的慰藉形成对比,凸显出华山在李白心中的特殊地位。随后引用李白诗句“兹山何峻秀兮,绿翠如芙蓉。借予一白鹿兮,自挟两青龙”,既展现了李白诗歌的飘逸豪放,也以诗仙的视角印证了华山的“峻秀”;而“登华山从此彻悟;游泺源飘乎西东。饮华泉重开智慧;得妙传因遇赤松” 四句,则将李白与华山的关联从“游览”升华为“彻悟”,让华山成为李白精神世界的 “栖息地”。正是因为李白的这首诗,华山的 “名” 得以借诗仙之笔传遍天下,成为唐诗中不可或缺的山水意象。

“一画”即赵孟頫的《鹊华秋色图》,是华山艺术记忆中的瑰宝。作者对这幅画的描绘堪称精妙:“画境清旷恬淡宁静闲适;落笔明丽清新虚实相生,蓊郁苍翠,大气悠远”,先从整体意境与笔墨风格入手,点出画作的“清旷”与“宁静”;再细致描摹画中元素“两山一高一低、一尖一圆。画鹊山,山环水抱;绘华山,木石苍青;前平湖,湖光山色,后苍茫,岚笼碧空;平川洲渚,红树芦荻,渔舟唱晚,茅舍其中”,仿佛将这幅国宝级画作在读者眼前徐徐展开;最后讲述画作的 “故事”,“此赵子昂慰周密思乡之大礼;乃乾隆爷心爱之物常伴寝宮。印出一代帝王,揿盖168枚,可谓空前绝后;画出名家之笔,至今728 年,亦称旷古丹青”,从创作初衷(慰思乡)到后世推崇(乾隆珍爱、钤印168 枚),既凸显了画作的艺术价值,也让华山与“元四家”之一的赵孟頫、清代帝王乾隆产生文化勾连,进一步丰富了华山的文化内涵。

从历史记忆来看,鞌之战不仅是华山的历史印记,更是济南早期历史的重要组成部分。济南古称“齐州”,是齐国故地,鞌之战作为春秋时期齐国与晋国的重要战役,其战场位于华山附近,这一历史事件让济南与 “春秋争霸” 的宏大叙事产生关联,也为济南赋予了 “忠义” 的历史品格,丑父救主的故事,至今仍是济南文化中“忠勇”精神的象征。作者对鞌之战的细致描摹,实则是对济南历史记忆的唤醒,让读者在品读华山时,也能感受到济南深厚的历史积淀。

从文化符号来看,李白的诗作与赵孟頫的《鹊华秋色图》,是济南文化“诗画同源”的生动体现。李白曾游历济南,留下“兹山何峻秀兮,绿翠如芙蓉”的诗句,成为济南文学史上的经典;赵孟頫的《鹊华秋色图》,以华山与鹊山为主题,是中国绘画史上的名作,更是济南“书画之乡”的重要佐证。作者将这两个文化符号融入赋作,不仅提升了华山的文化地位,更凸显了济南在文学与绘画领域的卓越成就,让华山成为济南文化符号的“集合体”。可以说《华山赋》写的是华山,实则是对济南文化的一次全景式梳理与致敬。

三、升华主旨:以“五美合一”彰显华山的“独特之境”

赋作的结尾,往往是作者主旨升华之处。《华山赋》在铺陈完华山的自然之美与文化之脉后,以“或曰”起笔,抛出一个极具说服力的观点:“天下之山多矣,惜有山无水者多,有水无山者众,而有山有水蔚然而深秀者,且山涌春秋,诗出太白,画启宋元、朱印为帝王之章,题款为一代明君,五美合而集于一身者,非齐州华山而莫属矣!”

这里的“五美”,实则是对前文内容的精准概括:“有山有水蔚然而深秀”是自然之美,“山涌春秋”是历史之美(鞌之战),“诗出太白”是诗歌之美,“画启宋元”是绘画之美,“朱印为帝王之章,题款为一代明君”是皇家推崇之美。作者通过对比“天下之山”的普遍缺憾 :“有山无水”或“有水无山”,凸显出华山“山水相依”的先天优势;再叠加历史、诗歌、绘画、皇家推崇四重文化印记,最终得出 “五美合一,非齐州华山莫属” 的结论,既回应了开篇的 “华不注”之奇,又将华山的价值从“济南名胜”提升到“天下独绝”的高度,让整篇赋作的主旨得到升华。

更值得注意的是,这“五美”并非孤立存在,而是相互关联、彼此成就:正是因为华山有“一峰插天”的自然之美,才吸引了李白登临题诗、赵孟頫挥毫作画;正是因为有鞌之战的历史积淀,才让华山有了“忠义”的文化底色;也正是因为有诗与画的艺术加持、帝王的推崇,才让华山的“名”得以跨越时空,流传至今。这种“自然为基、文化为魂”的逻辑,让“五美合一”的论断显得扎实有力,而非空泛的溢美之词。

四、《华山赋》创作的现实意义

张荣才先生以赋体创作《华山赋》,并非单纯的文学消遣,而是出于对地域文化的热爱与责任感。在传统与现代交织的今天,这样的作品如同一座桥梁,连接着过去与未来,让我们在欣赏文学之美的同时,也重新认识自己脚下的土地,重拾地域文化的自信与自豪。这篇赋还彰显了当代文人的“文化担当”。在当下传统文化面临着被遗忘、被同质化的挑战,而《华山赋》的创作,恰是一次对传统文化的有效激活,具有重要的当代价值。

首先,它为当代人提供了一种“亲近传统”的方式。在快餐化阅读盛行的今天,年轻人对传统赋体文学的接触较少,对地域历史文化的认知也多停留在碎片化的信息层面。《华山赋》以通俗典雅的语言、清晰的脉络,将传统赋体与地域文化结合,让读者在欣赏山水之美的同时,自然而然地接触历史、文学与绘画知识。例如,通过赋作,年轻读者可以了解到鞌之战的历史、李白与济南的渊源、《鹊华秋色图》的艺术价值,这种“寓教于乐”的方式,比单纯的历史教材或艺术鉴赏书籍更具吸引力,也更易让传统文化“入脑入心”。

其次,它为地域文化的传承与传播提供了范例。近年来,各地都在重视地域文化的保护与传播,但如何找到一个合适的载体,让地域文化“活起来”,仍是一个难题。《华山赋》的成功,在于它找到了 “华山”这一核心载体,华山是济南的标志性景观,具有较高的辨识度;同时,它又通过“一战、一诗、一画”的串联,将分散的文化元素整合起来,形成了一个完整的文化叙事。这种“以点带面”的传播方式,既便于读者理解,也便于地域文化的推广。无论是通过文字阅读、朗诵表演,还是文旅宣传,这篇赋作都能成为济南文化的“名片”,让更多人了解济南、热爱济南。因此济南今年被列为全国第五大城市应该是当之无愧。

在当代社会,文人的“文化担当”不仅在于创作文学作品,更在于传承文化根脉、唤醒文化自信。《华山赋》的创作,正是这种担当的体现。作者通过文字,将华山的自然之美与济南的文化之魂定格下来,让这份“辞彩映山河,文脉润泉城”的美好,永远流传下去;这种“为山河立传、为文脉续命”的创作态度,值得当代文人学习与借鉴。

附件:

齐州华山赋

作者/张荣才

夫华山者,天下名其者多矣,齐州华山,乃济南名胜之——“齐烟九点”之华山,又名“华不注”山。意谓花蒂,言山之孤秀,如花跗注于水也。

华山以雄秀著称,一峰突兀,平地风雷,状如莲骨,破云穿天。小清河婉延而下出乎其前,黄河呼啸奔腾出乎其后,二河夾山,一清一浑,摇头摆尾,调合阴阳。山前有湖,曰镜光湖,其源在泉,曰华阳泉。山横五宫参差错列,云生四时烟雨缭绕;松立绝壑,泉涌清碧,可谓一峰插天,千仞拔地矣!

来此拜谒华山者,无非三事,吊三周之战地、诵太白之名诗,品鹊华秋色图。华山名声鹊起者,不惟山奇,而在于一战、一诗、一画也。

一战者,乃春秋齐晋鞌之战也,一战成名。昔春秋齐顷公者,先结楚而远晋,后联晋而入盟;首鼠两端,三军威灭。戏弄四国朝拜之使,礼成儿戏;意为母后开怀一笑,祸端肇行。既战,则骄横轻敌,声言灭此朝食;既败,丢盔卸甲,落荒而走逃生。卻克称雄;三周而追华不注;顷公败绩,六师多丧马鞍山。丑父救主,留忠义名贯九州;韩厥擒王,扬武威而壮军声。成旷古之名典;列历代之伟功。事出左传,齐晋鞌之战也。

一诗也,乃太白游华山之旧作,实谪仙生花之妙笔。长安三万里,可惜赐金放还,文光失色;齐州一孤峰,从此山入籍,从道弃卿。登华山从此彻悟;游泺源飘乎西东。饮华泉重开智慧;得妙传因遇赤松。兹山何峻秀兮,绿翠如芙蓉。借予一白鹿兮,自挟两青龙。洋洋百言,蔚为大观;让谪仙如此倾心之地,名山大川无出乎其右者,此诗一出,更让华山扬名天下矣。

一画也。一卷《鹊华秋色》国宝,让乾坤千载秋声。画境清旷恬淡宁静闲适;落笔明丽清新虚实相生,蓊郁苍翠,大气悠远,两山一高一低、一尖一圆。画鹊山,山环水抱;绘华山,木石苍青;前平湖,湖光山色,后苍茫,岚笼碧空;平川洲渚,红树芦荻,渔舟唱晚,茅舍其中。齐烟九点,云气三重;湖水清碧,意境空明;此赵子昂慰周密思乡之大礼;乃乾隆爷心爱之物常伴寝宮。印出一代帝王,揿盖168枚,可谓空前绝后;画出名家之笔,至今728年,亦称旷古丹青。至若山下华阳宫之壁画,乃出宋元,映照明清,苍柏古木,名树老松,长伴一卷名山秀水暂栖台岛矣。

或曰,天下之山多矣,惜有山无水者多,有水无山者众,而有山有水蔚然而深秀者,且山涌春秋,诗出太白,画启宋元、朱印为帝王之章,题款为一代明君,五美合而集于一身者,非齐州华山而莫属矣!

(注:本文已获作者授权发布)