一部深刻记录中国农村变革的时代史诗

一部深刻记录中国农村变革的时代史诗

——读许如亮长篇小说《风吹麦浪》

作者:张锋

时间:上个世纪70年代初至90年代末;空间:黄海之滨射阳河畔;背景:中国经济社会文化的重大转折时期。《风吹麦浪》向人们讲述的,正是在这一特定历史时期、这个特别地方发生的这些特色故事。

在这个激情绽放、热情似火的七月,我结束了许如亮长篇小说《风吹麦浪》的阅读。手上,似乎依然有农田麦收时的袅袅余香;眼前,好像小说人物次第登场的鲜活画面;心中,犹如留下“30年河东、30年河西”巨大变化的历史镜头。

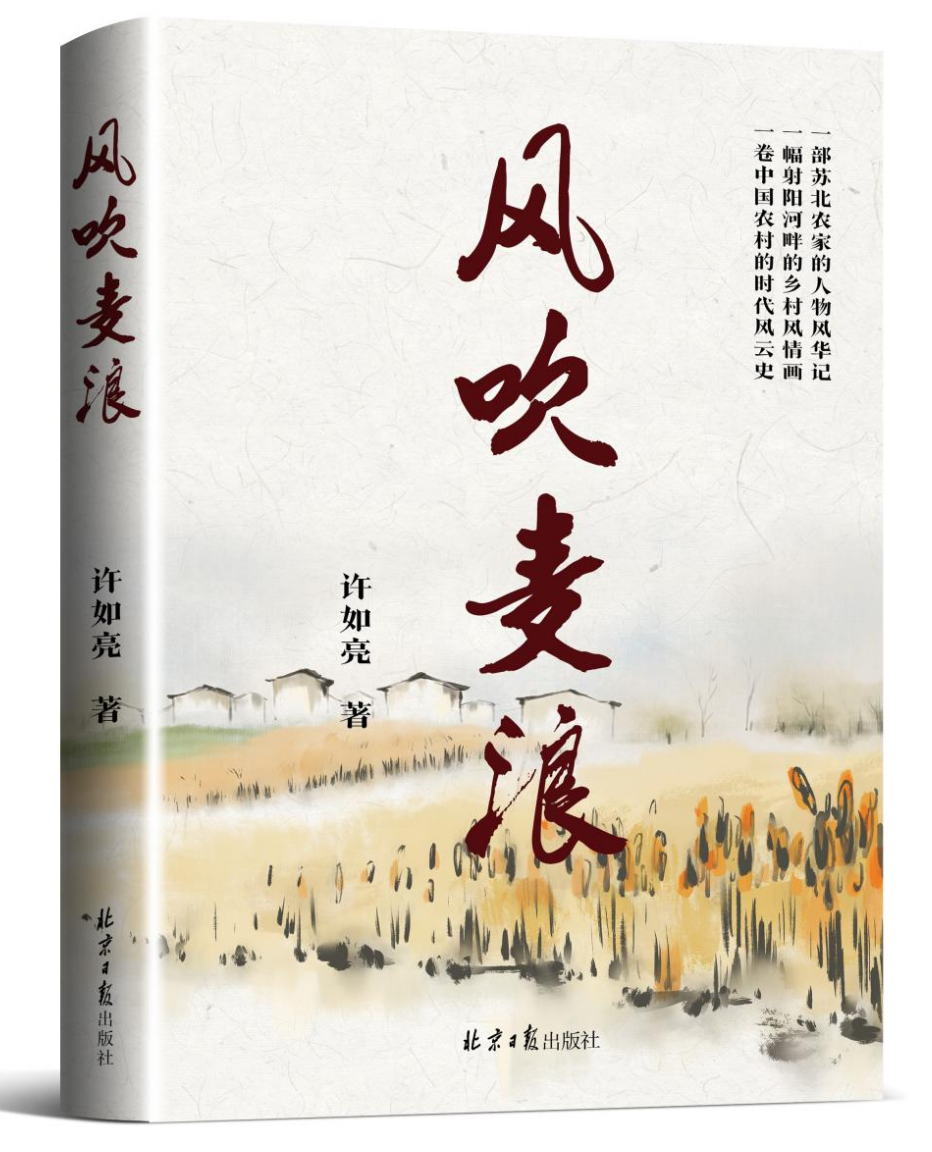

一部苏北农家的人物风华记,一幅射阳河畔的乡村风情画,一卷中国农村的时代风云史。这,便是《风吹麦浪》给我阅读后的第一印象和真切感受。

(一)

如同外科手术中的微创手术一样,对历史的大叙事,作者选择的是小中见大、管中窥豹的小切口。

这一故事从一个普通的农民家庭说起。它发生在射阳河畔的水塘乡芦苇荡村,那一方作者熟悉的人和事以及风和水。

这个家庭就是以农民常青树一家三代人的生活为主线,第一代以爷爷常青树为代表,老实巴交穷困潦倒一辈子;第二代以儿子常有礼为代表,与命运不断抗争只能混个肚儿圆;第三代以孙子常笑天为代表,担任村党支书乘着改革开放好时代带领群众过上了好日子。作者正是通过他们柴米油盐的生活变化和喜怒哀乐的百态人生,向读者生动、形象、真实地呈现了苏北射阳河沿岸乡村不同人群的生活场景和各自命运的重大变迁。

代表第一代农民的常青树,娶了个老婆叫伍月红。作者笔下开篇就介绍了这一对夫妇,他们俩首先是生娃高手,结婚后“伍月红一口气生了九个娃。”“七个男孩分别叫友正、友直、友善、友良、友明、友礼、友诚。两个千金分别叫友爱、友情。”当然,这老俩口子更是个地地道道的种田能手、持家选手、勤劳旗手。不说老头子如何能干,就是老婆子年轻时也是个厉害角色:“芦苇荡每年召开一次的群众表彰大会上,她总能登到主席台上,从公社领导手中领回一张生产能手或是优秀社员的奖状……。生产队里的集体劳动她一件都不落后,割麦子时她能把男子汉远远地抛在后面,栽秧时别人栽一行,她第二行已经结束了。”但就是这样的一大家子,在上个世纪六、七十年代,由于人多劳少,自然连年“超支”,一家人过着十分拮据的日子。住的是很有常氏特色的“丁头舍子”;穿的是老大穿三年,老二穿三年,缝缝补补老三还得穿三年;吃的也往往是“一大锅的糁子粥稀得照见人影子,或是煮了一大锅的山芋……尽管这样,只要锅盖一掀,哗啦就见底了。因为桌子周围挤满了肚皮早就贴后脊梁的娃娃们,就像是在喂食一群雏鸡,抓一把米撒下去,眨眼功夫就没了。”

对于这一特别勤劳肯干且非常能干的一家,要问到底是为什么走不出穷困?作者似乎用一处闲笔便一下子点明了问题所在。他家屋后无意中生长出的一棵不结果的梨树,被人发现了,立即被大队书记派人连根刨了。临走还不忘用手指头敲着常青树的脑袋说:“你这里装着可是资本主义的苗,要好好改造了。”这,实际上正是长期以来农民温饱问题无法解决的根本原因,也是中国农村当时普遍存在许多荒唐现象的标准答案。

代表第二代农民的常有礼,是常青树的小六子,从小因长着一张伶牙利齿的嘴,火花生产队没一个人说得过他,被人们直接称呼“常有理”,长大了成了这个生产队的队长。这个小队长的来历,很有当年历史的烙印。在那突出政治且政治压倒一切的年头,原队长邵广飞因一次正在墙上写标语时,一位社员来报告有两家人在打架,于是他撂下刷子就跑去调解,结果把个“艰苦奋斗”写成了“艰苦不斗”,被人举报到公社批斗,出来后就失踪了。于是大队领导就把已经是记工员且又能说会道的常友礼提了上来。这个友礼,不久便赶上了改革开放,在他手里,第一个赞成分田搞承包,第一个办起砖瓦厂,第一个消灭了“丁头舍子”,还与他的侄子常笑天一起,创造了芦苇荡村人的新生活。

代表第三代农民的常笑天,是生长于计划经济向市场经济开始过渡的一代农民,他的身份是乡团委书记兼村党支部书记。在他身上,让我们看到的是既有传统乡土作风、又有现代创业精神的一代新人。“或坐在村民们门前的田头上,或站在村民屋后的小河边,村民们乐意跟他掏心说话,无话不说,大到长什么东西增收赚钱,小到小两口赌气斗嘴,年老的拉着他的手像个长者交待小辈,年轻的也是毫无拘束地说着诉求,像个下属找领导汇报工作……”。为修好村级路、征收上交款、疏浚引水渠、开发养鱼塘、说服缠访人、培育养猪典型户、推广塑料大棚瓜等等,他可操碎了心费尽了力,磨破了嘴皮跑断了腿,终于使芦苇荡村从物质到精神都发生了重大的变化。

这,就是农民常氏一家人的命运;这,也是中国农民在一个特定历史时期命运的缩影。

“命运”两个字,自然有着不同层面的概念,有个人、家庭、地区、国家。常青树一家三代人的经历,让人读出一个时代的命运感和一个作家的使命感。

(二)

任何一个地区,都有自己的语言密码,文化基因,风土人情。《风吹麦浪》带给我们的,就是射阳河畔这一方乡土、这一块大地、这一群大众风俗民情的系列画卷。

那些都是曾经发生过、如今已不再或很难见到的历史镜头——

“埋胎盘”,这关乎生。乡下每一个孩子出生,都要按照老娘婆(接生婆)的交待,第一件事要把新生儿的胎盘埋入地下,而且一般要埋在来回人多的路口,说是踏的踩的人越多,标志着孩子将来越是好长,走得越远越有出息。

“毛米粥”,这是生男孩母亲的“特权”。一个女人生了男孩,必须要喝毛米粥,如果有糖还得加点糖。所谓毛米粥,其实就是用糯米煮成的粥。在过去重男轻女的传统语境里,其寓意大概就是生男孩日子会过得甜蜜,而且全家脸上有光。

“洗三朝”“过百露”,这是对新生儿的洗礼和庆贺。前者是指小孩生下来三天要请接生婆洗澡,洗者边洗边唱《洗澡谣》;后者则是于孩子生下来一百天时举办的“百日宴”,既表示客气和热闹,又表达亲情和人脉。

“正日(值日)”“扯妆(催妆)”“回门”“压床”“戳窗户”,这都是涉及婚礼的规程。所谓“正日”,就是结婚当日,而前一天呢叫“催妆”,后一天呢叫“回门”,催妆这一天,由男方带人将女方陪的嫁妆运到男方家,叫“发嫁妆”。“正日”头一天晚上由一个男童陪新郎官睡觉叫“压床”。“正日”当天新郎新娘要吃“糖、枣、圆”三道茶,寓意甜甜蜜蜜,早生贵子,团团圆圆。那一天,闹洞房后是戳窗户,戳时要说喜话,诸如“我是童男子,手拿红筷子;捣破窗户纸,看见新娘子;新郎搂新娘,明年养儿子。”“戳四角,养一桌;戳两边,养一千;戳中间,养一趟;戳得快,养得快,养个儿子做元帅;戳得凶,养得凶,明年养个小英雄。”

“封钉”,这是人死后棺葬的一个仪式。小说中的伍月红走了,由舅父主持“封钉”,用儿子们的几绺头发放入棺材的主钉眼内,待主钉打进钉眼里棺材便封死了,安葬后“供灵”到“六七”满时再“除灵”。

“搅筷子”,这是一种带有迷信色彩近似阴阳对话的活动。它把几双筷子扎成两把头顶头的直角形,然后由搅筷子的人用两手各执两端,一般由两个岁数大的女性操作,理由是男性火旺高,搅不起来,女性火旺低,两个人一边搅着一边询问祷告,大多是家中逝去的长辈或平辈魂灵附体,一番对话结束,该烧纸钱的烧纸钱,该还愿的去还愿。或许是精神得到了安慰,或许是个体免疫抗体的产生,反正有的小毛小病也真的好了起来。

上面这一类,是关于射阳河畔风俗民情的记录,《风吹麦浪》中还有关于一些打上这一地域烙印的俗语、熟语、谚语、歇后语的运用与书写,更是为作品增色许多。由于十分熟悉的缘故,作者往往信口道来。诸如“奶罩改裤头下降一级”“驴子下了个小兔子一代不如一代”“千里马拉犁大材小用”“风箱里老鼠两头受气”“屎壳螂掉面缸里黑白不分香臭不问”“和尚庙里借梳子摸错了门”等等,用在特定的场合特定的人物身上,让小说的叙事产生生动效果的同时,也为塑造人物个性提供了鲜明的辨识度。

每一位作家都有自己的叙事空间,也就是自己的生活圈子,自己熟悉的生活真实。应该说,许如亮笔下的乡土风情,正是来自射阳河畔自己亲眼看到、亲耳听到以及自己亲身经历的事实,在虚构与非虚构之间作了仿真性的讲述。这一手法,由于它具有地域故事唯一性的特征,既强化了小说表达的生活真实性,又提高了小说叙事的艺术感染力。

(三)

《风吹麦浪》的风,最值得关注的还是字里行间扑面而来的时代风云,即发生在这方大地上的世事迁徙、风起云涌的深刻变革,以及蕴含其中的人心嬗变。

从常青树一家、芦苇荡一村、水塘乡一地、射阳河一域,人们从“不争工分这个家怎么活得下去”,到农民“就像侍候自己的孩子一样侍候地里的麦子”;从地里头庄稼的丰收,到村里人“五颗星”的文明,无不标志着这里发生着的巨大变化——物质的日益丰盈和社会的不断进步。

小说中母亲的去世,是一个家庭变化的节点,也是一个时代变迁的拐点。从第九章开始,党的十一届三中全会像春风一样吹醒了大地,温暖着人心,接着人民公社体制结束了,“团结一致向前看,分田到户搞单干”的口号成为百姓大众的心声。打那之后,身边的小家和熟悉的乡村都在发生着变化,用常青树的话说:“世道变得太快了,以前连一只鸡都不让养,说是资本主义尾巴要割掉,现在不要说养鸡了,就是养猪也没人管你,村里和乡里不停地在广播上讲要大家各显神通,勤劳致富。各显什么神通呢?就是什么挣钱就做什么,村里有人挖塘养鱼了,又有人栽桑养蚕了。”这实实在在的一席话,既说出了当时放开搞活的实际情况,又道出了乡村经济社会得以快速发展的原因所在。熟悉农村的人们还都记得,中央文件中的“可以、可以、也可以”的规定,等于是个放手让农民发财致富的“发令枪”,从此,人们以各自的姿态、形态、状态在致富路上奔跑。后来的成果也表明,这里说一千道一万,概括起来就是三个字:“自由度”。为农村、农业、农民插上腾飞翅膀的,就是给了他们充分的“创业、创造、创新”的自由。说得直白点,农民有了自由度,家家走上致富路。

当然,改革开放后的乡村,给底层的社会治理也带来了新的问题、难题和课题,基层的党政组织也迎来了新的碰撞、挑战和考验。那时农村普通流传的顺口溜足以说明了这一现象:一是“两上交”(催粮款),二是“挖大锹”(上河工),三是“带小刀”(计划生育),四是“防上告”(缠访户)。面对这些“老大难”,作者没有半点回避,反而凭借自己的生活底气和经验积累,不仅情节叙述引人入胜,而且细节也描绘得活灵活现。小说中专门写了几个“刺头”转化的典型,很是意味深长。有的是“磨”破嘴皮,有的用利益调整,有的以真情打动,有的则靠群众自治,从而把矛盾化解于萌芽时,纠纷调解在家门口。比如那三天两头吵闹打架、成了村部常客的三军子两口子,村里调解了若干次无果。后来党支书常笑天利用串门时间,与他俩拉家常,用“慢火”炖,“温水”泡,“暖话”解,终于让两口子和好如初。又比如那爱占便宜的施七,从来就是一个难缠的主儿,村里一块原来没人问的野生水面要外包养鱼,他却跳出来说是他家祖传的水塘,不准承包户进场。结果经过常支书的软磨硬泡,既讲道理又析利害,还作了某些妥协,才得以顺利施工。还比如那县乡知名的缠访户刺猬和养鸭户王五,最终是通过“一事一议”制度性的村规民约,才逼出个群众自治的好方法。通过这些有声有色、有滋有味的故事,让常笑天这个村支书的形象有血有肉,更加丰满。

关于基层治理,熟悉农村的同志都知道,必须走法治、德治、自治“三治”融合之路。因为法治的功能是一把钥匙开多把锁,如等距离的一杯水,必须持平;德治是多把钥匙开一把锁,似零距离的一壶酒,得有温度;自治是一把钥匙开一把锁,像近距离的一碗汤,重在传递。《风吹麦浪》的作者不仅生长在乡村,而且一直从事农村工作,从村干部做到乡党委副书记,他了解、理解基层,知晓、熟悉乡亲,所以身边的鲜活故事可以随手拈来,笔下的人物形象自然栩栩如生。尤其是于这些众多的人和事中,向读者传递出一个基本的真理:你把百姓放在心上,百姓也会把你放在心上。

记得有位作家说过,作家介入生活的方式有三种:侵入、浸入、进入。我以为浸入是最佳的一种。正因为是浸入,其作品才会是自己的味道,自己的腔调。许如亮的《风吹麦浪》,正是这样的一种介入和追求。

作者简介:张锋,男,射阳县人;江苏省作家协会会员,中国散文学会、中国楹联学会会员;著有《长短集》《经纬集》《张锋诗草》《蓝天下的绿荫》《秋天有点甜》《思考者》《五色土》《北纬33度》《零的突破》《镇村古韵》《独爱那份蓝》《鹤影乡居》《湿地之色》等作品集。

(注:本文已获作者授权发布)