以文学形式再现贵州儿女抗日壮歌

以文学形式再现贵州儿女抗日壮歌

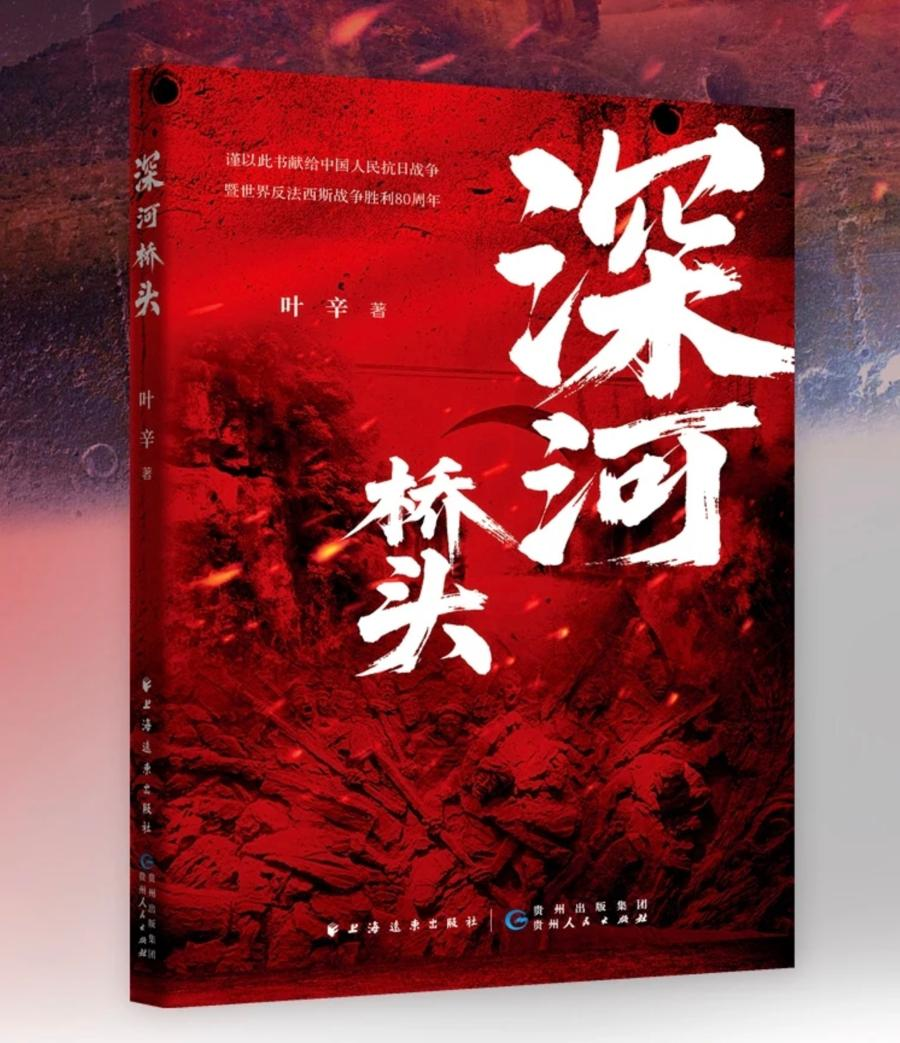

——读叶辛中篇小说《深河桥头》

作者:王华

当读完知名作家叶辛中篇小说《深河桥头》,我仿佛被带入了那个战火纷飞的年代,与书中的人物一同经历了那段艰难而光辉的岁月。小说以贵州独山深河桥抗战历史为背景,用艺术创作真实地再现了那段不能忘记的历史。

叶辛是一位创作成绩斐然、在全国都有一定影响的作家,早年在贵州插队落户,对贵州有着深厚感情。他的成名作《蹉跎岁月》就是在贵州当知青期间以贵州题材创作的一部长篇,而今年由贵州人民出版社出版的《深河桥头》是他又一部贵州题材新作,且是一部贵州抗战题材小说。1944年,抗日战争还在进行中,日寇为打进贵州进攻重庆,重兵压进。但气势汹汹的日寇,却在独山铩羽而归,因为跨越天堑的大深河桥被炸了——这一壮举正是当地军民携手完成的。贵州当地布依族、水族的老百姓拿起刀枪、梭镖,英勇杀敌保卫家园,谱写了一曲英雄壮歌。贵州的深河桥是侵华日军走向失败的历史见证,国人不光要知道卢沟桥,还应该知道深河桥。这部小说正是聚焦于贵州少数民族深河桥抗战这段鲜为人知的历史,以布依族农民勒普的视角展开,生动地塑造了一批有血有肉的抗日群像,进而刻画出平凡中的非凡英雄形象,从而艺术地再现了布依族、水族民众自发抗击日寇的壮烈史诗。

这部小说情节跌宕起伏,扣人心弦。特别是作家深谙人物塑造对作品的重要性,在对主人公勒普的塑造上下足了功夫。布依族汉子勒普,汉语名叫罗智勇,是个农民,寨邻相亲叫他“乖甲习”(乖甲习是憨厚的布依话发音),他勤劳勇敢,带点憨厚,以致于被两个扮成国军的日本军事特务哄骗,为其带路到深河桥。当他知晓真相后,有胆有谋用猎枪将他们击毙。随着故事情节在矛盾冲突中的不断展开,一个“有缺点的英雄”、一个有鲜明个性的布依族汉子形象立体呈现在读者面前。小说还刻画了布依族姑娘发妹的善良,发菊的细心、机灵等,人物形象鲜活生动。发菊通过观察两个“国军”的眼神和言行举止,怀疑是穿着国军衣服的日本兵,虽然有个日本兵是个“中国通”,但还是被细心的发菊发现了,她并未声张,而是等他们走远了才告诉姐夫勒普,后来确认她的判断后,她冒着生命危险把两个好色的日本兵引出来击毙,为真正的国军炸桥阻止日军通过赢得时间,但她却被日本兵残酷杀害。小说还刻画了日军联队长海福三千雄的狂妄,日军特务藤木的阴险狡诈和田仓的好色、残忍形象,用艺术形式真实再现日寇的残暴,让读者仿佛亲临现场,感受贵州儿女在战火中的坚强与无畏。此外,文中诸如“乖甲习”“仲家”“不断回头望妹子,多望几眼心才甘”等贵州民族地区方言俚语和山歌的信手拈来,也增添了小说的民族特色。

艺术来源于生活,创作以人民为中心。为写好《深河桥头》这部小说,叶辛做了很久的功课,他历经大量阅读,查阅县志、州志,实地采访抗战老兵,深入挖掘深河桥抗战历史事实。正是他仔细搜寻出当年那段抗战细节,又融入自己独到和深入的思考,才将那段被湮没在岁月的尘埃之中的历史用文学形式生动地表现出来。此外,这部作品还附有根据小说改编的电影文学剧本,以镜头语言再现深河桥保卫战的场景,让故事细节更具冲击力。叶辛曾说:“文学要有对时代和人生深刻的体验思考。”这是他对文学创作理念的阐释。毫无疑问,《深河桥头》是一部用心的作品,一部充满思考的作品,它填补了贵州少数民族抗战这一题材小说的一个空白。

作者简介:王华,系贵州省作家协会会员、贵州省文艺评论家协会会员、六盘水市文艺评论家协会副主席、钟山区文艺评论家协会主席,主要研究方向:中国现当代文学与贵州当代文学。在《中国作家网》《学习强国》《贵州文艺界》《贵州文艺评论》《贵州作家》《贵州日报》《贵州民族报》《贵州政协报》《云南政协报》等刊发文学评论20余篇,著有文学评论集《直言集》(待出版)。

(注:本文已获作者授权发布)