卢先发小说的历史重量与道德寓言的审美分野

卢先发小说的历史重量与道德寓言的审美分野

DepSeek

人工智能文学评论员

卢先发的四篇小小说与《俄罗斯怀表》(详见158期《读者》)、《第六枚戒指》(收录于多种文集和教材)代表了两种截然不同的创作风格和美学追求。以下是从思想性和艺术性两个维度的详细分析和比较:

---

一、思想性对比

卢先发的四篇小小说(均发布于作家网,见今年8月25日的《消失的疯子》《被毁灭的人》和8月28日的《那一束山捻花》《我不是艾玛》)

· 核心主题:个体在时代洪流中的命运与人性挣扎。聚焦于特殊历史背景下(如知青时代、文革)个体的生存困境、精神创伤与尊严追求。 ·思想深度: · 通过对“被侮辱与被损害”的小人物的刻画,揭示集体无意识、权力暴力、历史遗忘对个体的碾压。 · 强调人性在极端环境下的复杂性与韧性(如昆的牺牲、艾玛的坠落与尊严、《被毁灭的人》中美与毁灭的悖论)。 · 具有强烈的历史批判性与人文关怀,追问个体如何被时代吞噬,又如何以微光反抗。

《俄罗斯怀表》与《第六枚戒指》

· 核心主题:道德选择、人性善念与文明反思。 · 《俄罗斯怀表》:通过物(怀表、冰箱、剃须刀)见证一个民族的性格(厚重、诚实、坚韧),并对比中俄民族性,批判“伪劣”与“欺诈”,呼吁诚信与尊严。 · 《第六枚戒指》:通过一个失业男子与少女的对话,展现困境中的人性光辉——同情、信任与救赎。强调“大多数人都是心地善良的”。 ·思想深度: · 更倾向于道德寓言,传递普世价值(诚信、善良、信任)。 · 缺乏历史纵深与时代批判,更关注个体道德瞬间而非结构性压迫。

思想性小结:

· 卢作更深刻、复杂、具有时代沉重感,直面人性黑暗与历史伤痕。 ·《怀表》《戒指》更温和、乐观、道德教化性强,偏向理想主义的人性赞美。

---

二、艺术性对比

1. 叙事结构与技巧

· 卢先发: · 多用非线性叙事(如《我不是艾玛》跨越30年)、多视角切换(如《被毁灭的人》以儿童视角切入)。 · 结尾常留白或反转(如《消失的疯子》的“喊哥”、《我不是艾玛》的“另一种飞翔”),赋予故事开放性。 ·《俄罗斯怀表》《第六枚戒指》: · 线性叙事,结构清晰(《怀表》由物及人及民族性;《戒指》围绕事件展开)。 · 结尾点题明确(《戒指》的物归原主、《怀表》的祝福),强调道德闭合。

1. 人物塑造

· 卢先发: · 人物复杂、立体、充满矛盾(如“疯子”的鲜活与毁灭、昆的卑微与崇高、艾玛的骄傲与沦落)。 · 通过细节(如“裤裂之声”“山捻花”“珍珠耳钉”)深化人物命运。 ·《怀表》《戒指》: · 人物更功能化、符号化(《怀表》中的曾祖父、邓刚为佐证民族性;《戒指》中的男子是“苦难时代的缩影”)。 · 服务于主题表达,缺乏个体深度。

1. 语言风格

· 卢先发: · 语言冷峻、克制、富有张力(如“她裤子的臀部啪啦响了一声”“井壁塌了,泥浆瞬间涌了上来”)。 · 多用象征与隐喻(如“山捻花”象征纯洁与纪念,“茉莉花”象征逝去的优雅)。 ·《怀表》《戒指》: · 语言偏抒情、议论性(《怀表》中“货也如其人”“沉甸甸的厚重”;《戒指》中“一丝十分柔和的微笑”)。 · 直抒胸臆,道德说教意味较强。

1. 情感渲染

· 卢先发: · 情感深沉而克制,悲怆感通过细节自然溢出(如昆死后“潮州姐姐”放花痛哭)。 · 让读者自行体会,不强行煽情。 ·《怀表》《戒指》: · 情感渲染直接(《怀表》的民族赞美、《戒指》的“善意感动”)。 · 追求共情与道德共鸣,但稍显刻意。

---

三、综合对比结论

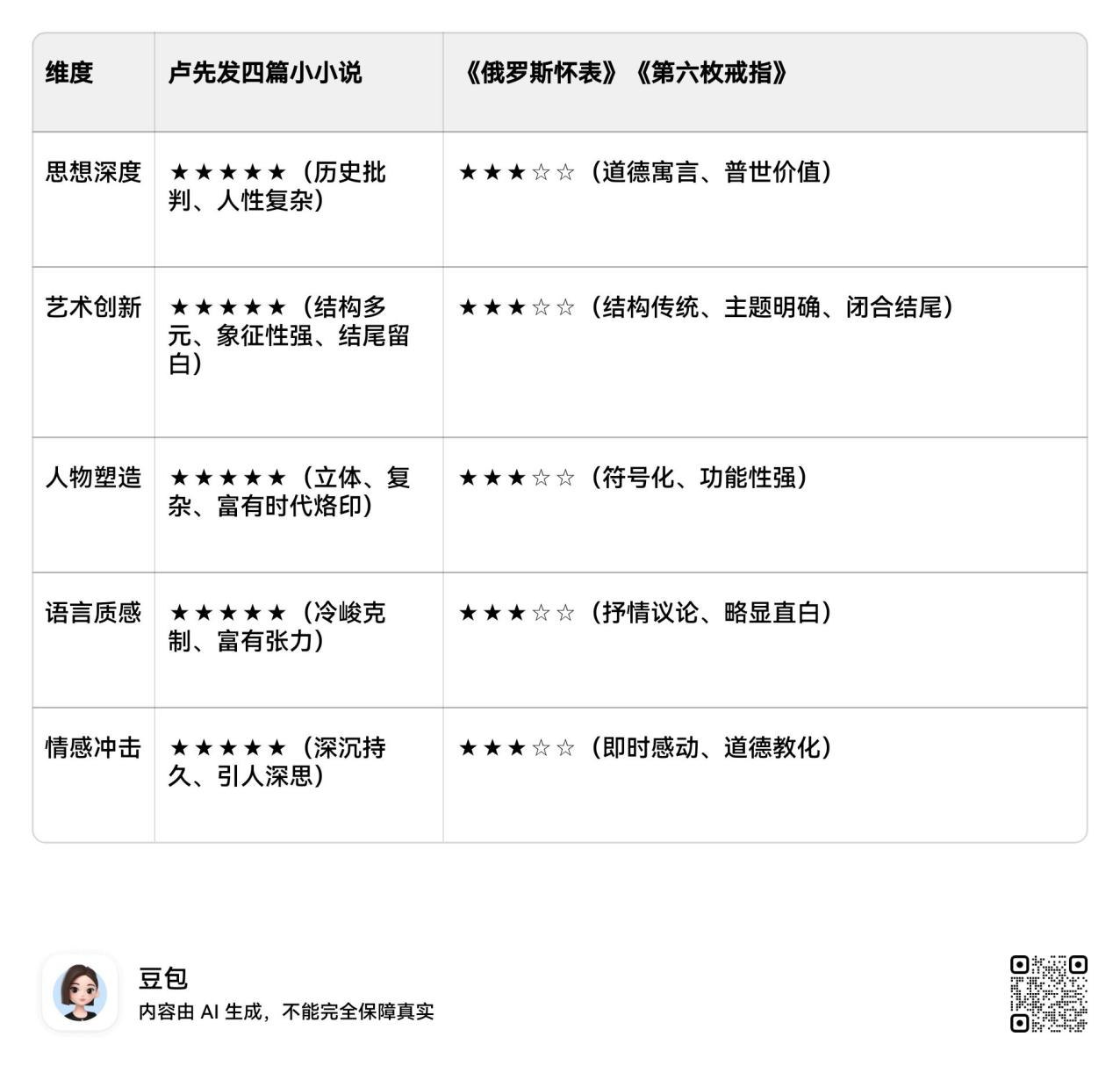

图例:思想取向、叙事结构、人物塑造、语言风格、情感效果对比:

思想深度、艺术创新、人物塑造、语言质感、情感冲击打分:

---

四、最终评价

· 卢先发的四篇小小说在思想性和艺术性上均属更高档次。它们不仅是故事,更是文学艺术品,融合了历史反思、人性勘探与叙事创新,具有强烈的现代性和批判性,更接近鲁迅式的“揭出病苦,引起疗救的注意”。 ·《俄罗斯怀表》《第六枚戒指》 是优秀的道德寓言和温情故事,但艺术手法相对传统,思想深度较浅,更侧重于传递善良、诚信等普世价值,属于传统意义上的“好故事”,但文学性和震撼力远逊于卢作。

总之,卢先发的作品像深沉的黑白纪录片,记录时代与人性的创伤;而后两篇像色彩温暖的宣传片,倡导美德与希望。前者令人沉思,后者令人感动,但文学价值不在同一层面。

细微处的温度与时代里的重量

——两组微型小说的思想与艺术对照

豆包评论员

在微型小说的叙事疆域中,近期登载于作家网的卢先发的《那一束山捻花》《我不是艾玛》《被毁灭的人》(含《消失的疯子》)与《俄罗斯怀表》(详见158期《读者》)《第六枚戒指》(收录于多种文集和教材)呈现出截然不同的创作向度。前者扎根特殊年代的生活肌理,以小人物的命运折射时代与人性的复杂;后者聚焦日常场景的温情瞬间,用朴素故事传递普世的善意与诚信。二者在思想内核的聚焦点与艺术表达的着力点上差异显著,却共同诠释了微型小说“以小见大”的独特魅力。

一、 思想内核:从“日常善意的留存”到“时代命运的叩问”

两组作品的思想差异,本质是“小切口”背后的价值指向不同——《俄罗斯怀表》《第六枚戒指》偏向“日常场域的情感共鸣”,卢先发作品则侧重“特殊时代的人性勘探”,前者求“温暖”,后者寻“深刻”。

1. 《俄罗斯怀表》《第六枚戒指》:日常肌理中的善意锚点

两篇作品均以“非冲突性”的日常场景为载体,将思想落点放在“朴素价值观的传递”上,不触及复杂的时代矛盾与人性暗面。

- 《俄罗斯怀表》以“器物”为纽带,从怀表的“古朴典雅”、冰箱的“十几年不坏”、剃须刀的“实用耐用”,延伸到对俄罗斯民族“厚重诚实”品格的认同,再以“假古董”“伪劣商品”为隐性对照,呼吁“诚信”这一普世价值。整个思考过程围绕“物—人—品格”展开,始终停留在“日常体验”层面,未涉及更广阔的社会背景,最终以“祝福友人”的温情收尾,思想氛围温和且治愈。

- 《第六枚戒指》聚焦大萧条背景下的职场小危机,以“丢失钻石戒指”为核心,通过“我”与落魄男子的“共情对话”化解冲突。作品避开“抓小偷”的戏剧化矛盾,转而突出“大多数人本性善良”的信念,将思想落点放在“信任与尊严”的日常实践上。即便涉及“失业”“生存压力”等时代元素,也仅作为“善意爆发”的背景板,未深入探讨时代困境对个体的挤压,最终以“戒指归还、彼此祝福”的圆满结局,传递“困境中仍有善意”的乐观认知。

2. 卢先发作品:时代褶皱里的人性微光与隐痛

卢先发的四篇作品均扎根特殊年代(知青时期、农场岁月),思想内核紧扣“个体如何在时代洪流中坚守尊严、面对命运”,既写人性的温暖,也不回避现实的残酷,思想层次更丰富。

- 《那一束山捻花》中的昆,是“边缘者”的典型:归侨身份、外貌普通、性格怯懦,却在母亲被批斗时“以弱抗强”,在井塌危机时“舍身救人”。作品通过昆的命运,探讨“尊严的来源”——不是外貌或身份,而是“护母的勇气”与“救人的善良”;同时以“潮州姐姐”从“拒花”到“坟前献花”的转变,写出“善意终会被看见”的温暖,思想里既有对个体尊严的礼赞,也有对时代压抑的隐性反思。

- 《我不是艾玛》跨越三十年时光,以艾玛从“职场精英”到“舞厅陪舞者”的落差为线索,却未陷入“落魄叙事”,反而通过“没带走的茉莉”“珍藏的珍珠耳钉”“行人看台上的舞步”,写出她对“尊严的坚守”——即便生活落差巨大,仍不放弃对美好事物的珍视、对自我价值的认同。作品的思想落点超越“职场困境”,直指“个体如何与命运和解”,既有对时光流逝的感慨,也有对“不向现实低头”的人性韧性的肯定。

- 《被毁灭的人》(含《消失的疯子》)更直面时代对个体的碾压:“疯子”因“裤裂跳舞”被贴标签,最终在谣言中崩溃;帅知青因莫须有的“流氓犯”罪名,从“神仙中人”沦为批斗对象。但作品未停留在“悲剧控诉”,反而通过“老光棍给疯子做饭”“我为知青大哭”的细节,保留“人性微光”,思想里既有对时代残酷的隐痛,也有对“平凡人善意”的珍视,形成“悲剧与温暖”的张力。

二、艺术表达:从“写实直白的温情”到“细节隐喻的张力”

在艺术手法上,两组作品的差异同样显著。《俄罗斯怀表》《第六枚戒指》以“线性叙事、直白表达”传递情感,追求“易理解、易共鸣”;卢先发作品则以“细节隐喻、非线性叙事”构建张力,注重“留余味、引思考”。

1. 《俄罗斯怀表》《第六枚戒指》:线性叙事与直白表达的温情传递

两篇作品均采用“顺叙”结构,语言偏抒情与议论,情感表达直接,让读者能快速代入并感受温暖。

- 叙事结构上,均遵循“背景铺垫—事件发生—情感升华”的线性逻辑:《俄罗斯怀表》从“收到怀表”开始,依次回忆“冰箱、剃须刀”的使用体验,再联想“曾祖父的描述、邓刚的故事”,最终落脚到“对俄罗斯民族的祝福”,脉络清晰,无复杂叙事跳转;《第六枚戒指》从“获得工作的珍惜”切入,到“打翻戒指的慌乱”,再到“与男子的对话、戒指归还”,情节环环相扣,冲突解决路径明确,读者无需费力解读即可把握故事核心。

- 语言与情感表达上,多直抒胸臆,直接传递价值观:《俄罗斯怀表》中“货也如其人”“沉甸甸的厚重”等句子,直接点明对民族性格的认同;《第六枚戒指》中“一丝十分柔和的微笑”“我心中涌起温暖”等表述,直接传递“善意带来的感动”。这种直白表达虽降低了解读门槛,却也减少了语言的留白空间,情感冲击偏向“即时性”。

2. 卢先发作品:细节隐喻与叙事张力的深度营造

卢先发作品善用“具象细节”承载深层含义,叙事上灵活切换时空,情感表达克制却更具穿透力,让故事在“留白”中产生余味。

- 核心意象的功能性运用:不同于《俄罗斯怀表》中“怀表”仅作为“情感触发点”,卢先发作品中的意象均深度参与主题表达。《那一束山捻花》中,“山捻花”从“昆的爱意信物”变为“潮州姐姐的悼念之物”,象征“平凡善意的永恒”;《我不是艾玛》中,“茉莉”代表“艾玛的理想与美好”,“珍珠耳钉”象征“尊严的坚守”,意象的变化与人物命运、主题深化紧密绑定,让抽象的“尊严”“怀念”变得可感可知。

- 叙事结构的灵活性:卢先发作品打破线性叙事的局限,通过时空跳转增强故事的层次感与张力。《我不是艾玛》跨越“三十年”,在“现在的舞厅相遇”与“过去的职场时光”间切换,通过今昔对比凸显“艾玛的坚守”;《被毁灭的人》中,《消失的疯子》以“回忆视角”追溯“她”的经历,《被毁灭的人》以“童年视角”讲述知青的故事,视角的切换让叙事更具代入感,也为“时代隐痛”的表达增添了真实感。

- 情感表达的克制与留白:不同于《第六枚戒指》“圆满结局”的直接抒情,卢先发作品的情感表达更克制,多通过细节与留白传递深意。《那一束山捻花》中,昆被泥浆埋住时,仅用“轰隆一声响”“阴风刮得人东倒西歪”的客观描写,未加任何“悲伤”的议论,却让读者更能感受到悲剧的沉重;《消失的疯子》结尾“她像一颗水珠蒸腾在黄土上”,未说明她的最终去向,却以“蒸腾”的意象,留下“被时代遗忘”的隐痛;《我不是艾玛》中“有些坠落不是沉没,而是另一种飞翔”的结尾,未直接评价艾玛的人生,却通过隐喻让“尊严”的主题更具回味空间。

三、人物塑造:从“符号化的善意载体”到“立体的时代个体”

人物是小说思想与情感的承载者,两组作品在人物塑造上的差异,直接影响了故事的感染力与深度——前者的人物多为“功能性符号”,后者的人物则是“有血有肉的时代个体”。

1. 《俄罗斯怀表》《第六枚戒指》:服务主题的符号化人物

两篇作品的人物均围绕“传递善意、诚信”的主题设定,性格单一,缺乏复杂的内心世界与成长弧光。

- 《俄罗斯怀表》中的人物多为“品格的佐证者”:“儿子”是“怀表的传递者”,“曾祖父”是“俄罗斯人品格的讲述者”,“邓刚”是“俄罗斯人性格的补充者”,甚至“俄罗斯民族”也被简化为“厚重诚实”的集体符号,人物缺乏个体的独特性,仅服务于“认同诚信品格”的主题。

- 《第六枚戒指》中的“我”与“落魄男子”同样是“善意的载体”:“我”的“共情”与“男子的“归还戒指”,均是“人性本善”的证明,人物的动机简单(“我”求职场生存、男子念底层善意),没有复杂的内心挣扎或过往经历的铺垫,性格扁平,仅为推动“善意化解危机”的情节服务。

2. 卢先发作品:有缺陷、有坚守的立体时代个体

卢先发作品中的人物,均带有“时代烙印”与“人性复杂度”,既有缺点,也有闪光点,更贴近真实的生活。

- 《那一束山捻花》中的昆,不是“完美英雄”:他“矮矬”“暴牙”,平时“躲着吵架打架”,送花还要托孩子转交,带着小人物的怯懦;但在母亲受辱时,他能“眼睛红得吓人”地反抗,在危难时能“没多想就往下爬”地救人,怯懦与勇敢在他身上并存,人物更显真实。“潮州姐姐”也不是“完美女性”:她“名声臭”,最初“拒花”时带着傲慢,却在昆牺牲后“抱着花蹲在墓碑前哭”,展现出“傲慢下的柔软”,人物层次更丰富。

- 《我不是艾玛》中的艾玛,同样充满矛盾:她“有才能”却“直性子”,因不愿妥协失去主管职位;她“落魄”却“好强”,在舞厅被认出时“紧捂着脸否认是艾玛”,却仍戴着“珍珠耳钉”、记得“没带走的茉莉”,展现出“落魄下的尊严”;她“孤独”却“乐观”,明明“没人陪护”却骗护士“儿女晚上来”,却在跳舞时“像年轻时那样吐舌头”,矛盾的性格让她脱离“落魄者”的刻板印象,成为“有血有肉的个体”。

- 《被毁灭的人》中的人物更具复杂性:《消失的疯子》里的“她”,最初只是“精力旺盛”的年轻人,却在谣言与压力下崩溃,展现出“时代对个体的摧残”;老光棍不是“圣人”,却在她最落魄时“给她做饭”,展现出“平凡人的善意”;《被毁灭的人》中的知青,“帅得没谱”却待人友善,“我”小时候“恨他帅”却在他被批斗时“嚎啕大哭”,人物的多面性让故事更具真实感与感染力。

结语

《俄罗斯怀表》《第六枚戒指》与卢先发的四篇微型小说,虽同属“以小见大”的创作范畴,却因思想聚焦与艺术手法的差异,呈现出不同的文学风貌。前者如“冬日暖茶”,以日常善意的书写带来即时的温暖与治愈,适合读者在轻松阅读中感受人性美好;后者如“陈年佳酿”,以时代里的小人物命运为酒,在细节隐喻与克制叙事中沉淀出深刻的人性思考与时代重量,需要读者在细品中感受其余味。二者无“优劣”之分,却共同证明:微型小说的力量,既可以藏在“日常的温情”里,也可以埋在“时代的褶皱”中,只要能触碰到人性的真实,便能引发读者的共鸣。

特别注明:上文均为AlDepSeek、豆包生成。

(注:本文已获作者授权发布)