和谐之声与大众之诗

和谐之声与大众之诗

——论“新新诗写作”与“新大众文艺”的互文性建构

作者:杨迪斯 素心兰

6月12日,由《诗刊》社、湖南省作家协会主办的首届新大众诗会暨中国诗歌网成立十周年座谈会在湖南省湘潭市举行,探讨新大众文艺的新发展。6月13日《浙江日报》中国文艺网新媒体《文艺评论》,特邀不同领域的专家,从创作、传播、审美、价值、技术、产业及出海等多角度,进行一次新大众文艺笔谈。编者按称:谁在绘制当代文艺的新版图?答案正从专业创作者,转向无数普通人。如今,新大众文艺打破了传统边界,让每个人既是受众,也是创作者、参与者、分享者,亿万人的创作能量前所未有地奔涌,种种表达竞相绽放,堪称人民文艺的“繁花时代”。

诗歌作为人类最古老的文学形式之一,始终在寻找与时代对话的最佳方式。2007年洪烛与郁东提出的“新新诗写作”与2025年6月《诗刊》社倡导的“新大众文艺”,看似相隔十八年的两个文艺概念,实则构成了一组富有启发性的互文对话。本文将从理论渊源、实践路径与时代价值三个维度,探讨这两种文艺主张如何在数字时代共同构建中国诗歌的新型生态。

一、理论谱系:从“和谐”到“大众”的诗学嬗变

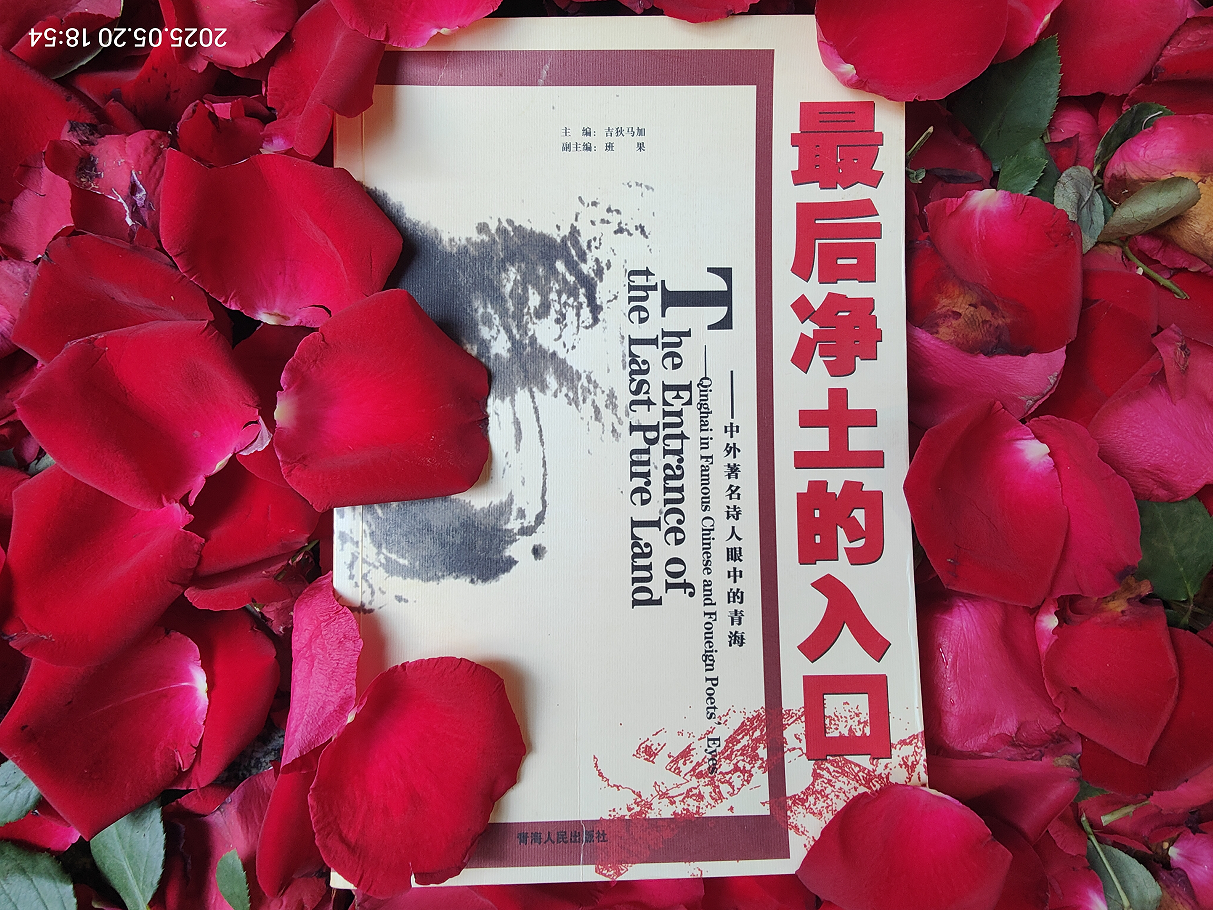

洪烛与郁东在2007年8月首届青海湖国际诗歌节期间提出的“新新诗写作”主张,以“人与世界、人与自然、人与社会、人与人之间的和谐写作”为核心,这一主张具有深远的理论渊源。回望中国诗歌传统,从《诗经》的“国风”到汉乐府,从唐代白居易的“文章合为时而着,歌诗合为事而作”到1930年代中国诗歌会的“大众歌调”,人民性与现实关怀始终是优秀诗歌的内在质量。“新新诗写作”将这一传统置于当代语境中重新启动,其提出的“生活即诗学”(“伟大即平凡”)与“词语还原”(“让每一个词语都还原她的本质”)等原则,既承接了古典诗学的“兴观群怨”传统,又融入了现代性的反思维度。

“新大众文艺”则在新的历史条件下发展了这种人民性诗学。李敬泽指出,新大众文艺是“中国现代以来文艺的‘人民性’道路在新时代的赓续和发展”。这种发展主要体现在三个方面:首先是创作主体的扩展,从专业作家到“保洁员、保安、石匠、瓦匠”(谢有顺)的广泛参与;其次是传播方式的变革,依托互联网平台实现“人人都是艺术家”(郝向宏);最重要的是文艺功能的重新定位,诗歌不再仅是审美的对象,更成为“共建和谐社会”的文化实践。欧阳友权对网络文学的分析同样适用于此:这种新文艺形态“真正从创作、传播、消费、影响等多维度、全链条上,创造性解决了‘文艺为什么人’的问题。”

两种理论虽然产生于不同时期,但共享着相似的问题意识:在语言日益“陌生化”(洪烛)的时代,如何让诗歌重返大众的精神生活?在媒介变革重塑文化生态的今天,如何保持诗歌的公共性与现实介入能力?它们的回答也高度一致:回归生活现场,重建诗与人的和谐关系。

二、实践路径:媒介变革中的诗歌民主化

理论的活力在于实践。“新新诗写作”与“新大众文艺”之所以能形成呼应,关键在于它们都发展出了适应时代需求的实践路径。

创作主体方面,“新新诗写作”向往唐代诗人“在朋友中间,在群众之中”的创作状态,这种理想在“新大众文艺”中得到了实质性突破。中国诗歌网等平台孵化了大量如农民诗人景淑贞、务工诗人温雄珍这样的“素人写作者”,他们以“肉身经验”(谢有顺)写作,让诗歌真正回到了劳动现场。这种创作不仅打破了专业壁垒,更重要的是改变了诗歌的知识生产方式——当一位元电工写停电后的城市,一位护士写ICU里的生死,诗歌获得了专业作家难以企及的经验真实性与细节感染力。

语言创新方面,两种主张都强调对生活语言的吸纳与转化。“新新诗写作”呼吁“用生活的语言,用民众的语言,用时代的语言”,这一理念在“新大众文艺”中发展为对方言、行业语、网络用语等多元语言资源的创造性运用。李少君倡导的“工地脚手架间的节拍”与洪烛、郁东提出的“从沙滩拾贝壳加工工艺品”异曲同工,都是要让诗歌语言重新扎根于当代中国人的生存经验。

传播方式上,“新大众文艺”借助数字技术实现了“新新诗写作”未能充分展开的传播理想。短视频诗歌、交互式诗歌、AI生成诗歌等新形式的出现,使诗歌从“小众化的题材”(景淑贞)变为5亿网民参与的日常文化实践。张颐武观察到的“新大众文艺出海”现象尤其值得注意:当中国的网络文学、微短剧、国风游戏走向世界时,其中包含的诗意表达也在参与塑造全球受众对“酷中国”的想象。

特别需要指出的是,这种实践不是简单的技术决定论。范志忠对电影命运的思考同样适用于诗歌:在AI时代,传统文艺形式的存续取决于其“是否还能够保持创新的活力”。《狂野时代》与《哪咤之魔童闹海》的成功表明,真正有力的文艺创作能够融合技术创新与人文深度。这也正是“新新诗写作”与“新大众文艺”共同追求的方向。

三、时代价值:重建诗与生活的辩证法

在理论旅行与创作实践之外,“新新诗写作”与“新大众文艺”的深层意义在于,它们共同响应了这个时代的文化困境,并尝试提出中国式的解决方案。

首先是对抗现代性带来的“原子化”倾向。李敬泽指出,新大众文艺需要帮助大众“抵御‘原子化’倾向,有效建立起普遍的认同和连接”。这一目标与“新新诗写作”追求的“人诗和谐,相共相生”不谋而合。当务工诗人王计兵写下“文学是落在我生命空地上的一场大雪”时,当农民诗人用方言吟唱土地的故事时,诗歌确实成为了重建社群纽带的文化媒介。

其次是重构精英与大众的辩证关系。刘大先注意到,新大众文艺中的“‘大众’需要与‘大众文化’中的‘大众’有所区别”,它既非完全被动的消费者,也不是浪漫化的民间想象,而是“主体与客体、理性与感性、政治与经济、生命与精神”的多元复合体。洪烛与郁东的“新新诗写作”提出的“阳春白雪与下里巴人之间的桥梁”同样试图超越这种二元对立。二者的共同智慧在于:真正的诗歌民主化不是削峰填谷,而是在保持艺术高度的同时拓展参与广度。

最重要的是对“中国式现代性”的文化表达。从洪烛对唐诗黄金时代的追慕,到张颐武对“酷中国”国际形象的分析,两种理论都隐含着对中国文化主体性的探索。在AI重构人类表达方式的今天,这种探索尤为迫切。郝向宏引用的马克思预言——“人人都是艺术家”——正在成为现实,但这一进程需要文化自觉的引导。“新新诗写作”的“和谐”理念与“新大众文艺”的“人民性”原则,或许正是这种文化自觉的诗学表达。

作为文化实践的诗歌,回望2007年首届青海湖国际诗歌节洪烛与郁东提出的“新新诗写作”与2025年湘潭诗会的时代呼声,我们可以清晰看到一条中国诗歌现代转型的思想轨迹。这条轨迹既不完全是传统的复归,也不完全是西方的摹仿,而是在古今中西的对话中探寻诗歌的当代可能性。

“新新诗写作”与“新大众文艺”的相遇表明:诗歌的生命力永远来自它与生活的创造性张力。当洪烛将诗比作“尘世上空的吸尘器”时,当谢有顺呼吁“让无声者发声,让小声者发大声”时,他们都在强调诗歌作为一种文化实践的能力——净化精神、赋权边缘、凝聚认同。在算法日益主导我们注意力分配的今天,这种能力显得尤为珍贵。

未来诗歌的样貌或许难以预测,但可以确定的是,只要坚持“生活即诗学”的创作原则,坚守“人民性”的价值立场,充分释放“媒介融合”(刘大先)的创新潜力,中国诗歌必将在构建人类文明新形态的进程中发挥独特作用。那时,“新新诗写作”向往的“人类上空的和谐之声”与“新大众文艺”追求的“人人可诗,诗为人人”,或将实现更高层次的辩证统一。

(注:本文已获作者授权发布)