摄影世界的生态观照

摄影世界的生态观照

——重读色·哈斯巴根《生命的呼唤》摄影集

作者:温智慧

2025年是习近平总书记“绿水青山就是金山银山”理论提出20年之际,神州大地在总书记理论指导下,生态建设稳步前行,乡村巨变前所未有。阿拉善的生态建设毫无例外大踏步地走向属于这个时代的生态文明。

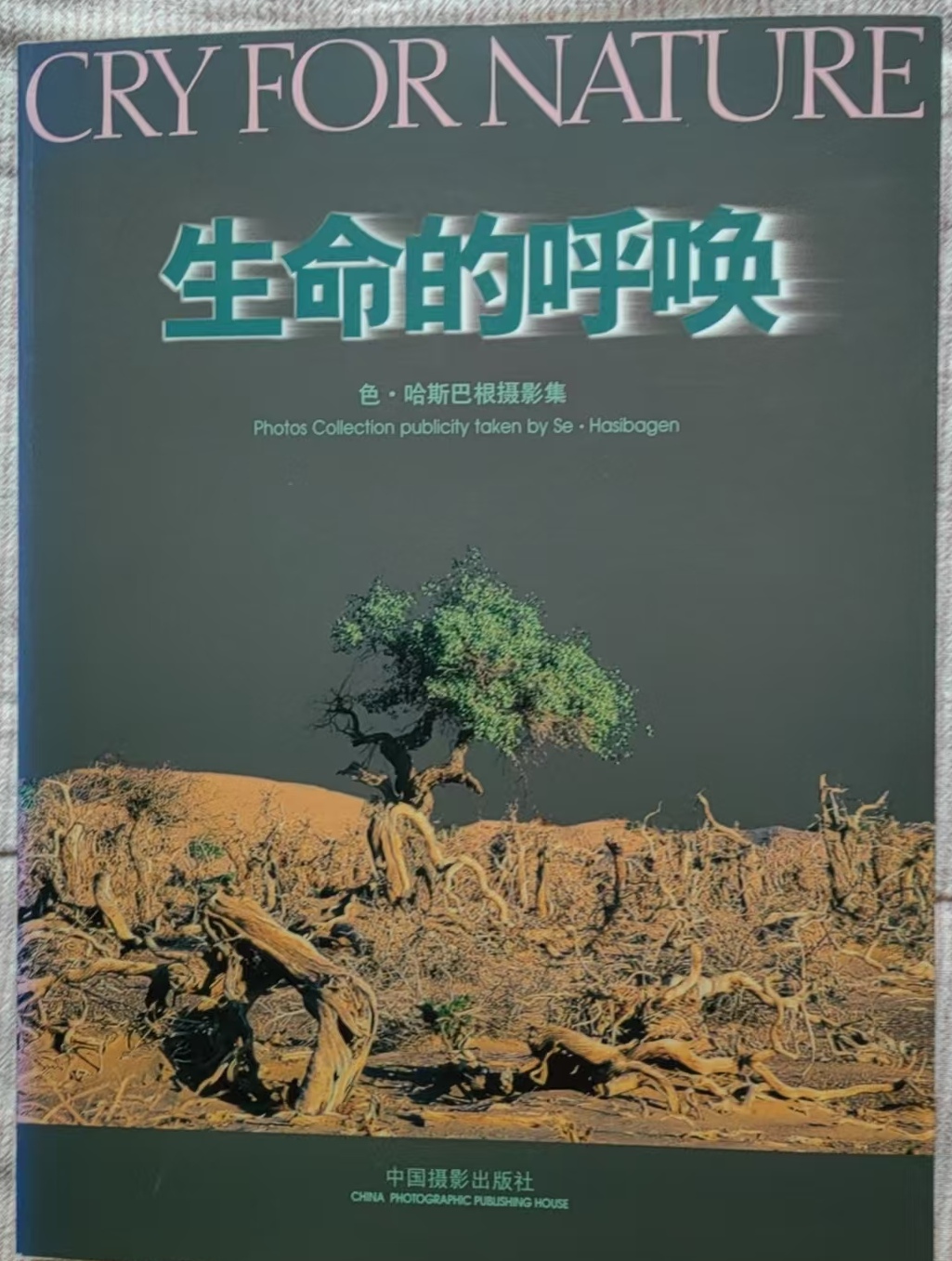

此刻,再一次翻开色·哈斯巴根摄影作品集《生命的呼唤》,心中有万千感慨,有一种仰望的由衷油然心底。此时,才知道了这部影集出版时的深意,乃至到现下都保有非凡意义的生态价值。《生命的呼唤》背后,是一个摄影人的发现与倾诉,是一个摄影人生态意识的萌发与觉醒。

4月17日上午,接到阿拉善政协文史专家朝格图老师的邀约,午宴上有原“澳援办”澳方白爱莲博士、色·哈斯巴根夫妇、澳援办原办公室萨仁老师、还有贺兰山林管局退休草木专家摄影家赵登海老师。交流过程中谈及起《生命的呼唤》影集的前世今生,一致认为这部影集的社会贡献深远而现实,在大家讲述的故事中沉迷,听得饶有滋味,满心致敬。朝格图老师有意让我为《生命的呼唤》写点什么,当时感觉这件事责任重大,却又义不容辞,更是理所应当,大家的相聚是出于责任和情怀,欣然接受这项委托。

色·哈斯巴根,是阿拉善摄影艺术的先行者,多年潜心摄影艺术研究,醉心摄影艺术实践,全心积累摄影艺术理论提升与实践飞跃,他的摄影作品享誉海内外,硕果累累,更是阿拉善一张张鲜亮的艺术名片,把阿拉善从遥远的天边推介到世界各地,让阿拉善的名字插上飞翔的翅膀,为阿拉善经济社会和文化旅游做出了积极的贡献。

色·哈斯巴根,阿拉善额鲁特蒙古族,出生于1959年,从小对家乡一草一木的热爱深深植根于内心,当年一幕幕丰饶的故园风情和风光,让他痴迷,骄傲。不知何时,家乡的一切都在变,风沙天气越来越多,草原植被日渐稀疏,儿时的景象如昨日黄花,在梦境逐一回放,现实中却遥不可及,他无比痛心,决心以一种什么形式,把这种情况告诉给大家,引起社会重视。

阿拉善之于色·哈斯巴根来说,是他成长的田园、是他精神的原乡、是他艺术的天空;色·哈斯巴根之于阿拉善来说,是田园的赤子、是原乡的行者、是天空的歌者;阿拉善风光之于色·哈斯巴根来说,是他美学的审度、是他审美的发现、是他精彩绝伦的艺术呈现;色·哈斯巴根之于阿拉善风光来说,是审度的先觉者、是发现的表达者、是呈现的践行者。

他深入到阿拉善27万平方公里的纵深,用双脚丈量大地、山川、戈壁、沙漠……他深邃的目光掠过阿拉善无限风光,用镜头留下阿拉善秀美的风光和风情,记录生产、生活的变迁,记录草原退化,生态脆弱,沙化日益严重的现实和现象。他的摄影作品一直是推介和宣传阿拉善的重要资料,为政府的招商引资和文旅的建设做出妙不可言的贡献。《生命的召唤》一书里的影像资料,引起有识之士的关注,被政府部门列为关于生态决策的重要参考文件。

他从当年的徒步、骑骆驼到现在开车,经历了我国交通工具和公路发展的变化;他从胶片摄影,自己冲洗到现在数字化和无人机航拍,见证了摄影设备的每一次升级换代,说他是摄影博物馆,足够名副其实。当年有他为企业家全程向导,才有了“月亮湖”这张阿拉善最为鲜亮的风光名片的落地生成;当年,他给“企业家论坛”已故刘晓光先生做向导考察阿拉善,刘晓光先生在他的摄影作品里了解到阿拉善的生态情况,倡议组建阿拉善SEE生态协会,现在阿拉善SEE生态协会不仅在阿拉善生态建设上作出了非凡的成就,在全国各地都有他们公益奉献的新闻和现实。

2004年,由102个中国知名企业家(包括香港台湾的企业家)筹备成立的阿拉善SEE生态协会成立大会,闭幕式上,新任阿拉善SEE生态协会总监发言中提到:“今天我们阿拉善SEE生态协会的成立,不要忘记一个人,他就是阿拉善本土摄影家色·哈斯巴根,我们是通过他和他的摄影作品,才了解到阿拉善生态环境的恶化情况……”。

色·哈斯巴根,出去拍摄半个月20天或一个多月都是常事,由于通讯条件所限,家里人和单位人都不知道他的去向,方便的时候发一封电板,报个平安。在创作途中迷路、挨饿、遇险、病倒等各种困难危险都经历过了。

他的作品不仅作为政府重要的宣传资料,还是外界了解阿拉善的重要载体和一扇明媚的窗口。当时色·哈斯巴根作为的“中澳技术合作内蒙古阿拉善环境整治与管理项目”本地专家,为项目提供了巨大的影像资料帮助,生命的呼唤》的出版自然得到项目组的大力支持,项目澳方组组长诺尔·豪格说:对于《生命的呼唤》这部画册的出版,我们感到由衷的荣幸和自豪,相信,影集不仅仅是一部艺术作品,也会在不久的将来,对中国乃至国际环境保护产生深远的影响。

可贵的是,出版《生命的呼唤》这部影集时,色·哈斯巴根完全可以选取商业性运作的影像资料,而他并没有,选择了反应阿拉善生态脆弱和荒漠化现实的片子,纂辑成册,这里的生态意义和生态意识,最为难能可贵。色·哈斯巴根的家园意识,和责任意识在这部影集中得以诠释和彰显,也得到社会方方面面的认可和赞誉。

话说回来,对生态的感受和保护的话题,最为深情的莫过于政府,最为深切的莫过于当地生产生活的农牧民。深居沙漠的老人回忆说,上世纪六、七十年代,沙漠里各种灌木、花草茂盛,好多地方骆驼进去都看不见,而今兔子跑起来都露脊梁。这是他们的担心与焦虑。

色·哈斯巴根的大义之举,是无价的赤子情怀。他深情地说:“我的摄影镜头不能不对准那些呐喊着的生命,不能不为渐渐逝去的家园而呼唤。在这片土地生长的我,有责任和义务让更多的人们了解西部生态,让更多有识之士关注和支援阿拉善生态环境的建设,让中国西部沙尘暴的发源地——阿拉着重新点染绿色的希望,这将是我不懈的追求和最大的心愿!”

已故时任内蒙古自治区阿拉善盟盟委书记陶克在寄语中写道:《生命的呼唤》的出版是一件很有意义的事情。它能使人们在震惊、感慨之余,更多地引发一些有关人与自然和谐发展的思考,引起人们对阿拉善地区生态环境问题的进一步关注。……逐渐探索并找到了一条治理阿拉善生态环境的正确之路——“转移发展战略①”,……同时,在中央、内蒙古自治区党委政府的高度重视和外界的广泛关注下,黑河下游额济纳绿洲抢救与生态保护工程、澳援项目等一些治理阿拉善生态环境的工程开始实施,贺兰山水源资源涵养次生林、额济纳胡杨林先后被列为国家级自然保护区《阿拉善生态环境功能区划》框架得到批准,增强了阿拉善各族干部群众治理生态环境、加快经济发展的信心和决心。

《生命的呼唤》一书在国家设立“内蒙古贺兰山国家级自然保护区”和国家在“狼心山分水”的决策中,均起到参考和呼声作用。

时任国家环境保护局局长解振华在寄语写道:……《生命的呼唤》再一次敲响了生态环境的警钟,人们不应当再向大自然过度的索取,依法保护环境,重建山川秀美,为子孙后代留下可持续发展的未来,让生命永存,是我们每一位热爱自然、热爱生活的公民义不容辞的使命。希望通过这本摄影作品集能够唤起更多的人爱护自然、保护环境。

那时,色·哈斯巴根的摄影作品,已经多次在日本、美国、新加坡、台湾、香港等国家和地区发表或展出,还频频在国际和国内影展影赛中获奖。2000年被授予内蒙古二十世纪摄影“世纪之星”称号。当时,已发表和展出摄影作品3000多幅。色·哈斯巴根当时的艺术身份是“中国摄影家协会会员”“中国艺术摄影学会会员”,1996年出任内蒙古摄影家协会副主席,2001年被授予内蒙古摄影家协会名誉副主席、香港《中国旅游画报》社特约记者、内蒙古阿拉善盟群众艺术馆副研究馆员。这一切成绩和荣誉的取得,是他最为真实的艺术写照与生命情感的共鸣。

当年在组织出版《生命的呼唤》影集时,澳方白爱莲博士作为全程跟进翻译,对影集的出版作了大量工作,在朝格图老师的午宴上,不难看出白爱莲博士的欣然与激动,色·哈斯巴根更是深深感怀并感动,他(她)们眼睛里流露出来的不仅是合作的愉快,更是人文情怀,共同为“地球村”作了一件具有重大意义的工作的开心和胜意。

时任中国摄影家协会分党组书记、副主席于健在寄语中全面肯定色·哈斯巴根摄影艺术的审美和美学价值,重点谈到色·哈斯巴根身上强烈的责任感和使命感,他没有把摄影当成休闲的玩意,而是以强烈的爱——爱家乡,彻骨的痛——痛生态退化,来从事摄影工作的。这些作品,主题鲜明,情感质朴浓烈,是作品的灵魂所在。

最为可贵的是色·哈斯巴根一家兄弟几人都是阿拉善知名的艺术家,而且都对生态有着深刻而清醒的认识和知见。作曲家色·恩克巴依尔和色·哈斯巴根兄弟二人,于2002年11月7日在北京第四届亚洲艺术节上共同举办了《生命的呼唤》——环保主题个人合唱作品音乐会暨个人摄影展览。他们合作举办的个人生态影展和个人环保作品音乐会是国家文化部选准、中国唯一推荐参加第四届亚洲艺术节的展演项目。作为闭幕式重头戏,为那届艺术节拉上圆满的帷幕。

2005年4月22日的世界地球日,在北京中华世纪坛,阿拉善SEE生态协会举办色·哈斯巴根100多幅阿拉善生态与文化多样性个人摄影作品展,在全国保护生态环境突出贡献者表彰颁奖大会上,色·哈斯巴根荣获《阿拉善生态与文化多样性人个摄影》生态“滋根奖”,大会大屏幕上循环播放的环保图片,和所有宣传材料全部都选用他的摄影作品。

2005年8月15日时任浙江省委书记的习近平在安吉余存考察时提出“绿水青山就是金山银山”的理论,是习近平生态文明思想最为著名的科学论断之一,蕴含着中华优秀传统文化理念,具有中华优秀文化的精神特质。成为指导中国生态文明建设的行动指南,阐述了经济发展和生态环境保护之间的关系,揭示保护生态环境就是保护生产力、改善生态环境就是发展生产力的辩证哲理,回答了建设什么样的生态文明,怎样建设生态文明的问题。

《生命的呼唤》这部摄影作品可以分为三个部分:第一部分是色·哈斯巴根心中理想的家园。这里绿草如茵,湖水碧透,骆驼肥硕,羊儿欢跳,与远方的沙漠,构成了一道独特的风景;第二部分是沙尘暴和荒漠中的人的生存状态。1993年5月5日的沙尘暴,遮天蔽日,山呼海啸,搅作一团,滚动着碾向村庄和山野。在荒漠化土地上生存着的人们,充满忧伤、凄凉与迷茫;第三部分是在党中央和社会各界大力支持下,当地政府带领人们改造荒漠恢复绿色所取得的成绩,形成生态治理与生态恶化的鲜明对比。

中国生态文明建设成就举世瞩目,并为全球可持续发展带来新的启示,中国共建清洁美丽世界的理念和实践得到国际社会高度肯定,为人类绿色发展注入更多动力,共同应对气候变化,生物多样性丧失等全球挑战,形成保护地球家园的强大合力。

因为文章体量所限,还有好多未尽的故事,用中央电视台记者克明的“眼睛”里面的句子结尾。

……这双眼睛历经沧桑,却又童心四溢,这双眼睛锐利明亮,却又拙朴纯真。这双眼睛的主人,就是色·哈斯巴根!

注释:①色·哈斯巴根《生命的呼唤》北京:中国摄影出版社.2004,第5页。

作者信息:

姓名:温智慧 满族,中国作家协会会员,中国文艺评论家协会会员,阿拉善盟文艺评论家协会主席

(注:本文已获作者授权发布)