永不熄灭的信仰之火

永不熄灭的信仰之火

——评红色题材话剧《陈复》

罗铭恩

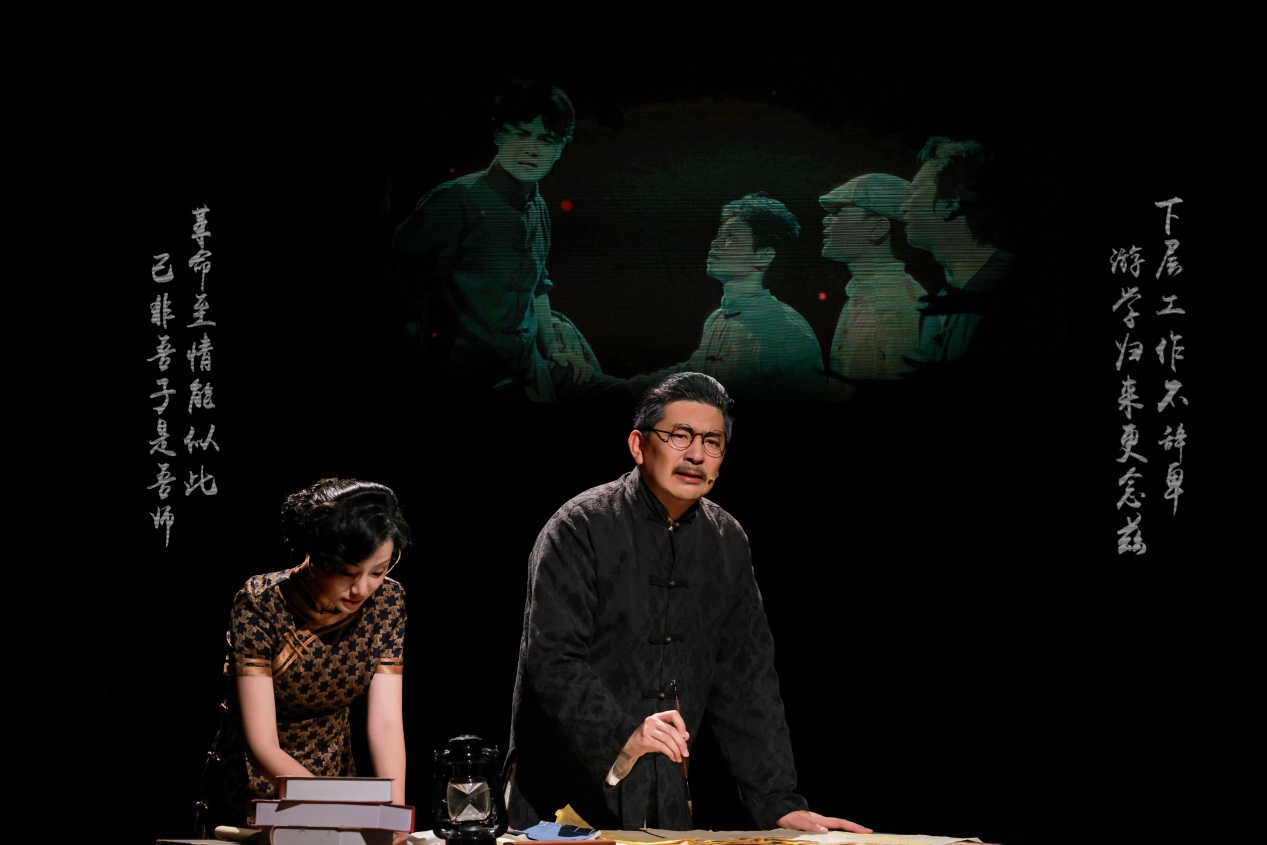

话剧《陈复》剧照

话剧《陈复》剧照

由中共广州市委宣传部、海珠区委宣传部与广东省演出有限公司联合出品的话剧《陈复》,以革命烈士陈复短暂而光辉的一生为蓝本,通过艺术化的舞台呈现,不仅让几乎被时间尘封的热血青年形象重新鲜活起来,也让“信仰”这个宏大的话题化作可触及的生命形象。该剧以深刻的情感表达和创新的叙事方式,为红色题材话剧创作开辟了一条新路子,并为红色文化的当代传播提供了范例。

话剧《陈复》剧照

信仰之路的红色基因

话剧《陈复》以20世纪三十年代之初担任中共广州市委宣传部长的革命烈士陈复为原型,讲述了他从富家子弟成长为坚定革命者的心路历程。陈复出生于1907年,是岭南画派创始人陈树人之子,自幼受民主思想熏陶,15岁即在中共中央刊物《向导》发表《实行革命运动,打倒一切军阀》一文,展现出超越年龄的政治觉醒。剧中聚焦他人生中的三次重大抉择:青年时期加入中国共产党;回广州从事地下工作;明知危险仍坚持出门斗争直至牺牲(牺牲时年仅25岁)。这些构成戏剧冲突核心的抉择不仅体现了陈复对信仰的坚守,而且是他对“复兴什么、为何复兴、怎么复兴”这一时代命题的坚定回答。

剧中,红棉作为贯穿全剧的核心意象,既是陈复精神的外化,“如木棉树一样永远笔直生长、向上向阳,冲破所有阻碍屹立于天地之间”,也是岭南这片红色热土的象征。

话剧《陈复》剧照

家国叙事中的父子情怀

《陈复》在戏剧结构上采用双线叙事与双男主演的方式,通过陈复与父亲陈树人两条线索的交织,构建起个人命运与时代洪流的对话关系。该剧的编剧刘青玲和总导演赵国栋认为,剧目通过陈复与父亲陈树人之间“未言于口却深藏于心”的深情,构建了一幅革命年代中国式父子情的独特画卷。剧中,陈树人对儿子的革命行为既不完全理解又暗中支持,他“为陈复狱中受难奔走疾呼”,又“因儿子舍小我、求大义的抉择陷入矛盾”。这种复杂而真实的情感刻画,让革命者的形象显得丰满,他不再是一个单薄的人,而是有了家庭的温度与人性的深度。

观众看到舞台上一幅令人动容的图景,就是剧中新增的“父子论画”桥段,剧组通过新颖的艺术手法,让两代人的精神世界得以对话。陈树人作为传统文人,其画作中蕴含着对家国的忧思;而陈复将这些艺术理念转化为实际行动,用生命践行了“为天地立心,为生民立命”的理想。当陈树人得知儿子牺牲的噩耗,写下“革命至情能似此,已非吾子是吾师”的诗句时,舞台上响起的主题歌将全剧情感推向高潮。

演员戴超在塑造陈复这一角色时,始终对父亲怀着尊敬之情,但在信仰发生冲突时又不忘启发父亲的觉悟。他不仅能正确处理好父子关系,而且更能全身心投入到革命斗争中,他从最初的短剧中“把所有感情凝聚在20分钟内”,到长剧版本中“不断积攒感情,到最后在监狱里振臂高呼”,表演层次分明,将一位革命者的坚定信仰表现得淋漓尽致。

话剧《陈复》剧照

舞美设计中的岭南文化元素

话剧《陈复》的舞美设计别具一格,其立意是以岭南风骨为魂,红棉意象为眼,科技手段为翼,把岭南文化和广府元素与现代舞台技术融合在一起。既还原了历史场景,又通过象征手法升华了革命主题。其成功之处在于将传统美学与现代舞台语境相结合,以独特的视角语言强化革命叙事和感染力,使红色题材作品兼具艺术性和观赏性,成为广州“红棉剧说”文化品牌的代表之作。其主要特点可以概括为以下几点:

1.岭南画派的舞台呈现。

该剧将岭南画派创始人陈树人的代表作《岭南春色》《秋枝群雀》等融入舞台布景,运用多媒体技术使水墨丹青的画作动态化。例如木棉树随剧情生长,从幼苗到参天巨树,最终化作红棉洒落,象征革命精神的传承。该剧在展现岭南画派的风采时,还根据“折衷中西、融汇古今”的理念,运用了虚实结合的写意风格,通过光影变幻与写意置景,在舞台上营造出虚实相生的视觉效果,如《秋枝群雀》中的雀群投影暗喻陈复的革命勇气。

2.地域文化的立体效应。

该剧把红棉作为核心意象贯穿全剧,实现了红棉意象的象征表达。红棉既是岭南地域的符号,也象征革命者的热血与坚强。陈树人以红棉入画,而剧中的红棉生长轨迹与陈复的人生轨迹相呼应,最终花瓣与血迹交融,强化了悲剧色彩与崇高感。

该剧还对广州风情和岭南风物作了全景式的展现。例如舞台上出现的茶楼满州窗、街头的“飞机榄”、粤曲粤乐等,再现了20世纪30年代广州的市井风貌,增强了历史的沉浸感。该剧还展示了具有岭南风情的橒园庭院,舞台上出现了陈复潜居的橒园(陈家住宅),布景中融入芭蕉、墨兰等岭南植物,结合传统岭南建筑元素,营造出兼具文人雅趣与革命潮流暗涌的氛围。

3.多媒体技术的创新运用。

该剧在舞台调度和布景中,利用动态投影等多媒体技术,将画作、史料影像与实景结合,产生强烈的效果。例如陈复就义时的血迹与红棉花瓣的视觉形成叠加状态,增强了戏剧的冲击力。而当舞台出现粤剧的图景时,则通过音效与灯光设计,使粤剧元素的穿插变换与光影的明暗转换相衬托,强化了时代氛围与情感张力。

话剧《陈复》剧照

沉浸式戏剧走进文化街区

话剧《陈复》自2024年9月首演以来,历经多次打磨升级,从最初的20分钟短剧《哭子复》发展为如今90分钟的完整话剧,并在2025年3月推出3.0版本,受到青年观众的普遍欢迎。作为“红棉剧说”文化品牌的重要成果,《陈复》一剧计划在广州全市11个城区演出30场以上,并以沉浸式戏剧快闪形式走进海珠区陈复烈士红色文化街区。演员以黄包车穿梭街巷,重现革命场景,观众可近距离参与互动,形成“跨越时空的对话”。这种“红色IP+人才培育”的运作模式,正在形成良性的文化生态。剧中多位主演来自广东艺术剧院舞台艺术孵化中心,他们的成长也印证了该剧培养青年艺术人才的初衷。

几点启示

《陈复》一剧的创作经验为红色题材话剧提供了以下几点有益的启示:

一是要找到历史与当下的精神联结点,引导当代青年思考和平年代的使命担当,将地域文化与红色基因相结合,为当代城市文化认同提供精神资源。主抓这个剧目创作和运营的中共广州市委宣传部副部长陈晓丹认为,《陈复》一剧不仅是对历史的深情回望,更是对当代青年精神世界的叩问,青年人应该思考如何用实际行动回答“为何复兴、怎么复兴”这一时代命题,从而达到弘扬革命传统和时代精神的目的。

二是要充分运用艺术手段,通过人性化的表达增强作品的艺术感染力。例如剧中对陈树人和陈复父子关系的刻画,为当代家庭人性化的沟通提供了历史参照。

三是要建立灵活有效的运作机制,让作品在修改中不断成熟,演员在演出中不断成长。例如要打破传统的观演关系,让剧目走进街区,走到群众中去,通过街头快闪与剧场演出的结合,使历史叙事更具亲和力和影响力。

话剧《陈复》剧照

作者简介:罗铭恩,曾任广州市文艺创作研究所所长、广州市作家协会副主席、广州市文艺评论家协会副主席兼秘书长;现任广东《散文诗人》报执行主编、《粤剧表演艺术大全》副主编、《中国散文诗年选》编委。

(注:本文已获作者授权发布)