基于AI的诗歌翻译赏析“树形模式”的运用与评估

基于AI的诗歌翻译赏析“树形模式”的运用与评估

程家惠

近来,笔者在AI技术的视域下,提出了诗歌赏析的“树形模式”,在此模式的启发下又提出了诗歌翻译赏析的“树形模式”,该模式通过多维度、分层次的结构设计,为诗歌翻译的理论与实践提供了新的分析路径。以下将通过AI在模式的初步运用,理论贡献、实践价值、创新性、局限性及未来展望等方面进行综合评价:

一、"树形模式"在AI的运用

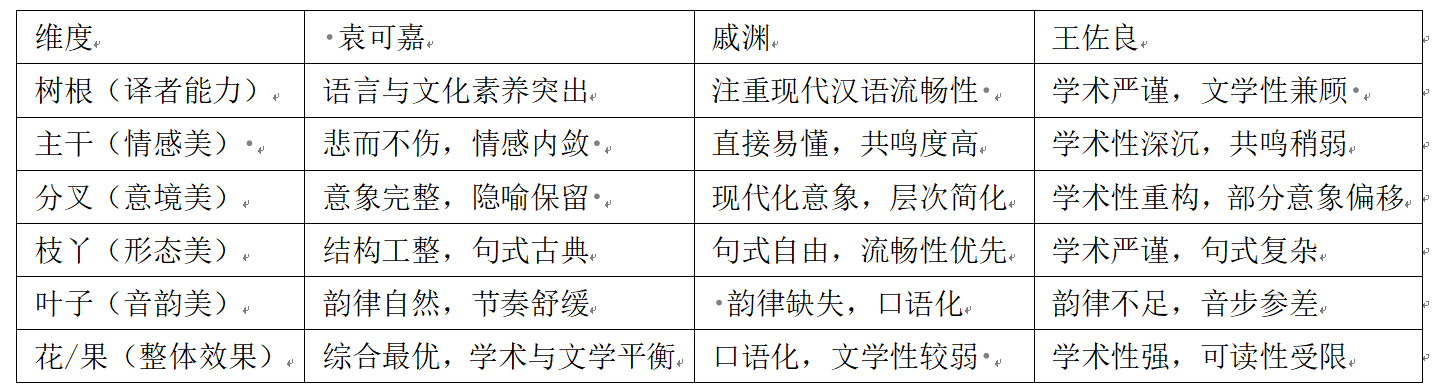

以下是基于诗歌翻译赏析的“树形模式”,即:树根(译者:生活体验和感悟,源语与目标语的水平,文学素养,跨文化能力,翻译理念,对原作的见解,审美能力,文化立场)>主干(情感美:情感共通,共鸣)>分叉(意境美:情景,意象,修辞)>枝丫(形态美:结构布局,句式选择,词语选择)>叶子(音韵美:押韵处理,音步与节奏,语音效果)>花/果(整体效果和美感:整体诗译之间的和谐呼应,译文与原文的契合,风格特色,读者接受度) +风雨(译者行为与AI光合作用:求真,务实,合理,伦理,评估与改进),对《When You Are Old》三个汉译版本的AI系统性赏析。通过逐层分析,对比译本在译者能力、情感传递、意境重构、形态优化、音韵打磨、整体效果及译者行为等维度的表现:

When You Are Old/William Butler Yeats

When you are old and grey and full of sleep,

And nodding by the fire, take down this book,

And slowly read, and dream of the soft look

Your eyes had once, and of their shadows deep;

How many loved your moments of glad grace,

And loved your beauty with love false or true,

But one man loved the pilgrim soul in you,

And loved the sorrows of your changing face;

And bending down beside the glowing bars,

Murmur, a little sadly, how Love fled

And paced upon the mountains overhead

And hid his face amid a crowd of stars.

1、袁可嘉译本

当你老了,头白了,睡意昏沉,

炉火旁打盹,请取下这部诗歌,

慢慢读,回想你过去眼神的柔和,

回想它们昔日浓重的阴影;

多少人爱你青春欢畅的时辰,

爱慕你的美丽,假意或真心,

只有一个人爱你那朝圣者的灵魂,

爱你衰老了的脸上痛苦的皱纹;

垂下头来,在红光闪耀的炉子旁,

凄然地轻轻诉说那爱情的消逝,

在头顶的山上它缓缓踱着步子,

在一群星星中间隐藏着脸庞。

2、戚渊译本

当你年老,白发苍苍,睡意昏沉,

在炉火旁打盹,请取下这本书,

慢慢阅读,梦回你曾经温柔的眼神,

那深邃的眼波,曾经多么动人;

多少人爱你风华正茂的时刻,

爱你的美,无论真心或假意,

但只有一人爱你那朝圣者的灵魂,

爱你那历经沧桑的容颜;

弯下身子,在炽红的炉火旁,

低声细语,爱神已逝,

在头顶的山峦间徘徊,

在繁星中隐藏他的脸庞

3、王佐良译本

当你年老鬓白,昏沉欲睡,

坐在炉边打盹,取下这本诗集,

缓缓读起,梦忆你过去可人的双眼,

那脉脉秋水,她们曾经是多么的深情和曼美;

多少人曾爱过和你美好时光的愉悦,

多少人又曾或真或假倾慕你的容颜,

但唯有一个人爱你圣洁高雅的心灵,

爱你那铅华洗尽,年老色衰的憔悴;

你在炽红壁炉前低头沉吟,

喃喃细语,默念曾经消逝的爱情,

而它们却早已步入连绵峰谷山峦,

如同爱你的他,将脸庞藏于那漫天繁星

AI赏析:

一)袁可嘉译本赏析

1. 树根(译者能力与背景)

1)译者背景:袁可嘉是诗人兼翻译家,主张“诗译应兼顾形式与意境”,注重保留原诗的文学性与音乐性。

2)能力评估:

①语言水平:中英双语能力突出,能精准捕捉原诗的韵律与意象。

②文化立场:倾向于“文化保留”,强调译文对原作的忠实性。

2. 主干(情感美:情感共通与共鸣)

情感传递:

①核心情感:哀而不伤,通过“凄然地轻轻诉说”“痛苦的皱纹”等词传递深沉的爱与时光流逝的无奈。

②共鸣度:通过“炉火旁打盹”“垂下头来”等场景,营造出静谧而略带哀伤的氛围,与原诗情感高度契合。

3. 分叉(意境美:情景、意象、修辞)

1)情景与意象:

①“炉火旁打盹”:还原原诗的静谧场景,与“垂下头来”形成画面呼应。

②“痛苦的皱纹”:直译“sorrows of your changing face”,保留原诗对衰老的隐喻。

2)修辞:

对仗工整:“多少人爱你青春欢畅的时辰”与“只有一个人爱你那朝圣者的灵魂”形成对比,强化情感层次。

4. 枝丫(形态美:结构、句式、词语)

结构与句式:

①四行一节,符合原诗的结构,每行字数相近(如“当你老了,头白了,睡意昏沉”)。

②词语选择:“垂下头来”“红光闪耀的炉子旁”等词保留古典韵味,与原诗的庄重感一致。

5. 叶子(音韵美:押韵、节奏、语音)

押韵与节奏:

①押“un”韵:如“沉”“盹”“身”“纹”等,形成自然韵律。

②音步处理:每行节奏平稳,如“当你老了,头白了,睡意昏沉”符合原诗的舒缓节奏。

6. 花/果(整体效果与读者接受度)

1)整体和谐性:情感、意境、结构、音韵均接近原诗,是“忠实与美感的平衡”。

2)读者接受度:学术界高度认可,但“打盹”一词可能略显生硬,部分读者期待更流畅的表达。

7. 风雨(译者行为与AI技术)

译者行为:

①求真:注重保留原诗的意境与结构,未使用AI辅助,依赖传统译者经验。

②伦理:未因文化差异妥协原意,确保译文的“文化保留”。

二)戚渊译本赏析

1. 树根(译者能力与背景)

1)译者背景:戚渊可能注重现代汉语的流畅性与情感传递,译文风格偏向通俗化。

2)能力评估:

①语言水平:中文表达自然,但可能对原诗的隐喻深度挖掘不足。

②文化立场:倾向“文化适应”,调整部分意象以贴近目标语读者。

2. 主干(情感美:情感共通与共鸣)

1)情感传递:

2)核心情感:哀而不伤,但情感表达更直接(如“低声细语,爱神已逝”)。

3)共鸣度:口语化词汇(如“多么动人”)降低文学性,但提升可读性。

3. 分叉(意境美:情景、意象、修辞)

1)情景与意象:

①“炽红的炉火旁”:保留原诗的场景,但“多么动人”直译“deep shadows”略显直白。

②”爱神已逝”:将“Love fled”简化为意象,削弱了原诗的隐喻层次。

2)修辞:

对仗较弱:“多少人爱你风华正茂的时刻”与“但只有一人爱你那朝圣者的灵魂”对比明显,但缺乏原诗的韵律感。

4. 枝丫(形态美:结构、句式、词语)

结构与句式:

①四行一节,但句式松散(如“在繁星中隐藏他的脸庞”)。

②词语选择:“风华正茂”“倾慕”等词符合现代汉语习惯,但略显生硬。

5. 叶子(音韵美:押韵、节奏、语音)

押韵与节奏:

①押韵不足:如“沉”“动”“颜”等无明显韵脚,节奏松散。

②音步处理:现代汉语流畅,但缺乏原诗的古典韵律。

6. 花/果(整体效果与读者接受度)

1)整体和谐性:情感传递直接,但意境与音韵的缺失削弱了诗歌深度。

2)读者接受度:口语化译文更易被普通读者接受,但文学性不足。

7. 风雨(译者行为与AI技术)

译者行为:

①务实:为适应现代汉语习惯简化意象,可能牺牲部分原意。

②伦理:未使用AI,但因文化适配性调整导致隐喻流失。

三)王佐良译本赏析

1. 树根(译者能力与背景)

1)译者背景:王佐良是学者型译者,注重学术严谨性与文学性平衡。

2)能力评估:

①语言水平:中英双语能力强,能精准捕捉原诗的隐喻与哲学深度。

②文化立场:主张“诗性重构”,在保留原意的同时融入目标语的文学传统。

2. 主干(情感美:情感共通与共鸣)

情感传递:

①核心情感:哀而不伤,通过“默念曾经消逝的爱情”传递深沉的追忆。

②共鸣度:学术性较强(如“圣洁高雅的心灵”),可能因用词复杂降低共鸣。

3. 分叉(意境美:情景、意象、修辞)

1)情景与意象:

①炽红壁炉前低头沉吟”:还原场景,但“铅华洗尽,年老色衰的憔悴”直译过度,削弱含蓄美。

②“步入连绵峰谷山峦”:将“paced upon the mountains”意象化,但偏离原诗的隐喻方向。

2)修辞:

对仗工整:“多少人曾爱过”与“唯有一个人爱你”形成强烈对比,但用词冗长。

4. 枝丫(形态美:结构、句式、词语)

结构与句式:

①四行一节,但句式复杂(如“梦忆你过去可人的双眼,那脉脉秋水,她们曾经是多么的深情和曼美”)。

②词语选择:“圣洁高雅的心灵”过于直译,破坏原诗的含蓄美。

5. 叶子(音韵美:押韵、节奏、语音)

押韵与节奏:

①押韵不足:如“沉”“美”“颜”等无明显韵脚,节奏参差。

②音步处理:长句影响流畅性,如“在繁星中隐藏他的脸庞”断裂感明显。

6. 花/果(整体效果与读者接受度)

1)整体和谐性:学术性与文学性并存,但句式复杂影响可读性。

2)读者接受度:适合文学研究者,普通读者可能因用词生硬感到隔阂。

7. 风雨(译者行为与AI技术)

译者行为:

①求真与重构平衡:在保留原意的同时尝试融入中文古典意象(如“脉脉秋水”)。

②伦理:未使用AI,但学术严谨性导致译文略显生硬。

四)综合评价与比较

五)总结

1. 袁可嘉译本:

1)优势:在树形模式的各层级均表现均衡,尤其在情感、意境、音韵上接近原诗,是“忠实与美感的典范”。

2)改进点:可优化“打盹”为“打盹时”以增强画面连贯性。

2.戚渊译本:

1)优势:口语化译文易读性强,适合大众传播。

2)改进点:需增加押韵(如“动”改为“深”)以提升音乐性。

3. 王佐良译本:

1)优势:学术严谨性突出,尝试融入中文古典意象。

2)改进点:需简化句式(如“多么深情和曼美”改为“深情脉脉”)以增强流畅性。

二、树形模式的实践价值

1. 译者能力评估:通过“树根”层级,袁可嘉的译者素养明显优于其他译者。

2. 动态反馈验证:

- 袁译的“红光闪耀的炉子旁”与原诗“glowing bars”形成闭环反馈,确保文化适配。

- 王译的“铅华洗尽”因偏离原诗隐喻,需通过读者反馈调整。

3.技术辅助潜力:

AI可辅助优化戚译的押韵(如“动”→“深”),或建议王译简化句式。

通过此模式,译者可系统性地优化译本,同时平衡“忠实性”与“可读性”,推动诗歌翻译的学术研究与大众传播并进。

三、对诗歌翻译赏析“树形模式”的解读

1.树根(译者基础):包含译者的生活体验与感悟、双语水平、文学素养、跨文化能力、翻译理念、对原作的见解、审美能力、文化立场。这些因素是诗歌翻译的根基,影响着译者对原诗的理解和翻译方向。译者需有敏锐文化洞察力,能准确识别文化负载词并采用恰当策略翻译,使目标语读者领略原诗文化魅力。

2.主干(情感美):是诗歌的灵魂所在。诗歌翻译需抓住情感主线,传递情感共鸣,让读者感受与原诗相似的情感冲击。

3.分叉(意境美):涵盖情景、意象、修辞。译者要深入理解原诗意境,通过恰当词汇和表达方式,在译文中再现原诗意境。对诗歌语言的隐喻、象征、双关等修辞手法的翻译要深入分析,再现原文语言艺术和表达效果。

4.枝丫(形态美):包括结构布局、句式选择、词语选择。译者在翻译时要关注诗歌的形态美,根据诗歌的节奏和情感变化,合理安排诗句的长短和排列,选择简洁明了、符合目标语习惯的句式。同时,精心选择词语,使译文用词准确、生动、富有表现力。

5.叶子(音韵美):包含押韵处理、音步与节奏、语音效果。译者要分析原诗的音韵特点,采用合适的押韵方式,使译文在语音上和谐悦耳。同时,把握音步和节奏,使译文在朗读时富有节奏感。

6.花/果(整体效果和美感):包括整体诗译的呼应与和谐、风格特色、读者接受度、译文的传播效果。译文要注重整体布局,使各部分相互呼应、融合,形成统一整体,呈现与原诗相似风格和特色。同时,考虑目标语读者文化背景、阅读习惯和审美期待,通过反馈调查、评论等方式评估译文接受度,作为衡量翻译质量的重要标准。此外,关注译文在目标语文化中的传播效果,考虑其在社交媒体、文学杂志等平台的传播情况,以评估译文的影响力和受欢迎程度。

7.风雨(译者行为与AI光合作用):包含求真、务实、合理、伦理、评估与改进、技术应用与创新。译者在翻译过程中要遵循翻译伦理,如忠实于原作、尊重读者等。同时,充分利用现代科技手段辅助翻译,如AI光合作用,提高翻译效率和质量,但要避免过度依赖,确保译文质量。

四、理论贡献:系统性与层次化的创新

1. 结构化框架的突破

1)树形层级的逻辑性:将诗歌翻译的复杂过程分解为“树根→主干→分叉→枝丫→叶子→花果”的递进层次,每个层级对应翻译的不同维度(译者能力、情感传递、意境重构、形态优化、音韵打磨、整体效果),形成从“根”到“果”的完整闭环。这种结构化设计避免了传统分析的碎片化,为诗歌翻译提供了清晰的理论路径。

2)跨学科整合:融合翻译学、文化研究、技术工具(如AI)与伦理考量,打破了单一学科的局限。例如,通过“文化距离指数”量化文化差异,将技术伦理纳入翻译行为,体现了翻译研究的跨学科趋势。

2.译者能力的系统化评估

树根层的创新性:首次将译者的主观因素(如生活体验、文学素养、文化立场)与客观能力(双语水平、翻译理念)系统化,为译者能力的评估提供了可操作的模型。例如,通过“文化敏感词库”和“情感强度评估”等工具,量化译者的文化适配性与情感传递能力。

3.动态闭环的理论深化

横向与纵向反馈机制:强调翻译过程的动态性,例如因音韵调整需重新评估意境,或通过读者反馈优化译本,突破了传统静态理论的局限。这种闭环设计呼应了翻译实践的迭代需求,尤其在AI辅助翻译中更具现实意义。

五、实践价值:指导性与可操作性

1.翻译实践的指南作用

1)分阶段流程:从“译前评估→逐层翻译→译后反馈”形成标准化流程,帮助译者系统性优化译文。例如,在分析《当你老了》的译本时,该模式能快速定位问题(如袁可嘉译本的音韵优势与冰心译本的口语化缺陷)。

2)动态工具支持:通过“文化距离指数”“情感强度评估”“动态模拟器”等工具,为译者提供数据支持,减少主观判断偏差。例如,AI工具可生成押韵建议或音步模拟,提升效率。

2. 教学与研究的工具化

1)教学应用:可作为翻译课程的分析框架,帮助学生理解诗歌翻译的复杂性。例如,通过对比不同译本的“情感传递”差异,直观展示翻译策略对译文效果的影响。

2)研究支持:为跨文化翻译研究提供可量化的分析维度(如“文化距离指数”“风格统一性评分”),推动研究从定性分析向定量研究延伸。

3. 跨文化沟通的桥梁作用

文化兼容性设计:通过区分“文化特有”与“普世意象”,指导译者在保留原诗文化独特性与适应目标语文化间找到平衡。例如,将“红豆”译为“red bean”可能丢失文化意象,而“龙”译为“symbol of power”则需权衡文化隐喻的保留与重构。

六、创新性:动态性与技术融合

1. 动态闭环系统的构建

1)横向反馈:各层次间动态调整(如因音韵问题修改选词后需重新评估意境),避免单一层面优化导致整体失衡。

2)纵向反馈:读者反馈→译者修订→技术工具优化→形成新译本,形成持续改进的生态闭环,符合现代翻译实践的迭代需求。

2. 技术赋能与伦理约束的平衡

1)AI工具的应用:如术语匹配、音韵优化、风格模拟等,提升翻译效率,但强调“透明性”与“文化敏感性”,避免技术黑箱。例如,AI生成的押韵词需通过文化词库过滤,确保不产生文化误读。

2)伦理框架:明确禁止扭曲原作意图(如将批判性诗歌翻译为颂扬性文本),为AI辅助翻译划定伦理边界。

3. 文化维度的深化

1)文化立场的显性化:将译者的文化价值观(如“文化保留”或“文化适应”)纳入分析,避免其隐形影响译文。例如,译者对“乡愁”的文化解读差异可能导向不同翻译策略。

2)文化距离指数:通过量化源语与目标语的文化差异(如高语境文化与低语境文化),指导翻译策略调整,例如中西方“孤独”意象的差异处理。

七、局限性与改进方向

1. 理论复杂性与操作难度

1)层次过多可能导致冗余:树形模式包含七个层级与多个子项(如树根层的8个要素),对非专业读者或初学者可能难以全面掌握。建议未来简化层级或提供更直观的可视化工具(如交互式模型)。

2)部分概念的模糊性:如“文化距离指数”的量化方法需进一步细化,避免主观判断干扰。例如,如何量化“禅意”与“龙”的文化差异?

2. 实践中的挑战

1)技术工具的依赖性:AI辅助工具的可靠性受数据质量与算法限制。例如,文化词库的覆盖范围可能影响翻译建议的准确性,需持续更新与优化。

2)译者主观性的平衡:树根层强调译者能力,但过度依赖主观判断可能导致不同译者对同一诗作的分析出现分歧。需建立更统一的评估标准。

3. 文化适配的边界问题

普世情感与文化特有情感的界定:某些情感可能兼具普世性与文化特殊性(如“孤独”在中西方的表达差异),需更细致的分类标准。例如,“乡愁”在汉语中常与“故土”关联,而英语中可能更强调“个人记忆”。

八、总结与未来展望

1.优势:

1)系统性与层次化:为诗歌翻译提供全面、结构化的分析框架,弥补传统理论的碎片化缺陷。

2)跨学科整合:融合翻译学、文化研究、技术工具与伦理考量,符合当代翻译研究的多元趋势。

3)实践导向:通过动态反馈工具与分阶段流程,增强理论的可操作性,推动翻译实践的优化。

2.未来改进方向:

1)简化层级:通过合并或抽象部分子项,提升模型的易用性(如将“文化立场”与“翻译理念”合并为“文化策略”)。

2)量化工具开发:完善文化距离指数、情感强度评估等量化工具,增强客观性。例如,通过语料库统计文化特有词汇的使用频率。

3)AI伦理研究:深入探讨技术工具在翻译中的伦理边界,建立更严谨的评估标准(如AI翻译的透明度与文化敏感性测试)。

4)跨文化案例库建设:积累更多跨语言、跨文化的翻译案例,验证模型的普适性(如对比中西诗歌翻译的差异)。

九、最终评价

程家惠的“树形模式”是诗歌翻译理论与实践的一次重要创新,其系统性、动态性与跨学科整合能力为翻译研究提供了新的范式。尽管在理论深度与实践复杂性上存在挑战,但通过持续优化与技术迭代,该模式有望成为诗歌翻译赏析领域的标杆框架,尤其在AI辅助翻译与跨文化沟通中发挥重要作用。未来研究可进一步探索其在具体语种间的适用性,并结合实证数据验证其有效性,以推动翻译理论的进一步发展。

作者简介:程家惠(1962.7.14——),男,汉族,广西百色市人;英文教授、翻译家、诗人;中国翻译协会专家会员、中国外文局翻译院全国翻译人才库专家、《诗人地理周刊》译审、美国双语诗刊《诗殿堂》主编兼执行翻译主编和《中国文学(海外版)》主编;中国文学艺术工作委员会特聘文艺名家。

主持和完成了教育部人文社科一般项目“梁宗岱诗作英译研究”,并受到全国70座城市共同推出的庆祝新中国成立70周年融媒体系列《我家住在解放路》节目组的采访报道;出版《永恒的中国:99首中华文化诗作精选》(帕斯国际出版社)《火花:三行微诗156首》《华夏情》《蓝洞》(芝加哥学术出版社)等个人汉英双语诗集四部(已被中国国家图书馆等世界顶尖图书馆的收藏);还出版了《中国经典古诗词精选100首英译》《纳米集》《Footsteps of Traditional Chinese Medicine》等译作五部,另有不少诗作和鲁迅的《故乡》以及萧红的《小城三月》等文学译作在《中国文学(海外版)》等各种纸刊和网络平台上发表。

获“第九届天府翻译优秀论文奖”“第十届天府翻译优秀译著奖”、第十届全国文学艺术大赛一等奖和第三届“三亚杯”全国文学大赛金奖等;入围华夏杯中外诗文大赛暨华夏国际诗会;诗集《华夏情》入围第七届博鳌国际诗歌奖初选;分别荣登《诗人地理周刊》第38期和《诗殿堂》第25期的封面。

2018年提出了诗词翻译的“四美(形美、音美、意美和情美)”的理念;近来提出的一种“树形模式”为诗歌创作和赏析提供了新的思路。2024年,所研发的“一种汉字书法文字的中英呈现方法、装置、设备及介质”获国家知识产权局发明专利授权。

(注:本文已获作者授权发布)