“二元论”、动力学与存在的探寻

李九如2021-03-04 09:40:03

高星长诗:“二元论”、动力学与存在的探寻

作者:李九如

“二元论”

高星的长诗似乎是一个“矛盾体”,它们往往由看起来截然对立的两部分穿插组成,两部分大致可以分别表述为散文与分行。作为一个表征,“矛盾体”提示了高星长诗作为一系列二元组合的存在。不过应当看到,下面指出的一系列二元组合,并非“散文与分行”的简单派生物,也不一定与之存在一一对应的关系,毋宁说,它们和“散文与分行”的外在表象是共生关系。

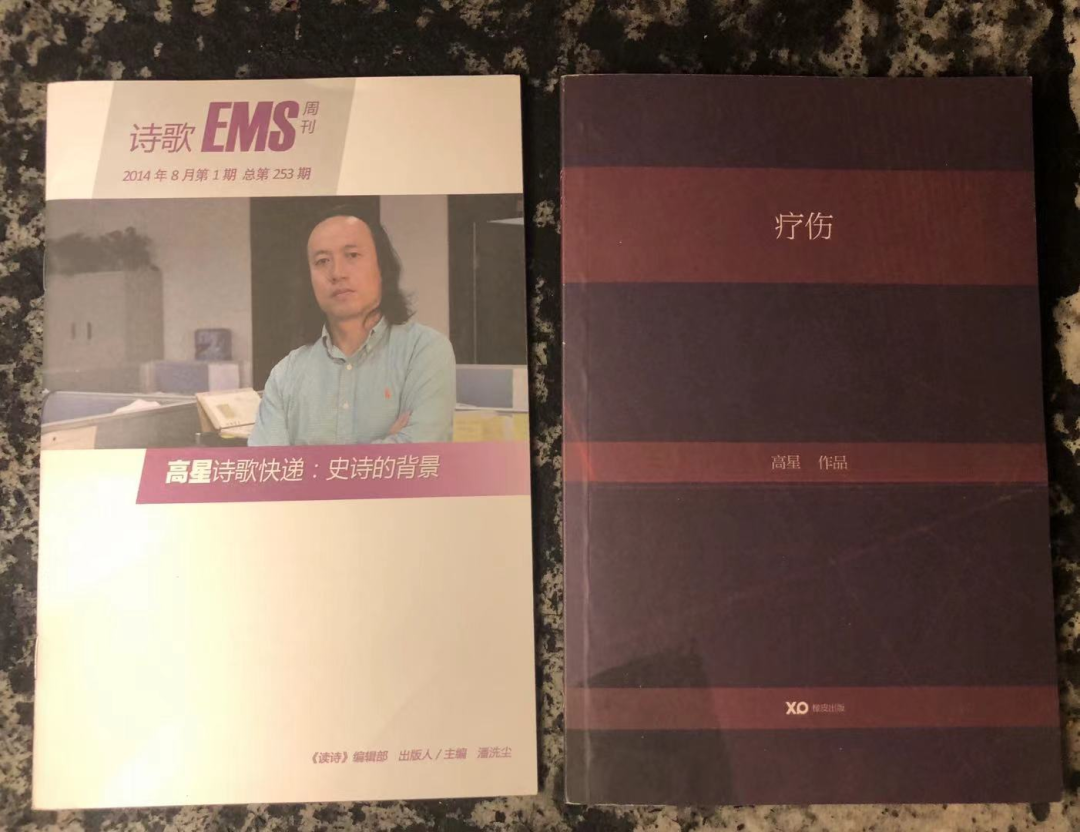

口语/叙述与象征/抒情。高星的诗歌比较难以归类,他的长诗基本上属于明目张胆地将口语/叙述与象征/抒情合二为一的那种诗歌。这里说明目张胆,不只是就其“文胆”而言,更指其诗歌对二者近乎直白的缝合,它们由此呈现为电影蒙太奇一般的轮番交替。在其长诗中,为了让交替更加显眼,高星干脆用数字序号和/或标题做出明白无误的标识(当然,有时序号或标题也不一定有此作用,比如在《一个阿觉的行纪》中)。这一点,长诗《疗伤》表现最明显。当然,并不是说“散文”部分就一定是口语/叙述,“分行”部分就一定是象征/抒情,《转山》显示,“分行”一样可以口语化和叙事化。大致看来,似乎越到后来,高星就越有些从心所欲不逾矩的味道,2020年的《时间都哪去了》,将“散文”和“分行”部分自然而又生硬地组合起来,作为互联网2.0和社交媒体时代的写作,它甚至还融入了图片,作为整个表意的有机组成部分。

时间与空间。高星长诗另一组引人注目的二元组合,是时间与空间。这些诗歌的时空感是如此强烈,以至于高星不得不总是把时间和空间直接写出来。比如“第一天、第二天、第三天……第七天”(《一个阿觉的行纪》),比如“从普兰出来、热闹的塔钦镇、从塔钦出发、到达曲古寺、到达止热寺、开始翻越卓玛拉山口、到达尊珠寺、依然走在没有尽头的路上、到达塔钦镇”(《转山》)。在大部分情况下,时间与空间是并存的,偶尔,如《青藏线·一路花儿开》则按空间排列。也有时,时间线索是内蕴的,如《病》。这里涉及到诗歌的动力学问题,后文再叙。

身与心。这涉及到所谓“主题”。高星的有些长诗,如《病》《疗伤》明显是处理身体问题的,而另一些长诗,如《转山》,其看起来颇为老生常谈的西藏之旅描绘,显然指涉着“精神”或“灵魂”。进而言之,处理身体问题的诗歌,高星并未止步于身体,而是将之大段大段地延伸到“精神”或“灵魂”领域,而指涉“精神”或“灵魂”的诗歌,则又基于对身体不断的描绘(如疲累)。

词与物。普泛而言,任何文字文本,均涉及到词与物,高星长诗的特殊之处在于,它们刻意凸显了词与物的问题。在其长诗的二元组合蒙太奇中,我们可以强烈感受到词与物的对撞。套用电影的术语,所谓对撞,不仅表现在“散文与分行”的蒙太奇切换中,也表现在单个诗歌段落的“内部蒙太奇”中,如《病》的“中草药画片”一段,《转山》的“《珠穆朗玛峰地区科学考察报告地质 1966—1968》抄录”一段,其能指与所指之间的对撞,强烈提示着高星诗歌浓厚的“物质主义”兴趣。

口语/叙述与象征/抒情的并置与交融,在某种意义上,只是高星长诗的表面现象,支撑该现象的,则是其背后的动力机制,通俗地讲,即这些长诗是如何被组织结构起来的——它显然与诗人的感知方式是密切勾连的,在此,我将之称为,身心合一地在时空中的流动。

如前所述,时间与空间是高星长诗的一系列二元组合元素之一。不仅如此,事实上,时间与空间往往成为高星长诗的基本结构方式。《转山》就是在时间的推进和空间的移转之中展开,其中除了如前所引标记地点的标题之外,更有从10:00到18:00的时间标志。《一个阿觉的行纪》更是有着野心勃勃的时间线索,让人想起《圣经·创世纪》中上帝造世的时间安排,此外,其中的空间线索也如下引一段,流水账般清晰明白:

早7点从德钦县城升平镇乘车出发,沿着澜沧江畔,走德钦至维西县的公路,到羊咱村的德贡大桥。过桥继续乘车上山,过永久村。在多拉垭口下车,挂经幡。开始负重步行,一路下山。中午在约南午餐。下午4点到永是通牧场住宿。

有的诗歌,如前面提到的《青藏线·一路花儿开》,及《内转卡瓦伯格》,时间线索是隐性的,全诗在显性层面,按照地点的移转写下去,甚至地点本身成为各个段落的标题。《墨脱·怒江纪行的卷子》《时间都哪去了》带有文化地理考察性质。相比之下,《疗伤》的时空线索不如上面几部作品那么“赤裸裸”,但通观全诗,基本上也是按照“伤情”的发展线索铺展开来的。

为何高星如此不厌其烦地执着于时空的流水账式记录?在《转山》中,我们看到,时空是循环的、并列的、流动的、重复的、可逆的,总之不是“北京”的时间,不是被现代化殖民的栅格化时空,用马克思主义的话来说,它所描绘的是一种原初的、别处的、非异化的时空/世界。似乎只有这样的时空/世界,才更接近柏格森所谓的“绵延”,一种“真正的时间”,一种“深层自我”,生命与世界的真相,据称即在于此。在此意义上,如果说《转山》等作品还保留着格式化时间——我们在现代日常生活中所使用的时间——的印记的话,那么《时间都哪去了》、《病》这些或多或少“隐藏”了时空线索的作品,相比之下似乎更接近于柏格森的“绵延”,换言之,更加接近生命与世界的真相。想想《病》,在过去、现在、当下、自我、他人、时代之间,意象往复流转、组合排列,世界“徒有虚名”,“阳光都已陈旧”,纵然一片“白茫茫”,终究在“尘埃”中保持“恋物癖”,千言万语汇成一句话,“多大点事呀”。一个北京中年人的世界真相在此。

当然还有所谓“身心合一”。在高星的作品中,前文已经提到,身体的描绘与升华,是一个重要主题。这让高星的写作具备了“身体写作”的某种特质,但又与之不同。他是一个相当“老派”的诗人,不甘心停留于身体本身;但他又是一个相当前卫的诗人,他必须由身体出发,而不愿意直接跳入某种既存的意识形态泥淖中,如高星在诗中所言,那是“拔高”,虚假地描绘自己与世界。无论是由受伤引发的洋洋洒洒的抒发,还是在转山中感受“信仰”或“信念”,高星的长诗,都显现为一种斯宾诺莎式的身体/情感本体论,而非高蹈的思想驱动的写作。认定不能装逼,但终究又放不下,一种从上世纪六七十年代走过来的那种典型王朔式的状态,但也许更“正”一点。在此,《疗伤》中的一段话,简直道出了高星长诗的“中心思想”:

看见乌克兰流血事件,我通过此次刻骨铭心的伤痛,终于体会到了人是会疼的肉。我怎么能舍得用我的肉去伤害你的肉。更不能伤害你的心了,因为人心都是肉长的。

我“拔高”一下,这种情动经验的抒发,不仅有古希腊悲剧(如索福克勒斯《菲罗克忒忒斯》,受伤哀嚎的主人公引发怜悯)的动人力量,也与孟子所谓“不忍之心”不谋而合呀。此即所谓“与世界的和解”,它经由的是个人身体的情动经验,而不是意识形态的认同——如高星诗中所言,“你的容颜,你的声调,甚至你的手/都在比较着从远处而来的印象”,而由此生发的“认同的伤感,比美好还多情一点”。

身心合一与时空流动,前文事实上已经指出,并不仅是结构意义上的动力学,它还是本体意义上的动力学。用烂俗的话讲,推动诗人写作的,是“爱”,基于身体而生发的对人与世界的爱——词与物最终走向亲密无间。

这就不得不讲到高星在其长诗中不断用引用、罗列等方式所表现出来的对于“物质世界”的偏爱。他对地点的不厌其烦,他对文献资料的引用,以及遍布其诗歌中的对世界的观察体悟,如这里:

玛尼石 玛尼石 玛尼石

玛尼石 玛尼石 玛尼石

玛尼石 玛尼石 玛尼石

玛尼石 玛尼石 玛尼石

玛尼石 玛尼石 玛尼石

玛尼石 玛尼石 玛尼石

玛尼石 玛尼石 玛尼石

玛尼石 玛尼石 玛尼石

玛尼石 玛尼石 玛尼石

玛吉阿米 玛利亚 玛丽莲

爱玛士 神马都是 泥石流

草泥马 马克思 爱是什么

马尼拉 马尼奥塔 宝玛仕

马爹利 妈咪 玛米亚

这些均显示了高星对“物质世界”的热情。什么是物质世界?它就是我们身处其间的世界,就是我们脚下的大地,就是去除意识形态的“精神锈斑”、用身体体悟、用眼睛观看的那个存在。如此对于存在的探寻,用高星自己的话说,叫做“在自然中行走”。在此意义上,无论是在北京疗伤,还是到西藏转山,其意义都并不在于“北京”和“西藏”,而是我们生活的这个实实在在的世界。

我们或许可以称之为高星式的“存在主义”,它与我们耳熟能详的萨特式存在主义不大相同,倒更接近海德格尔所揭示的古希腊式的世界观念,即回归大地,“积极生活”——对此,高星的收藏癖和对手工艺的喜爱,似乎均可作为佐证,如阿伦特所言,“工作”所生产出来的“作品”,就是我们说的“手艺”,构成了我们生活的世界。

本文作者 李九如

来源:西局书局

作者:李九如

https://mp.weixin.qq.com/s/nwyhY17h6_1L7fXPz-h5NA

作者:李九如

https://mp.weixin.qq.com/s/nwyhY17h6_1L7fXPz-h5NA