秘密:我不敢告诉父亲的一件事

秘密:我不敢告诉父亲的一件事

——致著名诗人李瑛、李小雨父女

郁东

引:中国文界的传奇父女,李瑛和李小雨,他们的逝世是中国诗坛的重大损失,10年来,我总想写点什么,但都难以下笔。父亲李定邦20世纪50年即收藏《诗刊》,我最早认识大诗人李瑛,就是从他的作品《新兵日记》开始的。

白纸上的字,写了

撕碎,片片樱花皆小雨

父亲不懂网络

但我心存疑虑

怕他从孙子的口中知道

上世纪五十年代

他最喜欢的诗人

李瑛走了

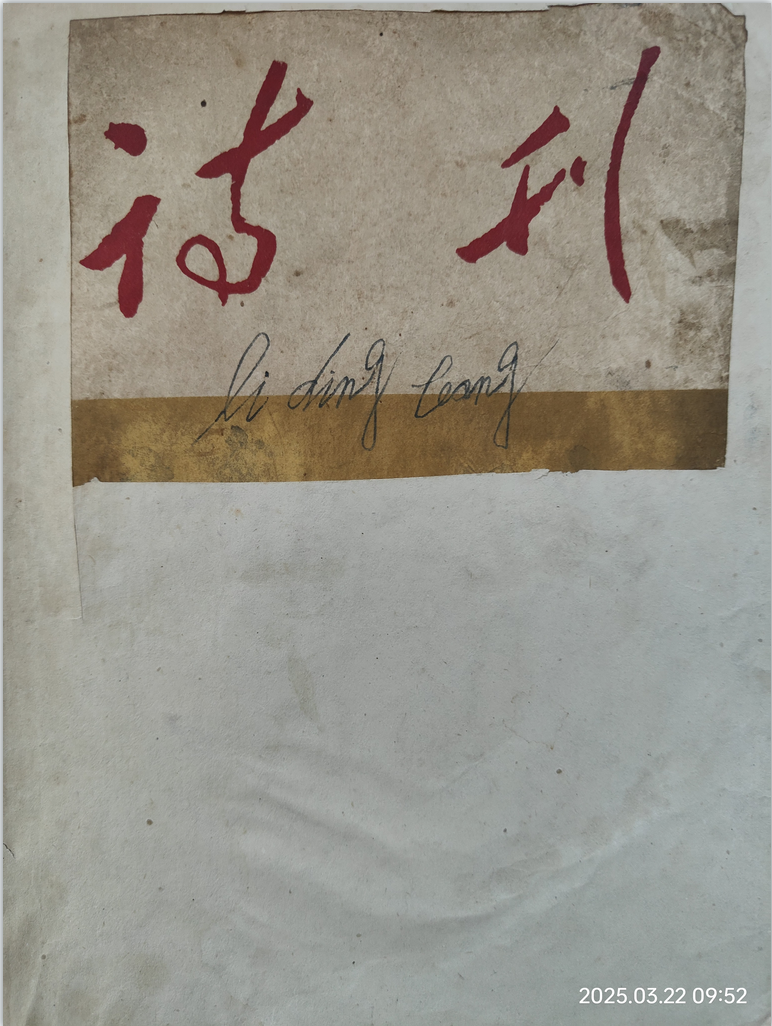

1959年《诗刊》7月号

还留着父亲鲜红的印章

父亲此生以我为荣

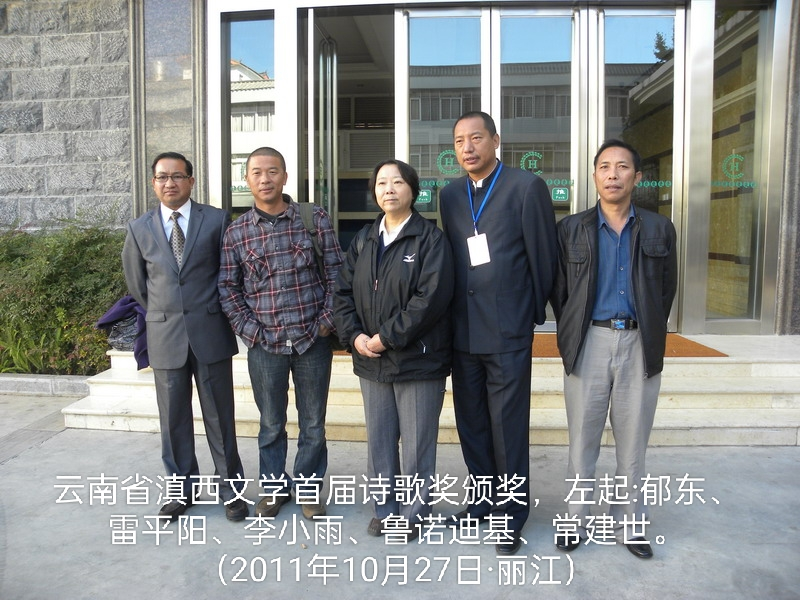

是因为2011年10月,丽江

我和李小雨的一张照片

再早就是2007年8月,西宁

首届青海湖国际诗歌节

我和李小雨披着哈达的合影

父亲以我为荣

是因为我告诉他

李小雨是李瑛的亲女儿

《东方之光》的《红纱巾》

《飘向玫瑰谷》

小雨走了十年,很突然

六年前李瑛也走了

白纸上的文字是无法记述的

在我的诗笺上

《生命是一片叶子》

《颤抖的,是她送给你的,她的心》

2015年2月11日,落下如此寒冷的小雨

2019年3月28日,天国路上启程的李瑛

这是多么黑暗的日子,十年

我的心总是那么沉重

又是清明节

只要87岁的父亲高兴

像当年读《诗刊》的惊喜

《我骄傲,我是一棵树》

我就一直保守这个秘密

不敢告诉父亲这件事

只是希望李瑛和他的女儿李小雨

在他的心里一直好好活着

在《我的中国》

敬祝他们寿比南山

诗心永存

2025年3月26日晚23:59诗,4月1日晚修订

【诗人档案】李瑛(1926年12月8日—2019年3月28日),河北丰润人,生于辽宁锦州。1943年开始练习写作,所写诗歌收入1944年与同学合编自费印刷的诗集《石城底青苗》。1945年考入北京大学中文系,边读书边从事进步学生运动。1949年参加中国人民解放军,随军南下,任新华社部队总分社记者。1950年底回北京,参加抗美援朝,后到解放军总政治部工作,1955年到解放军文艺出版社做编辑,历任副总编、总编、社长、总政文化部部长等职。于2019年3月28日凌晨3点36分去世,享年93岁。

【诗人档案】李小雨(1951年10月26日——2015年2月11日),生于河北省丰润县,毕业于北京大学中文系,当代女作家。1983年加入中国作家协会。曾任《诗刊》常务副主编、中国诗歌学会副会长兼秘书长。2015年2月11日,因病在北京去世,终年64岁。2015年2月17日上午10点,遗体告别仪式在北京八宝山殡仪馆竹亭举行。

【诗微评】

真诚的技艺:微小秘密承载的宏大纪念

杨迪斯/文

郁东的这首《秘密:我不敢告诉父亲的一件事》是一首充满情感厚度与代际温情的悼亡诗,通过个人记忆与文学史的交织,展现了诗人对李瑛、李小雨父女的深切缅怀,以及对自己父亲的体贴与守护。

1.主题与情感的独特性。诗歌以“保守秘密”为核心,构建了双重情感空间。

一是对文学偶像的悼念:李瑛、李小雨作为中国诗坛的重要人物,他们的离世被诗人视为“黑暗的日子”,但哀痛中又带着对文学精神的坚守(“诗心永存”)。二是对父亲的温柔谎言:诗人刻意隐瞒偶像离世的消息,既是对87岁父亲精神世界的保护(“只要父亲高兴”),也暗含了子辈对父辈文化情感的延续。这种“善意的隐瞒”让诗歌具有伦理张力,远比直白的悼念更动人。

2.结构设计的匠心。时空的层叠,诗歌通过三个时间维度展开。一是历史时间(1950年代父亲的《诗刊》收藏、2007年与李小雨的合影);二是死亡时间(2015年李小雨、2019年李瑛的离世);三是当下时间(2025年清明节的秘密)。这种交错强化了生命逝去与记忆永恒的对比。意象的呼应,“白纸上的字,写了/撕碎”象征无法言说的痛苦;“片片樱花皆小雨”以自然意象隐喻李小雨的诗魂;“鲜红的印章”成为连接父辈与文学史的实物见证,厚重而具体。

3.语言与修辞的克制美。白描中的深情,诗人避免直抒胸臆的煽情,而是用细节堆砌情感(如父亲“鲜红的印章”、与李小雨“披着哈达的合影”),让私人记忆具有公共感染力。隐喻的运用,“寒冷的小雨”双关自然气候与诗人离世;“天国路上启程”将死亡诗化为旅程,弱化了悲剧性,强调精神性。重复的节奏,“父亲以我为荣”的两次重复,凸显两代人对文学信仰的传承,也暗含诗人对父亲情感需求的深刻理解。

4.文本互文与文学史意识。引文与档案的功用,诗前的引言和文后的诗人档案,将私人写作嵌入公共文学史框架,赋予作品文献价值。这种“非诗文本”的加入,让诗歌成为个人记忆与集体记忆的缝合点。致敬的嵌套结构,诗人→李瑛/李小雨→父亲→郁东自己,形成一条文学影响的链条,揭示了中国当代诗歌的代际传承。

这首诗以“微小的秘密”承载“宏大的纪念”,在家庭伦理与文学致敬之间找到了巧妙的平衡点。它不仅是写给逝者的安魂曲,更是写给生者的温情书——那些我们选择隐瞒的真相,往往是最深沉的爱。在艺术上,诗人用朴素的细节、克制的语言和严谨的结构,让私人情感升华为一代人的文化记忆,这正是当代汉语诗歌中稀缺的“真诚的技艺”。

(注:本文已获作者授权发布)