基韦斯特的七彩阳光

基韦斯特的七彩阳光

作者:陈双娥

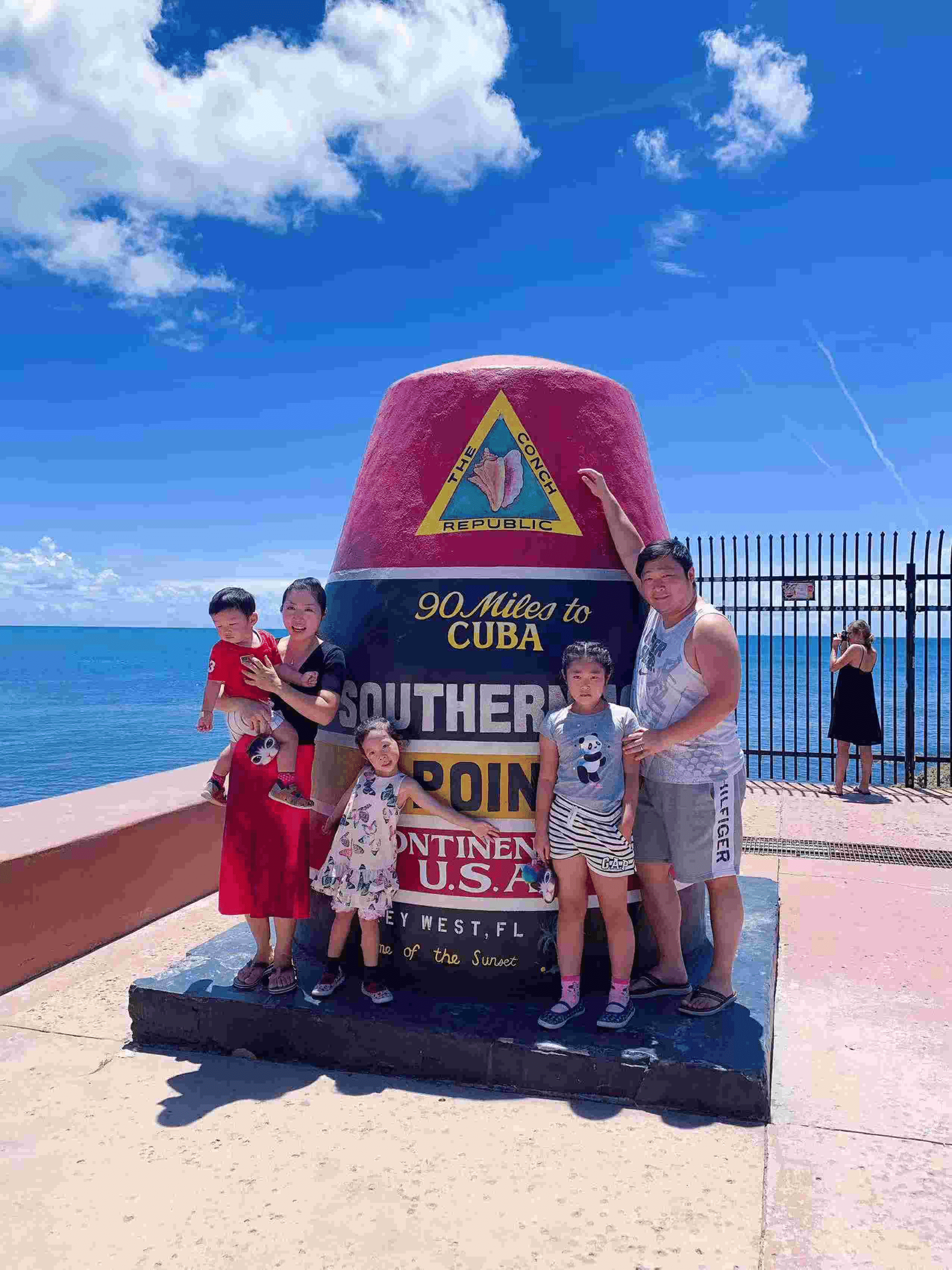

这里是“美国大陆最南端”距古巴90海里

晨雾尚未散尽时,我们的车已如一只渴望破茧的蛹,缓缓驶出迈阿密温热的怀抱。七口人的呼吸在车厢里织成一张细密的网,网住了清晨特有的那种混合着期待与倦意的静谧。最小的孙子在母亲怀中沉沉睡去,八岁的大孙女已懂得为弟弟妹妹整理散落的玩具,四岁的小孙女则把整张脸贴在车窗上,看外面流动的风景如何从城市的规整渐变为人烟的疏朗。

美国1号公路在前方铺展开来,像一轴被命运之手徐徐摊开的羊皮卷,而我们,正要成为这卷轴上即将落墨的几笔淡彩。

向南,再向南。海的气息先是隐约的,如远处飘来的断断续续的歌谣;继而鲜明起来,成为一种扑面而来的、带着咸腥的宣告。当七哩桥那修长的身影终于在地平线上凝成一道银灰色的实线时,正午的阳光正烈烈地燃烧着,将天空与海水炼成两块巨大的、光滑的蓝宝石,而长桥便是镶嵌其间一道冷静的铂金分割线。

然而,真正的震撼,并非始于桥身,而在抵达桥梁之前那一段堪称天地奇观的路程。当公路两侧葱茏的陆地,如同退潮般缓缓收敛,最终谦卑地收缩到仅与柏油路面同宽时,一种前所未有的空间体验攫住了所有人。那已不是在陆地上行车,而是驾驶着一叶金属的扁舟,航行在一片更为浩瀚的、由空气与光线构成的“海”之上。

右侧,墨西哥湾温暖慵懒的波涛轻吻着路基的石砾;左侧,大西洋深邃沉郁的浪涌则带着更雄浑的节奏,永恒地拍打着岸缘。陆地在这里瘦削成一道锋利的脊线,我们行驶于脊上,两侧便是无遮无拦的、直落深渊的万顷碧波。

那是一种近乎眩晕的壮阔,仿佛地球在此刻意展露它最脆弱的脖颈,而人类竟以一条公路的勇气,将这脆弱锻造成了通往奇迹的坦途。

儿媳轻声惊呼,小孙女瞪大了眼睛忘了提问。大孙女则静静地望着窗外那被极致简化了的构图:一线墨黑的路,两道银白的浪,以及充盈天地、无处可逃的蓝。

孩子们的爷爷参观记录海明威与船员出海场景的陈列室

我忽然想:这像不像海明威写的那个老人?在海上,只有一条小小的船,两边都是望不到边的大水,什么依靠都没有,只能靠自己。是的,这地理的奇景,与那文学的精魂,在此刻形成了绝妙的互文。海明威笔下那孤独的渔夫,所面对的正是这样一种被绝对的自然之力环伺的处境,一种剥离了一切社会支撑、直面无垠空虚的生命本相。

而这公路最窄处,恰似将那种文学意境以最直观、最物理的方式具象在我们车轮下。行驶于此,我们不仅是风景的观赏者,更在刹那间,以渺小的肉身,体验了那份与浩瀚对峙时颤栗与庄严并存的况味。

车轮碾过路面的声音,此刻听来,竟有了几分与命运角力的、单调而固执的节奏。

当我们最终驶上七哩桥本身,那种“凌虚御风”之感反倒因桥梁明确的形态而稍得缓解。然而方才那陆地最窄处,与公路等宽所带来的灵魂悸动,却已如一枚灼热的印章,深深烙在了此行的记忆底片上。它成了我们理解接下来一切的前奏——理解基韦斯特为何能孕育出那样的作家,理解为何一种极致的地理孤独,反能催生出最为饱满不屈的人文精神。

基韦斯特

当基韦斯特那色彩明快的建筑群终于像积木般堆叠在视野尽头时,日头已稍稍西斜。这座美国“日落故乡”以它标志性的、毫无保留的热情拥抱了我们。

在酒店,卸下行囊,在飘着肉桂香气的微风里,热情的服务员送上了带着薄荷香的沁凉毛巾,端来了摆放成心型的肉桂饼干。旅途的尘劳似乎被瞬间涤荡。

孩子们立刻恢复了活力,像一群发现新大陆的小探险家。最小的孙子摇摇摆摆地,走向大厅里那个巨大的玻璃水族箱,隔着玻璃,和一只慢吞吞转着圈的海龟认真地对望着,小嘴里“龟龟、龟龟”地叫个不停。

海明威故居参观指示牌

次日清晨,我们踏入海明威故居的庭院。时光在此仿佛被厚厚的绿荫与斑驳的墙影调慢了流速。

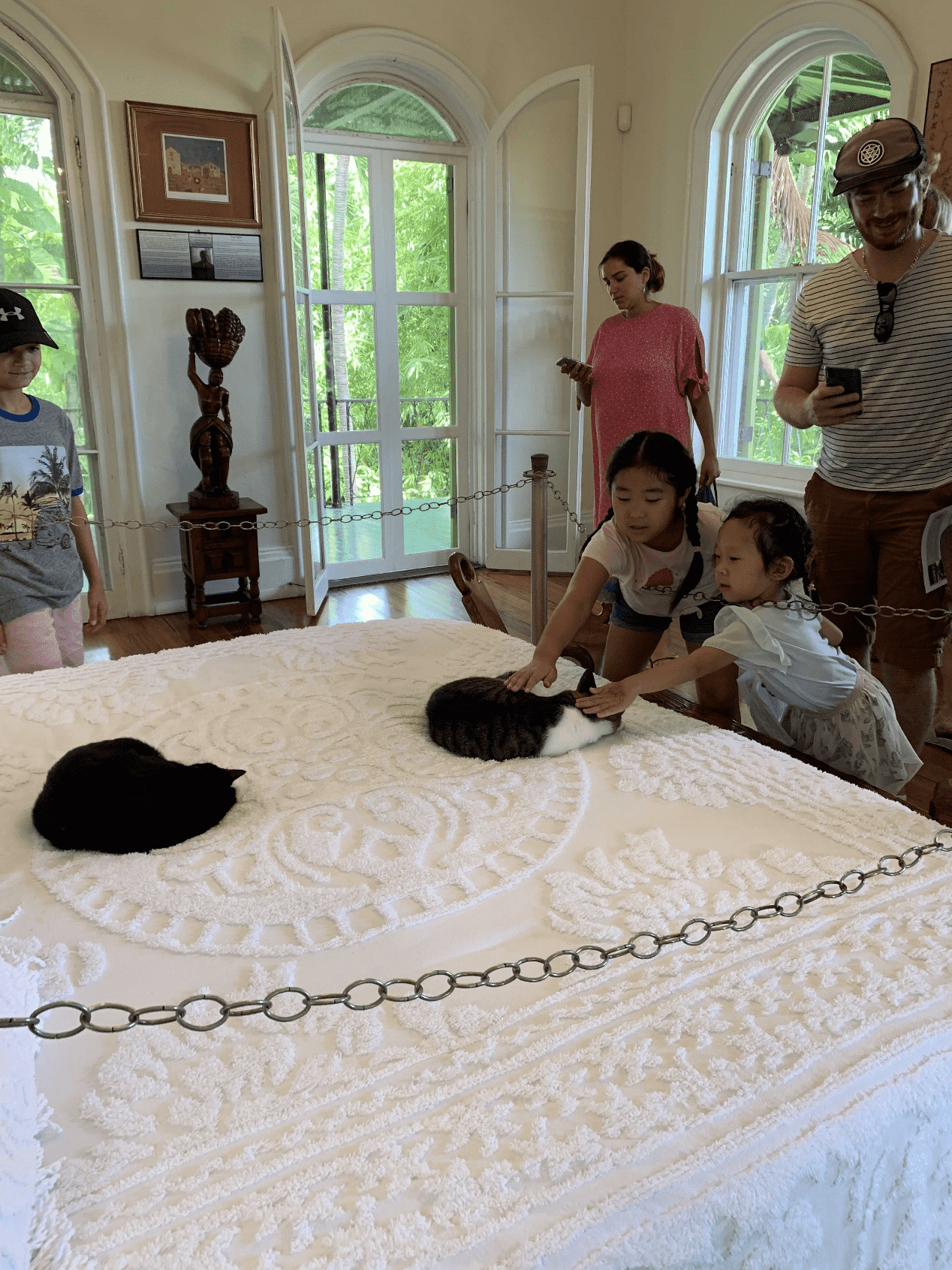

两个孙女与海明威故居的两只六趾猫很快成为朋友

六趾猫们在廊下闲适地踱步,对川流不息的访客报以贵族式的漠然。孩子们的注意力立刻被这些毛茸茸的“活古董”所吸引,小孙女甚至开始模仿它们,那因多趾而略显矜持的步伐:脚尖轻点,脚掌缓落,如羽毛飘地;另一只脚从身后抬起,膝盖微曲,小腿伸展出流畅弧线。当她完成这一系列动作,周围游客先是一愣,旋即爆发出笑声与掌声。小弟弟也跟着拍手,笑声清亮如铃。

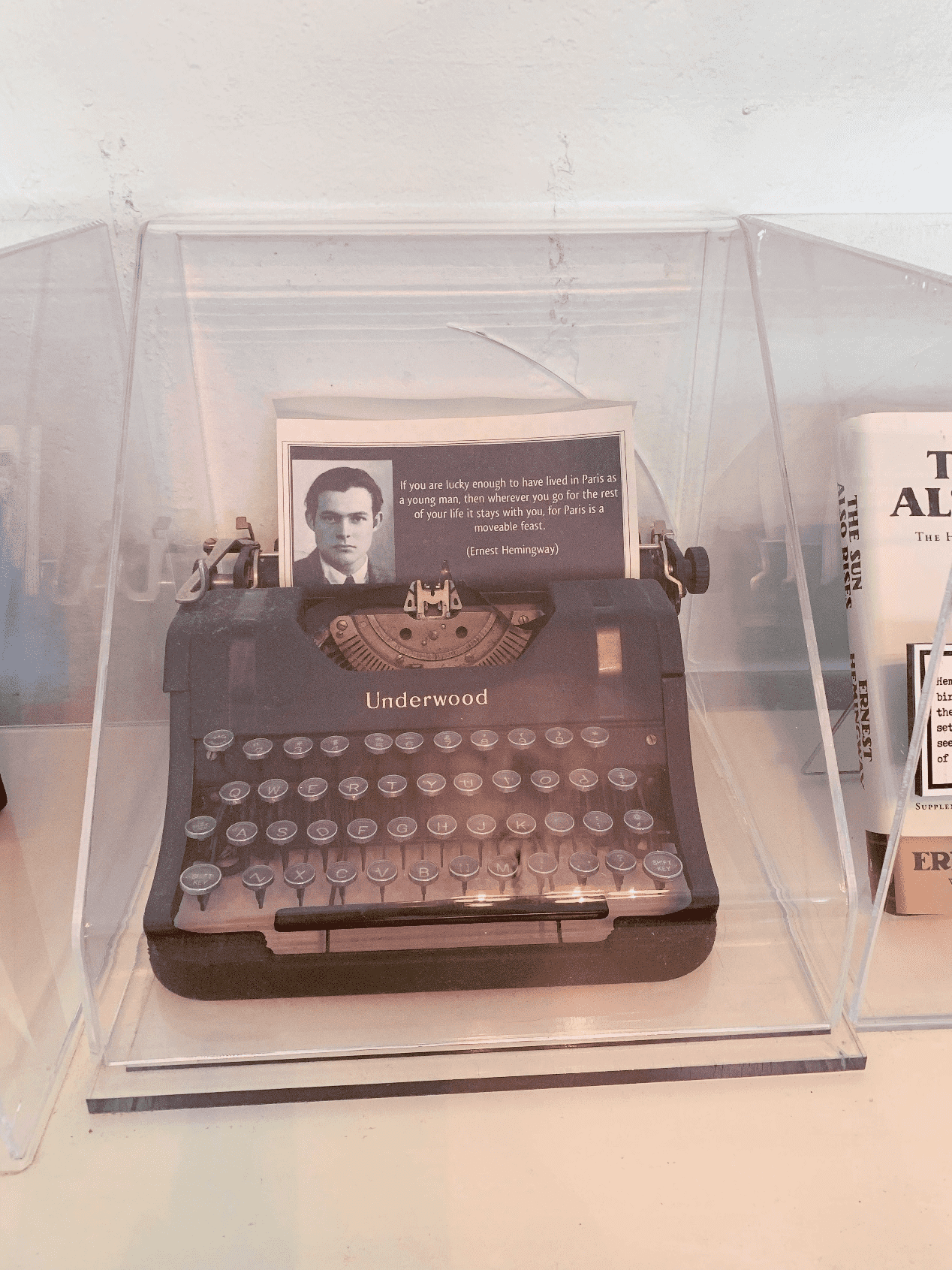

海明威用这台打字机敲出了《老人与海》

而大孙女早已跟着父亲和爷爷,沉浸在另一个世界。从海明威与罗斯福总统的合影,到他和渔民在船头的照片;从书房里那台老式打字机,到墙上蒙尘的麋鹿头标本。她表情严肃,听到不解处立刻发问。当得知《老人与海》就在二楼面向花园的房间里诞生时,她久久凝视那扇窗。后来她告诉我,她想象那个老人不是在与大鱼搏斗,而是在捕捞沉入海底的阳光。

我们缓缓走过一个个房间。她的目光掠过那些从巴黎远道而来的西班牙古董家具,掠过壁上凝固的往昔冒险的动物头颅,最终久久地驻留在书房。

作者向海明威用过的靠椅投以崇敬的目光

那间屋子并不轩敞,书桌也朴实无华,唯有一扇窗,将庭院里澎湃的绿意与阳光裁剪成框。“就是在这里,”讲解员的声音轻柔却清晰,“他写出了《老人与海》。”

大孙女轻轻倒吸了一口气,仿佛怕惊扰了空气中依然可能飘浮的词句尘埃。她走近些,并不触碰任何东西,只是那样看着,仿佛要将这景象连同那份创造的重量,一起吸入记忆的深处。

在陈列的照片前,她驻足的时间更长。那里不仅有海明威与政要名流的合影,还有与好莱坞的著名影星的。但更多是他与渔民、向导、酒保的勾肩搭背。

在一张他站在巨大的马林鱼旁、浑身湿透却笑容恣意的照片前,她看了许久,然后对我说:“奶奶,他不像个作家,更像……一个水手,一个刚刚打赢了一场硬仗的水手。”

我点头。这正是海明威魅力的一部分,他将生活本身也活成了充满张力与质感的故事。他的写作从来不是书斋里的冥思,而是从火热甚至粗粝的生命体验中淬炼出的结晶。

“他让这么多人远道而来。真厉害!我要学习他”。她仰头看着我,眼中是纯粹的求知欲。

窗外,那灿烂到几乎蛮横的基韦斯特阳光,就是他敢于直视生命里所有颜色的光,包括最刺眼、最灼热的那几种。海明威不回避痛苦,不美化失败,但即使在描述最深的绝望时,他笔下的人物也总保有一种不肯熄灭的尊严。就像我们昨天经过的那段最窄的路,两边都是吞噬一切的海洋,但路还在,车还在向前开。就是有这种还在向前开的精神。

庭院里那个著名的长方形游泳池——岛上第一个私家泳池。此刻,一池碧水在阳光下粼粼闪动,竟显出一种孩子气的奢侈与欢愉。

故居的马路对面,那座灯塔在午后晴空下白得耀眼。我们站在海明威时常凭窗眺望它的位置,听讲解员说,这灯光曾是作家深夜归家的向导。

海明威故居对面矗立近180年的加勒比海导航灯塔

故居对面,灯塔静静矗立近180年。白墙黑顶,在烈日下挺拔而孤独。讲解员说,灯塔不仅为海上航行船只提供导航指引,海明威醉酒晚归时,常凭这座灯塔的光找到回家的路。

更有趣的是灯塔旁那棵荔枝树,树干与灯塔基座几乎融为一体,枝叶如华盖,为灯塔遮荫。它们相伴已逾百年——灯塔守护海上船只,荔枝树守护灯塔。

大孙女在树下仰头看了很久,阳光穿过叶隙在她脸上洒下光斑。“它们像在对话,”她说,“一个用光说话,一个用影子回答。”

我握紧她的手,心中涌起难以言喻的感动。这趟旅程的目的,在此刻得到了远超预期的实现。她所领悟的,已非简单的崇拜,而是一种基于理解与共鸣的、深沉的敬佩。她看到了海明威作为作家的伟大,更窥见了他作为一个人的完整与复杂。那份在陆地最窄处感受到的、与浩瀚自然对峙的孤勇,在此与文学世界里永恒的搏斗主题合流,化作孩子们成长道路上的一束强光。

美国最南端的地理标志:倒置的陀螺

从海明威故居出来,我们来到美国最南端的地理标志前。这里离实际地理最南点约300米。那里已是海军基地,因军事管制限制而设置此替代性地标。标志是一座红白相间的巨型浮标,形如倒置的陀螺,醒目地矗立在街头。浮标底座刻着“美国大陆最南端”字样,侧面标注“距古巴90英里”,幽默点明地理特色。清晨游客稀少时,浮标在阳光下色彩鲜明;午后则人潮涌动,游客排队合影,或张开双臂“拥抱古巴”,或倚靠浮标,让红白条纹成为照片焦点,定格这“天涯海角”的独特瞬间。

孩子们吸着椰子汁,海风吹起他们的头发和衣角,把玩在纪念品商店里挑选的海螺与帆船模型,笑声清脆。

我望着眼前仿佛没有尽头的加勒比海,夕阳正在积聚力量,准备上演一日中最辉煌的告别。

在基韦斯特,我们收集了这一路的七彩光辉:跨海公路上银色的决绝,陆地最窄处蓝色的孤悬,故居庭院里绿色的沉思,以及此刻天际这悲壮而温柔的金红。但最为珍贵的,是落在我们心田的那束光——它由敬佩、理解、折服混合而成,或许不够稳定,却足够明亮,足以照亮我们很长的一段航程。

车向北,驶回我们来的地方。但我知道,我们已不同。一片海,一所老房子,一位作家,一束穿越百年依然灼热的理想之光,在几个平凡的夏日,完成了无声的传递。这或许便是旅行的至高意义:不仅是用脚步丈量地理的远方,更是让灵魂在某一瞬间,与另一颗伟大的灵魂,在阳光下,欣然相遇。

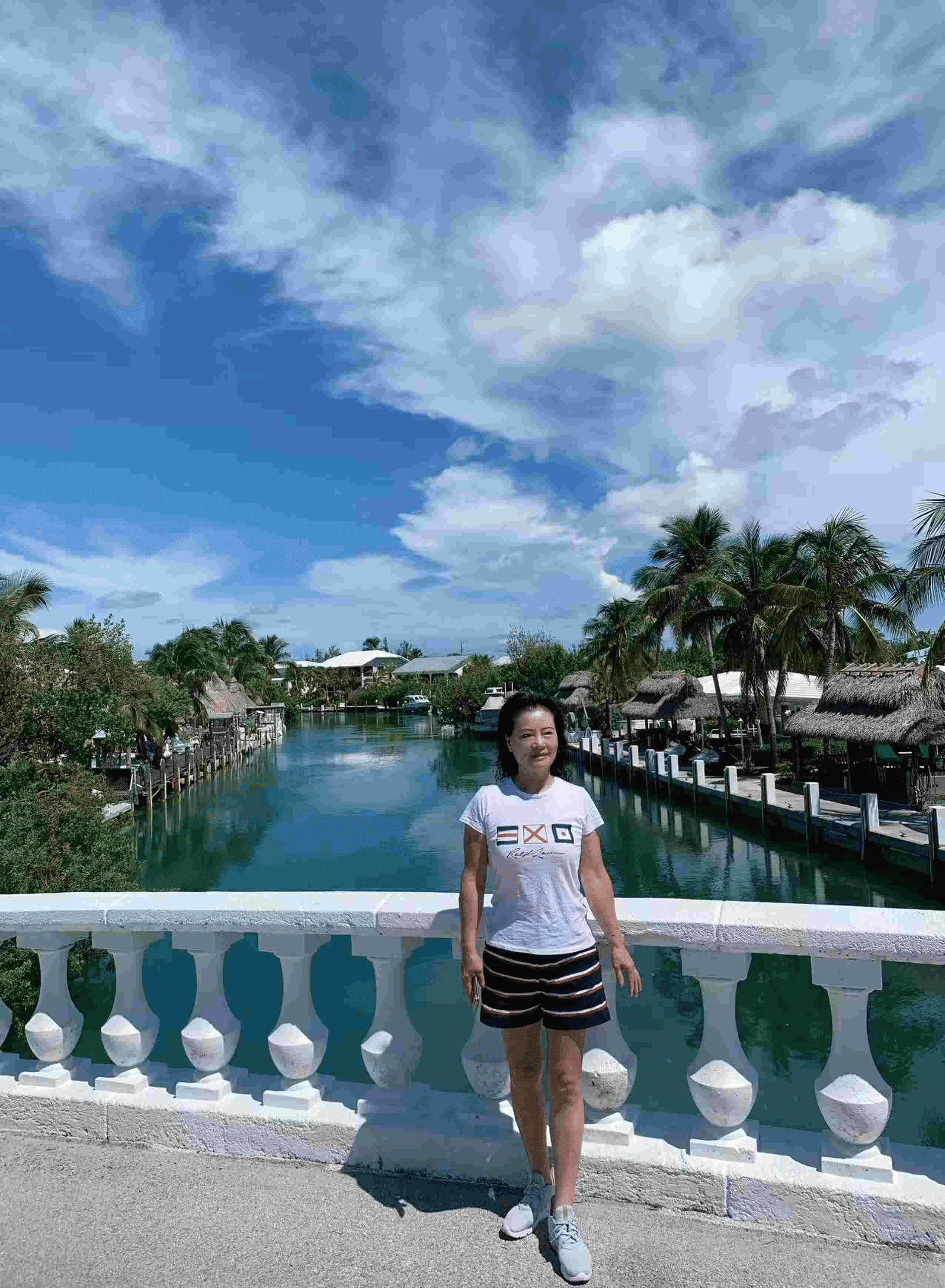

作者身后是基伟斯特“鸭子港小镇”

后视镜里,掠过“鸭子港小镇”的彩色木牌。那天来时,在此稍作停留的景况便浮现眼前。这是一个与我洞庭湖老家同名的,宁静的珊瑚礁岛,天水一色,白云如絮。走近水边,能清楚地看到鱼鳞上的金银光晕,虾壳的节数。道路干净得像被海水冲刷过,空气中弥漫着海藻的清新气息。

在车里,我们一路讨论着“海螺共和国”的故事:

1982年4月,美国边境巡逻队在此设立路障,严查偷渡与走私,却意外扼住了这座旅游天堂的经济命脉。游客骤减,商铺萧条,岛民们的生计岌岌可危。市长丹尼斯·沃德罗,一位以幽默与韧性著称的领导者,带领代表团飞赴迈阿密联邦法院,恳求撤销路障,却空手而归。归途中,他向媒体掷下一颗“政治炸弹”:次日正午,基韦斯特将宣告独立,脱离美利坚联邦。

海螺共和国的国旗

4月23日,克林顿广场人潮涌动,旧海关大楼前,沃德罗市长登上平板卡车,在欢呼声中宣读《独立宣言》,自封“海螺共和国总统”。仪式的高潮极具戏剧性——他手持古巴面包,轻敲一名身着海军制服的男子头顶,象征对美“宣战”。

随即,数百民众挥舞水枪、投掷面包,冲向附近空军基地,与“美军”展开一场一分钟的“激战”。

战局迅疾落幕:沃德罗“投降”,却以胜利者姿态索赔十亿美元“战争赔偿”,声称补偿联邦政府长期“围困”的损失。

这场闹剧般的“独立”虽昙花一现,却意外奏效。媒体狂欢报道下,美国政府哭笑不得,最终撤除路障,基韦斯特旅游业重焕生机。法律赋予的弹性让“总统”头衔得以保留,每年4月23日,岛民们隆重庆祝“独立日”,阳光依旧炽热,岛民们在水枪战与面包投掷中重温历史,将经济困境转化为永不褪色的旅游名片,吸引全球目光。

作者近照

【作者简介】:陈双娥,湖南汉寿县人,毕业于湘潭大学,国家二级作家,湖南省作家协会会员。1980年发表处女作《会计之歌》,主要作品有长篇小说《反绑架》;长篇纪实小说《大追捕》;长篇儿童小说《险走洞庭湖》;法制文学作品集《权与法的较量》《钱与法的碰撞》《义与法的冲突》《生死赌注》《生死抵押》《生死游戏》。《义与法的冲突》获公安部第四届金盾文学奖三等奖、湖南省第二届金盾图书奖一等奖。新作《柚子念》《母亲的目光永远是最温柔的导航》《我知道你今天会来》《加勒比海明珠之夜》《老家在时光里酿成了诗》《铁甲村正向你走来》《我还在路上》《加勒比海潮汐里的古巴》《光环下的大汉寿》《新汉寿赋》《巴拿马淌金的运河》《心还在马尔代夫》等在 “作家网”“红网”“新湖南”“正扬网”“走向”和《湖南日报》《潇湘晨报》《华侨新报》《华侨新视野》发表后,获得广泛赞誉。

(注:本文已获作者授权发布)