瞻仰中山陵·赓续先驱志

瞻仰中山陵·赓续先驱志

——一场穿越百年的南京历史文化朝圣之旅

陈宝林

当金秋的风掠过紫金山的层林,将枫叶染成醇厚的丹红,中山陵便在澄澈的暖阳中揭开了它庄严的面纱。这座矗立在钟山南麓的建筑群落,不仅是砖石与钢筋的精妙组合,更是镌刻着中国近代民主革命初心的精神高地,是无数国人心中跨越百年依旧滚烫的信仰坐标。202X年10月23日,鹤乡通榆旅行的15位同行者,怀揣着对历史的敬畏、对先驱的追思,从千里之外奔赴南京,共同开启了这场触碰灵魂、对话百年的历史文化朝圣之旅。

中山陵,这部以匠心为笔、以山河为纸写就的“革命史诗”,每一处细节都沉淀着孙中山先生为“推翻帝制、建立共和”奔走呐喊的光辉历程。回溯历史,1926年,随着第一锹泥土在紫金山南麓扬起,这座承载着民族期望的建筑正式动工;1929年,历经三年匠心营造,中山陵建筑群落全面落成,以庄重典雅的姿态迎接先生灵柩归葬。在建筑风格上,它打破传统桎梏,巧妙融合中国传统宫殿的恢弘规制与西方现代建筑的简洁美学,飞檐翘角间尽显东方气韵,廊柱拱券中暗藏西式严谨,成为中国近代建筑史上“中西合璧”的典范之作。如今,它不仅是全国重点文物保护单位,更在2012年成功入选“中国世界文化遗产预备名单”,让这份属于中国的革命记忆与精神遗产,获得了走向世界的契机。

踏上朝圣之路,首先映入眼帘的便是中山陵的标志性建筑——“博爱坊”。这座由花岗岩打造的四柱三门式牌坊,虽无繁复雕饰,却自有一种震撼人心的力量。坊额之上,孙中山先生手书的“博爱”二字遒劲有力,笔锋间尽显先生“天下一家,共享太平”的博大胸怀,历经百年风雨洗礼,依旧熠熠生辉,仿佛在向每一位来访者诉说着那个年代的理想与温情。穿过博爱坊,便是长达480米的墓道,两侧的松柏如忠诚的卫士般整齐排列,树干挺拔、枝叶苍翠,将秋日的阳光筛成细碎的金斑,洒在青石板路上,行走其间,仿佛能听见历史的回响在耳畔轻轻萦绕。

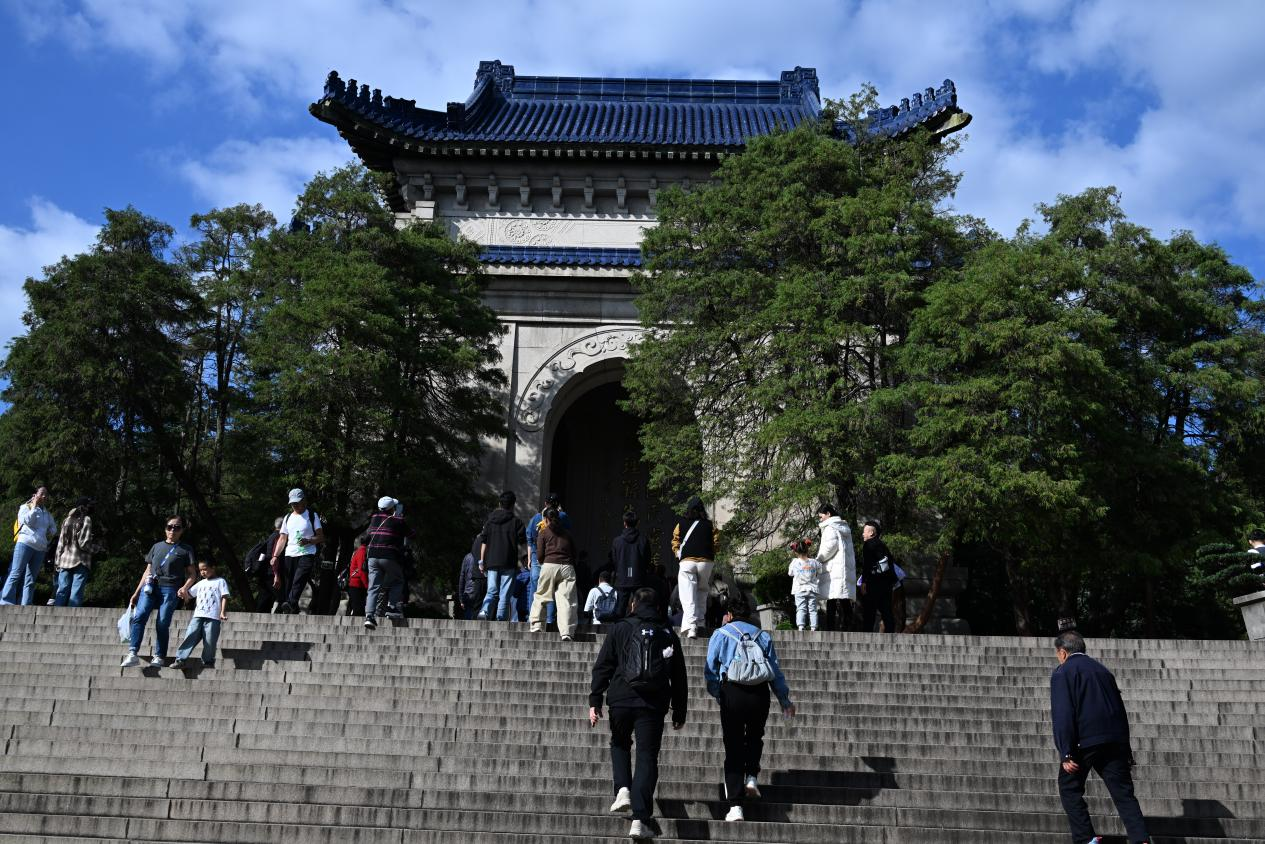

墓道尽头,陵门巍然矗立,门楣之上,“天下为公”四个鎏金大字格外醒目,这是孙中山先生毕生追求的政治理想,也是他留给中华民族最珍贵的精神遗产。从“博爱”到“天下为公”,短短数字,却浓缩了先生对国家、对民族、对人民的深沉热爱,成为指引后人前行的精神灯塔。拾级而上,392级石阶蜿蜒通向山顶,每一级石阶都象征着一段波澜壮阔的革命岁月,每一步攀登都像是在与百年前的先驱进行一次跨越时空的对话。石阶两侧的平台宽窄相间,随山势起伏而变化,站在平台上回望,整座南京城的风光尽收眼底,让人在感受建筑之美的同时,更能体会到“会当凌绝顶”的开阔心境。

终于抵达山顶的祭堂,这里是中山陵的核心所在,也是无数人缅怀先生的圣地。祭堂内,孙中山先生的汉白玉坐像庄严肃穆,先生身着长袍马褂,左手扶膝、右手握卷,目光坚定地望向远方,仿佛仍在为国家的前途、民族的命运深思。坐像四周的墙壁上,镌刻着《建国大纲》《三民主义》的节选内容,墨色深沉、字迹清晰,每一个字都凝聚着先生对国家独立、民族复兴的深切期盼,每一句话都彰显着革命先辈“为天地立心,为生民立命”的担当。穿过祭堂后侧的墓门,便是圆形的墓室,墓室中央,洁白的大理石墓圹静静安放,先生的灵柩便长眠于此。墓圹四周环绕着12根石柱,象征着先生倡导的“三民主义”与“五权宪法”的精神内核,整个墓室简洁而肃穆,让人不由自主地屏息凝神,生怕惊扰了这份跨越百年的宁静。

中山陵的设计不仅兼具美学价值与实用功能,更暗藏着深刻的象征意义。整座建筑群沿紫金山山势呈“警钟”形分布,从空中俯瞰,牌坊、墓道、陵门、石阶、祭堂、墓室依次串联,宛如一口巨大的警钟,时刻提醒着后人“勿忘历史,唤醒民众”。百余年来,这口“警钟”从未停止鸣响,它吸引着海内外的游客与学者慕名而来,让人们在瞻仰中感悟历史,在沉思中汲取力量。如今,中山陵已成为全国重要的爱国主义教育基地,每年有数百万参观者在这里重温革命历史、传承先驱精神,让“博爱”“天下为公”的理念在新时代焕发出新的生机与活力。

10月23日的南京,阳光温暖得恰到好处,微风轻拂过脸颊,带着紫金山特有的草木清香。在这场中山陵探访之旅中,鹤乡通榆旅行的15位同行者沿着先生的足迹,从博爱坊到祭堂,从392级石阶到圆形墓室,每一处停留都充满了对历史的敬畏,每一次驻足都饱含着对先驱的追思。他们认真聆听着讲解员讲述先生的革命故事,仔细阅读着墙壁上镌刻的历史文献,在庄严肃穆的氛围中,感受着百年前的理想与信念,也让自己的灵魂得到了一次深刻的洗礼。当夕阳西下,一行人即将离开时,再望一眼那座矗立在山顶的“警钟”,心中多了一份沉甸甸的责任——传承“博爱”的胸怀,坚守“为公”的初心,将对先驱的追思与对历史的敬畏,化作未来前行路上的无限动力。

这场南京历史文化朝圣之旅,从来都不是一次简单的观光游览,它是一次对历史的深情回望,是一次对精神的庄严传承,更是一次对使命的重新认知。中山陵的砖石会老去,但孙中山先生的精神永远不会过时;百年的时光会流逝,但“天下为公”的理想永远值得追求。站在新的历史起点上,让我们带着从中山陵汲取的精神力量,沿着先生未竟的足迹继续前行,在实现中华民族伟大复兴的中国梦中,书写属于我们这一代人的担当与荣光,让先驱之志薪火相传,让革命精神永放光芒!

(注:本文已获作者授权发布)