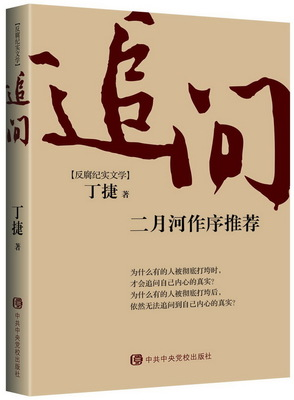

再读《追问》

再读《追问》

—— 追问贪官落马背后的人性贪婪与制度反思

许如亮

去年秋天,我认真拜读著名作家丁捷纪实文学作品《追问》,并写了读后体会——必须“追问”到底,发表在报纸和网络平台上。近一个阶段以来,即便有《追问》的警示,仍有一些官员重蹈覆辙,纷纷落马,我不禁深思,是什么让这些人“铤而走险”?

近期重读丁捷的《追问》,我的感受不再是初读时对腐败案例的震惊,而是循着书中贪官的心灵独白,直面两个萦绕心中已久的疑问:为何巡视组一到,曾经“稳如泰山”的贪官纷纷落马?为何那些在台上高谈廉政和大力塑造“清官”形象的官员,台下却沦为鼠窃狗盗的贪腐之徒?当再次翻开书页,那些浸透忏悔泪水的文字,终于在人性的幽暗与制度的缝隙里,显露出答案的真容。

巡视组的到来,恰似一把“利剑”刺破贪腐的伪装,而这“一剑封喉”的威力,从来不是偶然。《追问》中的某省交通厅原厅长的案例,堪称巡视组破局的典型案例。这位厅长在任期间,通过“影子公司”操控工程招标,甚至将家人安插在利益链条的关键环节,多年来凭借“表面合规”的操作和“人脉织网”的掩护,屡次躲过常规检查。这样的案例在现实中似曾见过。可当巡视组进驻后,仅用半个月便撕开了他的伪装。这背后,是巡视制度独特的“穿透力”,它跳出了“同级监督太软、下级监督太难”的困境,以“下沉式”核查直抵权力运行的“盲区”,以“靶向式”问责击碎贪官“法不责众”的侥幸。正如一位巡视干部所言:“贪官的伪装再精密,也抵不过对‘权力痕迹’的溯源,每一笔贪腐,终会在群众的记忆和资金的流向里留下印记。”巡视组的到来,本质上是将“休眠”的监督机制激活,让权力在阳光下“现形”,这也是为何贪官面对巡视组时,会从“镇定自若”瞬间转为“惶惶不可终日”。

而贪官“台上君子、台下蛀虫”的“双面性”,则藏在人性被权力腐蚀的渐变轨迹里。《追问》中某市委原书记的自述,道尽了这种异化的残酷真相。他曾是贫苦出身的“励志典型”,刚入仕途时也曾拒绝过小额贿赂,在大会上痛斥贪腐时甚至大动肝火。可随着职位升高,他发现“权力能换取的东西越来越多”,起初他还会用“人情往来”自我安慰,后来便索性将“权力变现”视为“能力的证明”。更讽刺的是,他越是贪腐,越热衷于塑造“清官”形象。这种“双面表演”的背后,是人性的自我分裂,一方面,他们需要通过“正面形象”维护权力合法性,避免被舆论质疑;另一方面,权力带来的欲望膨胀,又让他们无法停下贪腐的脚步。这种分裂,最终在巡视组的核查下彻底崩塌,当其“正面形象”的证据链被贪腐事实击碎,他们便再也无法伪装下去。

深入贪官的心灵深处,会发现他们的堕落并非“天生坏种”,而是“制度漏洞”与“人性弱点”同频共振的结果。《追问》中某国企原董事长的案例尤为典型,他所在的企业长期缺乏对“三重一大”决策的有效监督,董事会沦为“一言堂”,审计部门更是“自己查自己”的摆设。他在忏悔时坦言:“如果当时有个部门能有效监督我,我也不会走到这一步。”这揭示了一个关键问题,当权力失去边界,人性中的贪婪便会被无限放大。而巡视制度的价值,正在于它补上了“日常监督”的漏洞。这种“制度补位”,恰恰击中了贪官的“命门”,他们习惯了在“监督真空”里操作,一旦遇到真正有效的约束,便会迅速暴露无遗。

再读《追问》,更深刻地认识到,巡视组的“见效快”,本质上是制度优势的体现,贪官的“双面性”,则是人性在权力异化下的悲剧。书中那些贪官的忏悔,不是简单的“认错”,而是对“权力如何腐蚀人心”的血泪警示。他们曾有过理想,有过良知,也曾坚守初心,却在缺乏有效监督的环境里,一步步丢掉了初心。同时,也让我们反思,如何让制度监督从“事后追责”转向“事前预防”?如何通过完善“权力清单”“责任清单”,让官员“不敢腐、不能腐、不想腐”?这些,正是《追问》留给我们的深层思考,它不仅是一部反腐纪实文学作品,更是一面镜子,照见人性的脆弱,也照见制度完善的方向。

再读《追问》,不是为了“看贪污者的笑话”,而是为了在追问中寻找答案,如何守护权力的纯洁性,如何避免人性的堕落,如何让“台上的清官”成为“台下的真人”。这或许就是《追问》的价值,它让我们在直面黑暗的同时,更坚定地走向光明。

(写于2025.10.5)

(注:本文已获作者授权发布)