诗联映丹心,墨韵耀通榆

诗联映丹心,墨韵耀通榆

——我心中的好文友张连恕

陈宝林

在吉林通榆那片被风沙与阳光共同雕琢的土地上,文化的根系在岁月中深扎,孕育出无数温润心灵的生命。张连恕先生,便是这片土地上最动人的文化注脚之一。从1948年的啼哭划破乡野,到如今鬓角染霜的从容,他用七十余载的人生,将职业的坚守、文学的热爱与文化的担当熔铸为一体,如通榆草原上的古榆,沉默却坚定地撑起一片文艺的晴空,成为我们心中“德艺双馨”最鲜活的注脚。

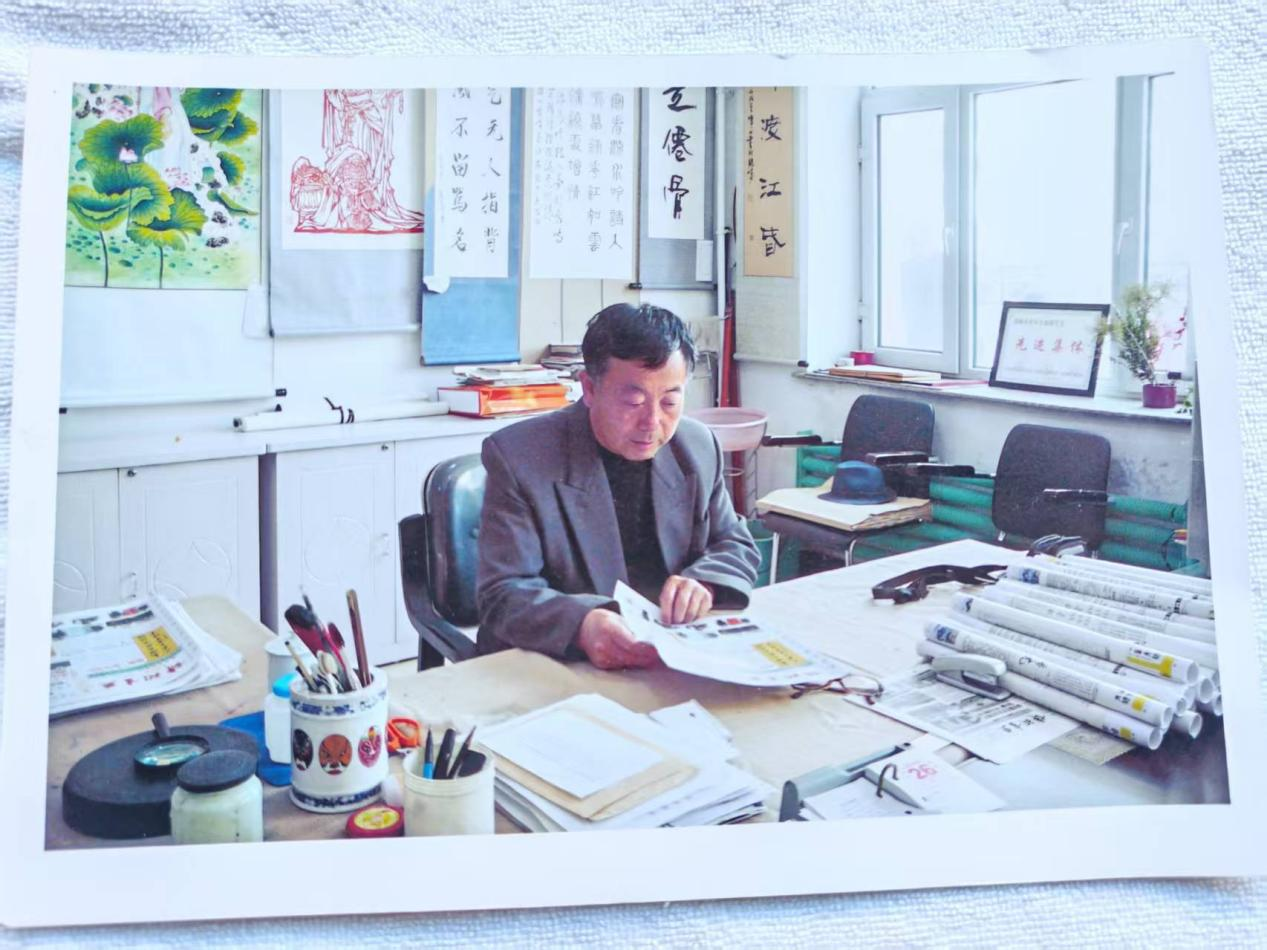

初识张连恕先生,多是听闻他在通榆财贸战线的传奇。那些年,他将青春与热忱悉数倾注在岗位上,算盘珠里藏着严谨,报表页间写满担当。面对繁杂的财贸事务,他从未有过半分懈怠,扎实的专业功底让每一笔账目清晰可溯,严谨的工作作风让每一项决策经得起检验,而卓越的领导才能更让他成为同事们眼中的“主心骨”。在那个奋斗的年代,他的名字与通榆财贸事业的成长紧密相连,如同账册上的关键数字,缺之不可。这份在职业领域的兢兢业业,早已为他“德”的底色埋下了厚重的一笔。

若说职场上的他是沉稳的“实干家”,那文学世界里的张连恕,便是灵动的“造境师”。自幼根植于心的文学情结,让他在繁忙工作之余,总能觅得与笔墨对话的时光。诗词是他最深情的告白,楹联是他最精妙的独白,笔墨则是他最忠实的伙伴。他的诗从通榆的泥土里生长出来,带着草原的辽阔与麦田的清香——写春日,是“风梳柳色千丝嫩,雨润桃腮一点红”的清新;绘秋景,是“稻浪翻金铺沃野,芦花飞雪映晴空”的壮阔;抒乡情,更是“一寸乡心融冷月,半窗竹影伴流年”的真挚。那些文字没有刻意雕琢的痕迹,却如田间的甘泉,顺着岁月的脉络流淌,将通榆的风土人情、时代变迁都酿成了诗意的酒。

楹联创作里的他,更显深厚功底。“联”者,“连”也,他将生活的洞察与文化的积淀连于平仄之间,对仗工整如建筑榫卯,意境深远似草原星空。纪念家乡发展,他写“改革铺春,通榆焕彩;创新逐梦,岁月流金”,寥寥数语便勾勒出时代脉搏;题赠文友唱和,他书“诗田共种三更月,联海同游一片心”,道尽文人相惜的赤诚。这些楹联或刻于亭台,或悬于雅室,或见于报刊,早已成为通榆文化景观中不可或缺的部分,让传统文化在现代生活里焕发新生。

岁月流转,从职场退休的张连恕先生,从未停下“传承”的脚步。如今身为通榆县关工委副主任的他,把对文学的热爱化作了对青少年的期许。他深知,文化的生命力在于代代相传,于是主动走进校园、社区,用通俗易懂的语言讲解诗词格律,用生动的故事诠释楹联魅力。在他的课堂上,孩子们知道了“仄起平收”的奥秘,读懂了“托物言志”的深情;在他组织的文化活动中,青少年们拿起笔,尝试为家乡的草木、田野创作第一首诗、第一副联。看着孩子们眼中燃起的文化火苗,他总说:“能让传统文化在年轻人心里扎根,比写十首好诗都值。”这份对文化传承的担当,让他的“德”愈发厚重,“艺”更添温度。

在通榆乃至白城的文艺界,张连恕先生的名字早已是一面旗帜。吉林省诗词学会会员、白城市诗词楹联协会顾问、通榆县楹联协会顾问、市县级老年书画研究会会员——这些身份不是冰冷的头衔,而是他多年深耕文艺领域的见证。每次文艺交流活动上,总能看到他端坐的身影,或认真聆听晚辈创作,或坦诚分享自己的心得。有文友困惑于楹联的对仗,他会逐字逐句拆解范例;有新人犹豫于作品的发表,他会主动鼓励并细心修改。他从不以“前辈”自居,却用谦和与热忱,为地方文艺界营造了“切磋琢磨、共同成长”的温暖氛围。许多人说,和张老交流,不仅能提升创作水平,更能感受到文人应有的谦逊与纯粹。

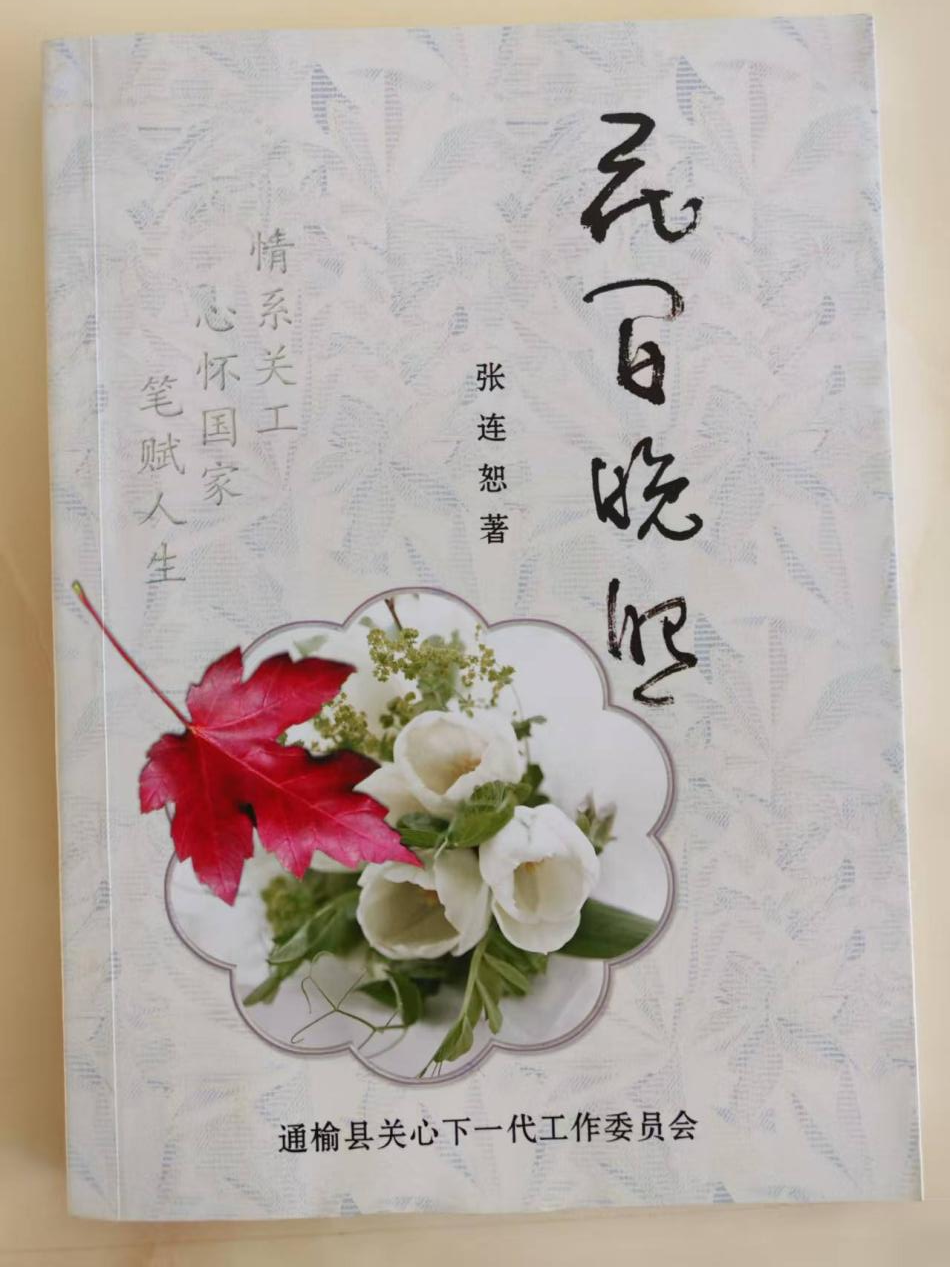

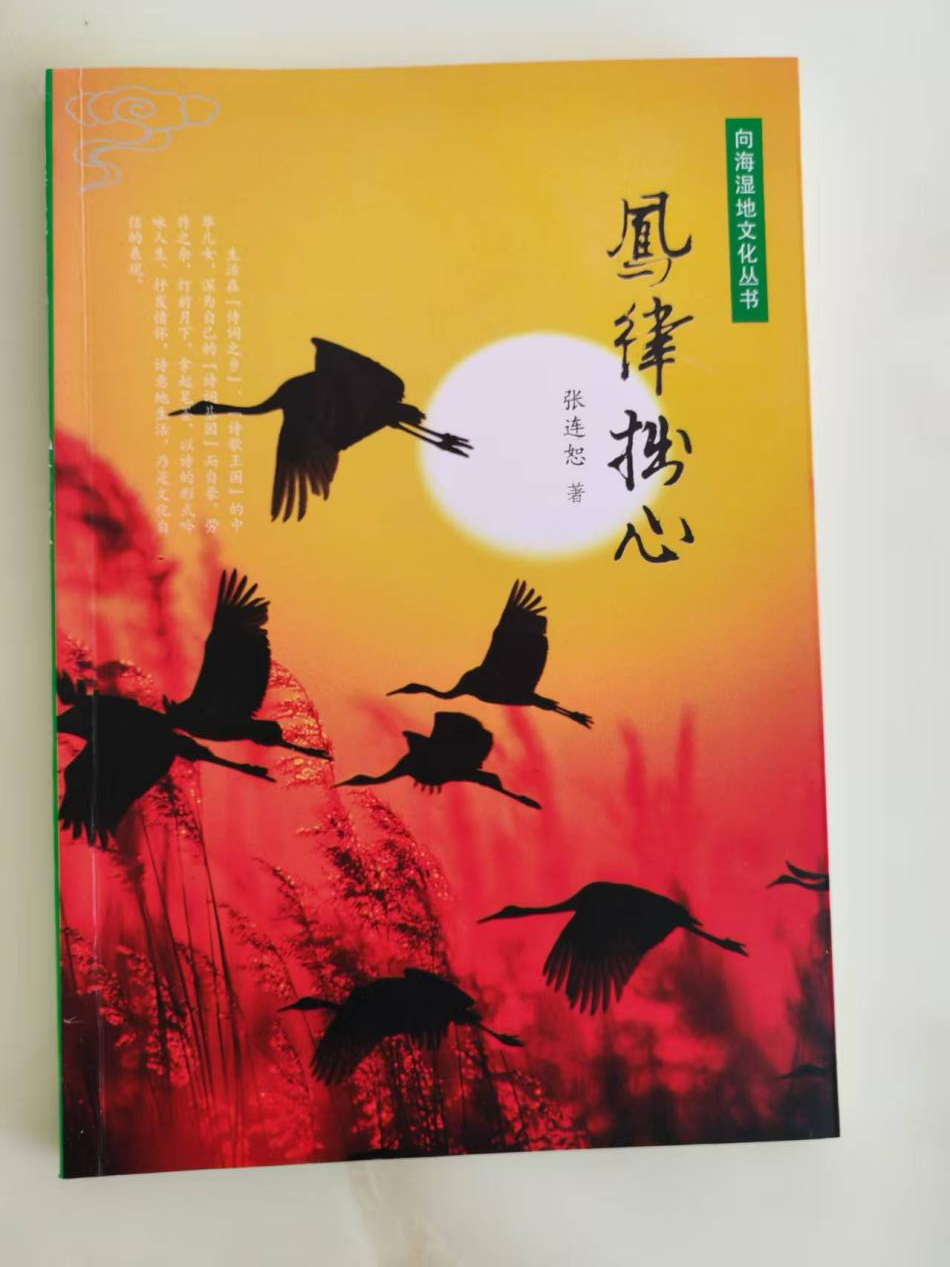

这份纯粹与才华,最终凝结成两部厚重的诗文集——《凤律拙心》与《花间晚照》。翻开《凤律拙心》,如同走进他的精神花园,那里有对人生的思考,对岁月的慨叹,每一首诗、每一联语都如未经打磨的璞玉,带着“拙”的真诚,藏着“心”的赤诚。而《花间晚照》更似一幅时光长卷,从青年的意气风发到晚年的从容豁达,从职场的严谨务实到文坛的诗意浪漫,都在文字中缓缓铺展。这两部作品集,不仅是他个人文学生涯的里程碑,更是通榆地方文化的宝贵财富——后人读之,既能领略诗词联墨的艺术魅力,更能读懂一位本土文人与家乡的深情羁绊。

如今再看张连恕先生,他仍如那棵伫立在通榆草原上的古榆,历经风雨却愈发苍劲。他用职业生涯诠释了“敬业”,用文学创作展现了“才华”,用文化传承践行了“担当”。在我们心中,他早已超越了“文友”的身份,是师长,是楷模,是通榆文化的“守灯人”。他的诗联里有通榆的魂,他的笔墨里有文化的根,他的品格里有文人的骨。

岁月会老,但诗意不会;时光会逝,但精神永存。张连恕先生用一生告诉我们:真正的“德艺双馨”,是把热爱藏于笔墨,把责任扛在肩头,把深情献给家乡。这样的好文友,值得我们永远敬仰与追随。愿他的诗词联墨永远在通榆的风里流传,愿他的人格魅力永远照亮我们前行的文学之路。

(注:本文已获作者授权发布)