邦水栗木寨:教师之寨 铭史伴师魂

邦水栗木寨:教师之寨 铭史伴师魂

——写在2025年教师节之际

文/图:罗祖文(贵州)

金秋九月渐近,教师节的馥郁芬芳,如轻柔的微风,漫过街头巷尾,悄然飘进贵州省都匀市绿茵湖街道邦水村——那座素有“教师之寨”美誉的栗木寨。微风轻拂寨前的邦水河,泛起层层涟漪,不禁让人忆起这片土地上的诸多身影,尤其是那些将半生心血倾付于讲台的坚守者们。

教师节的溯源

秋天,承载着众多值得铭记的节日与纪念日:9月1日开学日,开启崭新征程;9月10日中国教师节,饱含着对教师的深深敬意;9月第三个星期二的国际和平日,寄托着深切祈愿;农历八月十五的中秋节,满是团圆温馨;10月1日国庆节,洋溢着家国豪情;10月13日少先队建队日,展现少年意气;农历九月九日重阳节,传递敬老深情。

教师节设于开学之后,蕴含着细腻的深意。它自然地牵起师生间真挚的情谊,也凝聚了家庭、学校与社会对教育的共同期许,恰如杜甫笔下“随风潜入夜,润物细无声”,默默传递着“教育先行”的共识。

这份对教师的尊崇,是几代教育人用岁月铺就的。1931年,邰爽秋、程其保等教育家倡议以6月6日为“双六节”,然而,那《教师节宣言》里的呼声,终究在动荡岁月中消逝;1939年,虽将孔子诞辰日定为教师节,却因战火纷飞未能真正施行;1951年,“五一劳动节”曾兼作教师节,终因内涵不符而逐渐淡出。直至改革开放,教育重回正轨——1981年政协委员联名提案,1982年《光明日报》恳切呼吁,无数教育者与学子同声倡议,终于让1985年1月21日成为永恒的铭记:全国人大常委会确定9月10日为教师节。

这一温度,本就是千年文脉的延续。《尚书》将君师并提,荀子列“天地君亲师”,韩愈以“传道授业解惑”定义师者,民间“一日为师,终身为父”的俗语,无不诉说着对师者的敬重。孔子“有教无类”的胸怀,“学而不厌,诲人不倦”的执着,让“万世师表”的称谓穿越时空,熠熠生辉。

教师,向来是文明的火炬手,不仅传递知识的星火,更以高尚品格滋养心灵,如红烛般照亮前行之路。如今我们纪念教师节,不仅是向讲台致敬,更是要让尊师重教的传统,在新时代的土壤里深深扎根、茁壮成长。

历史悠久的邦水

邦水这个地名,宛如一块被时光精心打磨的温润老玉,承载着沉甸甸的千年故事。它坐落于都匀西北,四周群山环抱,一片广袤的盆地在其间铺展,串联起众多村寨。作为通往惠水、贵定的交通要冲,这里自古便是军事与经济的咽喉之地;从绿荫桥到杨家冲,9公里长、4公里宽的大坝子凭借天然灌溉优势,旱涝保收,是远近闻名的“粮仓”。邦水场坝更是曾为都匀、贵定、麻江三县交界的商贸枢纽,那此起彼伏的吆喝声与清脆的算盘声中,藏着城乡经济的蓬勃脉动。

翻开《都匀县志稿》,唐代羁縻州时期的“邦州”便已在此留下印记,算来至今已有1300余年历史。元代设管番民总管府,明洪武年间改置邦水长官司,清代虽曾废置,但始终是一方要地。民国初年的行政区划里,它仍是北区三保之一,足见其重要分量。

蟒山(又称龙山)的传说,为这片土地增添了几分奇幻色彩。相传曾有恶龙在此作祟,布依族先民借助神力斩龙,宝剑化作江流,人们便以百子桥为弓、岸边塔为箭,永远镇守蟒山。县志中“剑斩龙脊,是为剑江”的记载,与民间“蟒山似龙,邦水河似剑”的说法,至今仍在晚风中悠悠流传。

近现代的邦水,也曾历经烽火岁月。都匀史录之二《解放初期纪实》记载,邦水曾是土匪猖獗之地。1949年11月底,胡家寨的罗洪元(又名罗军,国民党炮校副官,后改名罗四维)与其堂兄罗高元(曾任保长13年,后改名罗足彪)及谷江的潘治平(曾任德化乡长、平塘县保警大队大队长),勾结当地封建势力、地主恶霸、惯匪等,凭借人熟地熟的条件策划暴动。1950年1月21日晨,杨东瞻带领8名工作人员,携五支枪到该乡九保瓮朗寨召开保甲长会议,布置征粮工作,中午11时许遭土匪突袭,杨东瞻身中数弹,英勇牺牲。1950年10月9日起,由贵州军区副司令员兼参谋长潘焱挥师围剿,经将军坡、泡木寨两战,终于荡平匪患,换得山河安宁。

地名的更迭,也记录着时代前行的足迹:解放初称文明乡,后为栗木人民公社,再易名甘塘镇,2014年起归入绿茵湖街道。如今的这片土地上,既有绿茵湖街道下辖的绿茵湖、邦水、文明、胡广、林荫五村及甘塘社区的袅袅烟火,也有都匀市绿茵湖产业园区的机器轰鸣声。新与旧在此温柔交融,正一页页续写着属于它的崭新篇章。

体现风水的寨名

栗木寨十二组与十三组的炊烟,在青山绿水间袅袅升腾,恰似晕染了无数春秋的水墨。寨名,是山水写就的独特密码——田畴中央曾挺立着古老的栗木树,后山沟壑亦多生栗木,这朴素称谓里,藏着与草木共生的深厚情谊。脚畔,邦水河潺潺流淌,大田坝如碧绿绒毯铺展,远处铁路与高铁的蜿蜒弧线,正为这片土地添着新的时代印记。

金钟山,乃寨中风水宝地。山前良田一望无际,坡上人家错落有致,左右群山环抱,恰如老诗所云:“金钟扑地不出头,美女梳妆下彩楼。蜘蛛牵丝拦路网,蜜蜂气死在路途。一根金线吊葫芦,天鹅抱蛋在沙洲。”老人们常说,“金钟扑地”寓意寨里能出七品贤达;“美女梳妆”指白岩顶的松树,宛若女子款款而下;“蜘蛛牵丝”绘田畴绕坡之态,“金线吊葫芦”则道尽马场寨地势的奇妙玄机,沙洲如蛋静卧水库庙脚。

140多户人家聚居于此,罗、彭、刘、陆、方、王、曾、陈、雷、杨等“十大姓氏”,如老树根系般紧密交织。罗氏曾于金钟山脚修建祠堂,民国二十七年,那四合院的门头,竟自行长出勾皮麻树,藤蔓弯曲似笔,成了寨中奇谈——往来之人总爱仰头凝望,仿佛能从树影中解读出独特的文脉密码。各姓皆有家训字辈,彭氏“爱国爱家,敬祖崇宗,持身端正,有求必应,才德兼备,养成孝道”的箴言,铭刻在族谱之上。早年栗木寨及绿茵湖街道塘头、团寨的彭氏,最初有“走徳应江远,新家力业多,源渊今古寿,威武盛山河”的字辈,据传为邦水一位彭氏老太公到龙山与族人商议所定,为避免彭氏田土被侵占而设,后演变为“祖德应江远,兴家立业多,源渊今朝顺,威武震山河”。“走”意为字辈已至“德”字,“新”含破旧立新之意。“走”改“祖”,“新”改“兴”,“古寿”改“朝顺”,“盛”改“震”,属人为理念的创新。一字之改,藏着守成与革新的心意。2025年4月5日清明,栗木寨彭氏族人罗祖洪、罗祖文、罗祖怀、罗祖良一行,驱车前往黔东南州麻江县龙山镇街道(地方称“拔茅”),参加黔南州都匀市绿茵湖街道邦水村团寨、绿茵湖村营上寨、黔东南州丹寨县龙泉镇中间村老莺岩、麻江县龙山镇街道、宣威镇街道计60余名老少分成3个小组的彭氏家族清明祭扫活动,约定新生儿按“尧岗毓其林,珍世德万明,国定永安邦,祖尚常流芳”字辈取名,让宗族的根须扎得更深。

民谣里,藏着更多动人的故事。罗氏“傻将军”的传说留下“石牛石马石将军,抬了云南半边城”的赞叹。明朝洪武十四年,罗氏随征南将军颖川侯(后封颖国公)傅友德来贵州;清朝咸丰己未年(1859),专为考取科举进士立过石碑坊(又称“韦子”)。“三十二梯坎”宛如读书人步步高升的脚印,“九股井”的清泉常年不涸,滋养着一代又一代寨民。凤凰山曾引得凤凰栖息,老鹰嘴岩石如猛禽般守望晴空,鸡龙潭的传说里龙与冲相生相伴,潭多则水旺,水旺则田肥。

“银洞坡”“老营上”的地名里,藏着一段带硝烟味的传说——相传这里曾是义军存放枪支、驻扎营地的地方。更让人难忘的,是贵定县平伐有钱人“胡赵二”(一人姓胡,一人姓赵)的故事:当年他们在老营上扎营,竟用枪逼着百姓排队,从栗木寨往老营上传送瓦片。对稍有不从者,便扣上“罪名”押到小冲山顶的“悬崖勒马”处,一刀砍翻后,不管死活就往崖下的棕粑林里抛。“多行不义必自毙”“天作孽,犹可违;自作孽,不可活”。这对在外贪得无厌、无恶不作,给家乡丢尽脸面的恶霸,终究没能逃脱报应——贵定平伐的乡亲们得知他们的恶行后,将二人押回祖籍祠堂,当众处死,用这血的教训警示后人。

金钟山半腰有一口井,传说曾救过一位垂危老人,如今老者望见山影,仍会念叨“井水清清救活命,树木郁郁长旅途”。对面螺蛳壳峰海拔1738米,云雾常缭绕峰顶,右侧金钟山如躺椅般,可尽览邦水全貌与市区轮廓,山水之间,浸润着岁月的静美与厚重。

如今的栗木寨,新故事正顺着邦水河的流向不断铺展。十三组组长罗祖鹏的传统木甑酒厂,醇厚酒香漫过田埂,早已飘出了山外;跨入二十一世纪,寨里首个到都匀城区闯荡烧烤生意的,当属家乡堂妹罗祖兰与妹夫黄双取——他们先后在都匀桥梁厂、沙包堡、黔南民族师范学院、绿茵湖云湖广场等地落脚,凭着一手娴熟技艺,用家乡栗木炭火烤制的食物,带着独特工艺与考究配方的鲜香,既地道又健康,人气越聚越旺,生意红红火火,名字也随着口碑在城乡间传开,成了食客们熟知的招牌。

2024年3月2日下午,都匀市作协采风队伍踏访而至,以文章与诗歌为栗木寨作传,将其凝练为特产之寨、文化之寨、故事之寨、礼仪之寨、布依之寨、山歌之寨、教师之寨、艺术之寨“八个之寨”,让这座村寨的美被更多人看见、向往。同年12月3日,豫章罗氏入黔昌贵公宗亲会的族人们——会长罗显康,副会长罗天涛、罗书香,秘书罗运福,成员罗玉祥、罗贤汉、罗显邦、罗绍奎、罗嗣等,专程赴金钟山考察“罗氏祠堂”旧址,一致认定此处地势得天独厚,不仅利于推动邦水农文旅融合与乡村振兴,更能让“邦水文明乡”的文脉在新时代延续生长。

山依旧,水长流,栗木寨的故事,仍在风水与人心的和谐交响中缓缓流淌、蓬勃生长。

“教师之寨”的人文

解放之后,栗木寨的文脉沿着讲台不断延续,一代又一代教师宛如点点繁星,照亮了村寨里孩子们的求学道路。

回溯至上世纪五六十年代,罗龙溪担任邦水文明乡中学校长,清晨的读书声与邦水河的滔滔涛声相互交织,悠悠地漫过整个村寨,为这片土地注入了蓬勃的生机与活力。罗龙奇自都匀一中毕业,那是黔南州第一所省级一类示范性普通高中,有着深厚的历史文化底蕴。毕业后他经过速师培训,奔赴邦水小学任教。那时的他,满怀着对教育事业的热忱,在讲台上挥洒汗水,然而,粉笔灰还未完全落下,他便被栗木人民公社抽调至螺蛳壳战备公路建设指挥部担任会计。公路顺利通车后,时代的浪潮滚滚而来,“五七”反右、“大跃进”与“大食堂”时期接踵而至,他转而担任栗木大队食堂会计。在算盘珠子的噼啪声里,他精打细算着全队的口粮,努力守护着大家的生活。1966年,“文化大革命”爆发,“臭老九”的沉重帽子压得他几乎喘不过气。白天,他不得不上山为生产队烧炭,在艰苦的劳作中忍受身体的疲惫;夜晚,还要接受贫下中农的教育与批斗,精神上备受折磨。但即便身处如此艰难的环境,他心中对知识的热爱和那股书卷气,依旧如同烧红的炭块,未曾熄灭。1996年,石门砍水库一期工程动工,他再次拿起账本,指尖滑过的数字仿佛还带着曾经讲台的温度,那是他难以割舍的教育情怀。同一时代的罗黄香,后来改名为罗振亚,成为了寨里的骄傲。他退休前任职于瓮安县雍阳镇城关一小教育辅导站,国务院特殊津贴证书至今仍在老宅的樟木箱里,闪烁着熠熠光辉,见证着他在教育领域的卓越贡献。

我时常忆起小时候的栗木小学,讲台是一块被磨得发亮的木板,承载着无数的知识与梦想。六七十年代的阳光,透过斑驳的窗棂,轻柔地洒在罗龙超、罗维金、罗兴奎、罗敦荣、罗永、罗祖祥、罗龙和、罗祖会、杨显兰、罗思义、刘察荣、罗祖宁、罗宇江、罗宇超等老师的教案上。这些老师,用他们的智慧和耐心,开启了孩子们认识世界的大门。如今,罗龙和已是72岁高龄,却依然是寨里备受敬重的乡贤。他从栗木小学的讲台出发,一路前行,先后在栗木中学、甘塘镇教育辅导站任职。1990年,他调入甘塘党委政府工作,并有幸被推荐到西南民族学院学习深造。1992年毕业后,他回到甘塘镇担任党办主任,之后又提任纪委书记。尽管身份历经多次转变,但他始终秉持着初心,传递着满满的正能量。在都匀“三下乡”活动现场,他总是热情满满地铺开红纸,义务为乡亲们书写春联。他的笔锋苍劲有力,其中藏着曾经板书时的劲道与执着。退休之后,他更是常常提着水桶与毛笔,穿梭在都匀的街巷、公园,书写水字。他的身影,成为了对外宣传栗木寨文明的一道独特风景,让人为之赞叹,刮目相看。

八九十年代,在清晨的第一缕晨光中,罗龙梅、罗祖文、罗祖芬、罗祖润、罗龙尧、罗龙庄、罗祖良、罗祖宇、罗龙宁、罗祖奇、罗健平、罗祖儒、罗龙驹、罗红群、刘延平等一群年轻人,怀揣着梦想与憧憬,走出了栗木寨。他们带着栗木寨的独特水土气息,奔赴城乡各地的中小学任教,将知识的种子播撒在更广阔的土地上。罗祖良在教育之路上稳步前行,从良亩中学、河阳中学、杨柳街中学,一步步走到都匀五中校长的岗位。2024年,他担任绿茵湖片区教育督导,不辞辛劳,脚步踏遍了辖区内的每一所学校,用心关注着每一个孩子的成长。罗祖儒则带着“贵州省乡村名师工作室”的招牌,从平浪镇中心完小、凯口完小起步,不断追求进步,前往实验小学跟岗学习。之后,他又毅然回到邦水中心完小,将自己所学的丰富学识毫无保留地奉献给家乡的课堂,滋润着家乡孩子们的心田。

罗祖奇的名字,总是与墨香紧密相连。作为都匀七小的前副校长,他笔下的字刚劲有力,如魏碑般雄浑大气;又柔和灵动,似行草般飘逸洒脱,其书法水平丝毫不逊色于专业书法家。中国青少年书法家协会会员证、全国中小学教师书法大赛三等奖证书,以及被“孔繁森同志纪念馆”收藏的作品,这些都是他深厚书法功底的有力见证。然而,在寨里人的心中,最难忘的还是他写春联时的模样。在“三下乡”活动现场,他挥毫泼墨,笔走龙蛇,周围群众纷纷挤身围观,被他的书法魅力所吸引。那墨汁里,不仅混合着笔墨的清香,更蕴含着教师的温润与书者的赤诚,展现出他对传统文化的热爱和对家乡的深情。

一代又一代的教师从栗木寨走出,他们带着家乡的期望与嘱托,在教育的广阔天地里拼搏奋斗。而后,又将根深深地扎回教育的土壤,反哺家乡。他们的故事,就像邦水河泛起的层层涟漪,一圈又一圈地荡漾开来,不断传播。使得“教师之寨”的名号,在这青山绿水之间,愈发清晰,愈发响亮,成为了栗木寨最耀眼的名片。

为人示范的引路者

栗木寨的晨光里,总有两盏明灯格外耀眼。罗黄香与罗祖文两位教师,以沉甸甸的荣誉为“教师之寨”镶上金边。他们的故事,是寨中最动人的篇章,宛如一本本鲜活的教案,启迪着后人前行。

86岁的罗黄香(又名罗振亚),退休于瓮安县雍阳镇城关一小教育辅导站。1989年9月,他被中华人民共和国国家教育委员会、人事部与中国教育工会全国委员会联合评为“全国优秀教师”,那枚沉甸甸的优秀教师奖章,在时光里始终闪着璀璨光芒,是对他教育生涯最庄重的礼赞。每月到账的国务院特殊津贴,从不是冰冷的数字,而是为他半生耕耘讲台写下的深情注脚。当年,他曾以邦水河的潺潺流水作喻,把算术里的加减乘除讲得透彻又生动;如今,他的学生早已遍布四方,把他的教诲播撒到更广阔的天地。

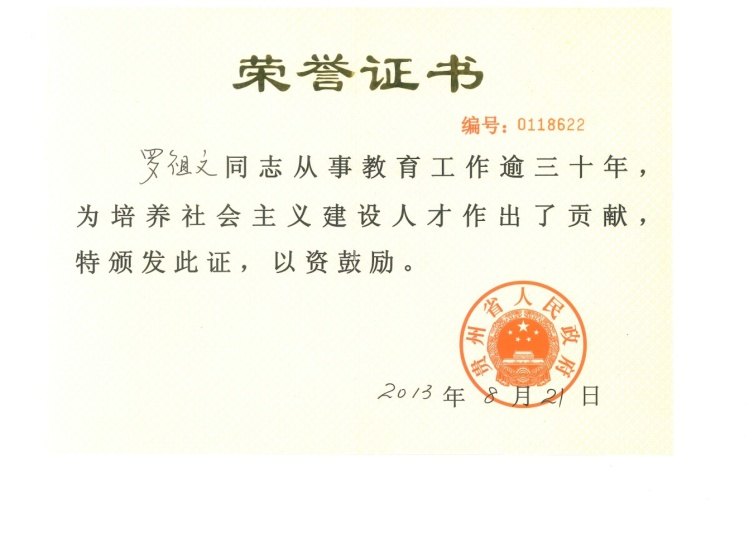

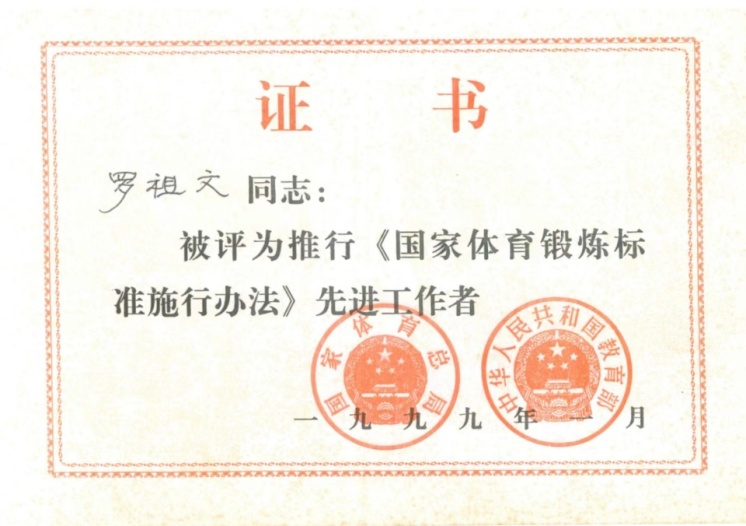

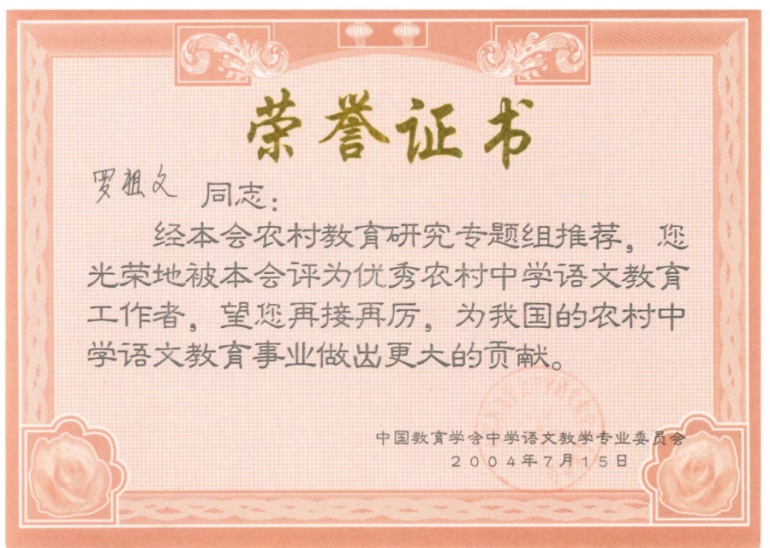

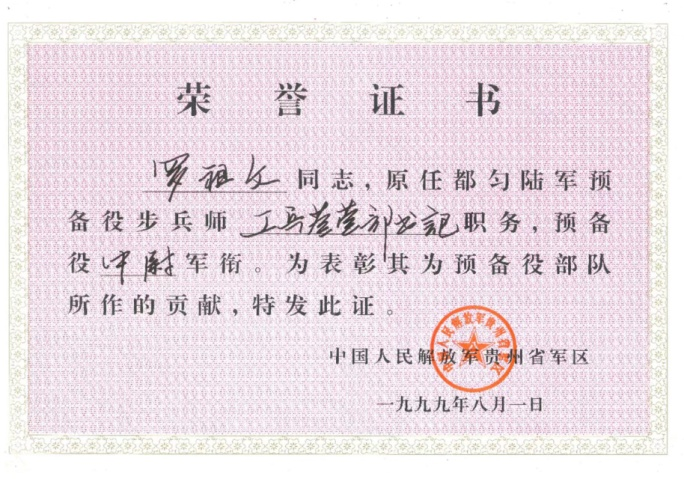

65岁的罗祖文,退休于都匀市精神文明建设中心。他的荣誉簿上,写满了对热爱的坚守:1999年1月,被国家体育总局与教育部评为“推行《国家体育锻炼标准施行办法》先进工作者”;同年8月1日,中国人民解放军贵州省军区为他颁发荣誉证书,记载“罗祖文同志,原任都匀陆军预备役步兵师工兵营营部书记职务,授予预备役中尉军衔”,军装照里的青年眼神坚毅明亮,一如后来站在讲台上的从容自信。2004年7月,他被中国教育学会中学语文教学专业委员会评为“优秀农村中学语文教育工作者”;2007年2月,获中共黔南州委宣传部授予“2006年度黔南州宣传思想工作先进工作者”称号;2013年8月21日,贵州省人民政府为他颁发《三十年教龄荣誉证书》,表彰其“从事教育工作愈三十年,为培养社会主义建设人才作出了贡献”。退休后,他对文字的热忱丝毫不减,2024年1月获都匀市作家协会“2020—2023年度优秀会员”(唯一获奖者),2025年6月再获“2024—2025年度优秀会员”,在教育与文字的世界里持续发光发热。

“师者,传道授业解惑也。”韩愈的箴言在栗木寨代代相传,从未褪色。孔子“学而不厌,诲人不倦”的教诲,化作教师们晨光中伏案备课的身影、暮色里叩门家访的脚步。“三尺讲台存日月”,他们的日常,早已和邦水河的悠悠流淌、金钟坡的默默守望融在一起。从罗氏祠堂的古朴旧影到村小崭新的教学楼,从清代科举进士的石碑坊到如今墙上琳琅满目的荣誉证书,栗木寨人对知识的敬畏,早已刻进骨血,成了寨里最深沉的文化底色。

值此佳节,站在河边极目远眺,心中感慨翻涌,随口编段小调吟唱,名之《寨前小调寄师恩》:

邦水河水慢悠悠,浇得学堂绿油油。

金钟坡上风光好,照着老师笑眉头。

栗木寨里文脉长,教师之寨不虚传。

乡贤辈出添荣光,讲台三尺站一生。

粉笔一支育栋梁,国部级章稀如宝。

屈指可数挂厅堂,初心不忘暖心房。

一代更比一代强,接力火把亮堂堂。

金秋时节风送凉,满坡桃李都安康。

又逢佳节歌不断,深深祝福祝师昌。

2025年8月6日于贵州都匀

作者在教育、宣传及预备役领域工作,获各类荣誉七十多项。

“三进三出”的经历,清晰展现了他的成长轨迹:2000-2003年从墨冲教育辅导站到当地政府,负责全镇“学教”简报编辑,及时准确传递教育动态。2004年进入市委宣传部,后到市教育局,2004-2006年参与文明城市创建,2008-2013年负责“两基”宣传,让更多人了解基础教育的重要性。2014年到州委组织部,活动结束后回市委宣传部,编辑州委群众路线活动简报,同时兼顾都匀市未成年人工作和“五大创建”信息编辑,为文明建设添力。

2013年,获贵州省人民政府颁发的《三十年教龄荣誉证书》,表彰其“从事教育工作愈三十年,为培养社会主义建设人才作出了贡献”。这见证了他在教育岗位上备课、授课、家访的日常,承载着桃李成长印记,凝结着对教育初心的坚守。

2016年任都匀市创建办信息科科长,坚持写作,多篇作品在省、州、市媒体及文明网发表,积极传递正能量,助力文明风尚提升。

2021年退休后,他专注家乡题材文学创作,获都匀市作家协会“2020—2023年年度优秀会员”(唯一获奖者)和“2024—2025年年度优秀会员”。

赏析点评

这篇聚焦贵州省都匀市绿茵湖街道邦水村栗木寨“教师之寨”人文风貌的作品,以细腻笔触勾勒出这片土地的独特魅力与深厚底蕴。文章从教师节氛围切入,自然串联起栗木寨的地理风貌、历史变迁与人文传承,既通过罗黄香、罗祖文等教师的鲜活事迹,生动展现了当地尊师重教的优良传统与师者的奉献精神,又融入风水、寨名、姓氏、民谣等地域元素,让村寨的神秘色彩与烟火气息跃然纸上。结尾《寨前小调寄师恩》以山歌般明快流畅的语言,将邦水河、金钟坡等乡土符号与教育意象相融,更添质朴绵长的情感温度。全文兼具文化厚度与情感浓度,字里行间满是对故土的热爱与对教育的尊崇,堪称一篇礼赞乡土与师者的佳作。

2025年8月6日上午,久违的阳光终于挣开云层,给都匀剑江河面泼上一层碎金似的光斑。我信步漫行,从云宫大桥往小围寨方向走去,行至半程时,恰好撞上初升的朝阳——晨光漫过薄雾,在河面上漾起粼粼波光,便忍不住举起相机,将这一帧晨景轻轻定格在镜头里。

作者简介:罗祖文,又名彭应文、彭万文,布依族,60后中共党员,贵州都匀人,大学专科学历。其职业生涯足迹遍布教育、行政与文化宣传领域,曾先后任职于墨阳完小、墨冲区教育办(后为墨冲镇教育辅导站)、都匀三小、都匀市创建办(现都匀市精神文明建设中心),担任过墨冲区教育办语数体教研员、墨冲镇教育工会主席、都匀市创建办信息科科长;同时兼任政协都匀市第七届委员会委员、都匀市教育工会宣传委员、都匀市教师阅读写作协会副秘书长、都匀晚报通讯员、贵州省中等师范函授学校墨冲区中函班主任、贵州都匀陆军预备役步兵师工兵营营部书记。2000、2004、2008、2014年,先后借调至墨冲镇人民政府“学教”办(编辑镇情、民歌荟萃)、中共都匀市委宣传部(编辑未成年人思想道德建设工作手册、“文明在行动•满意在都匀”应知应会手册、创建文明城市纪实、精彩都匀)、都匀市教育局(编辑教育通讯、教育报和匀城烛光、教育撷翠)、中共黔南州委党的群众路线教育实践活动领导小组办公室(编辑简报、动态报道,信息采用通报)。工作期间,他被国家体育总局与教育部联合授予推行《国家体育锻炼标准施行办法》先进工作者,获评中国教育学会优秀农村中学语文教育工作者;文学创作成果丰硕,在《中国民族教育》等纸媒及网络平台发表作品2000余篇。2021年退休。荣获都匀市作家协会“2020—2023年年度优秀会员”(唯一获奖者)、“2024—2025年年度优秀会员”。现为贵州省散文学会、都匀市作家协会会员,现居都匀金麒麟财富华庭。

(注:本文已获作者授权发布)