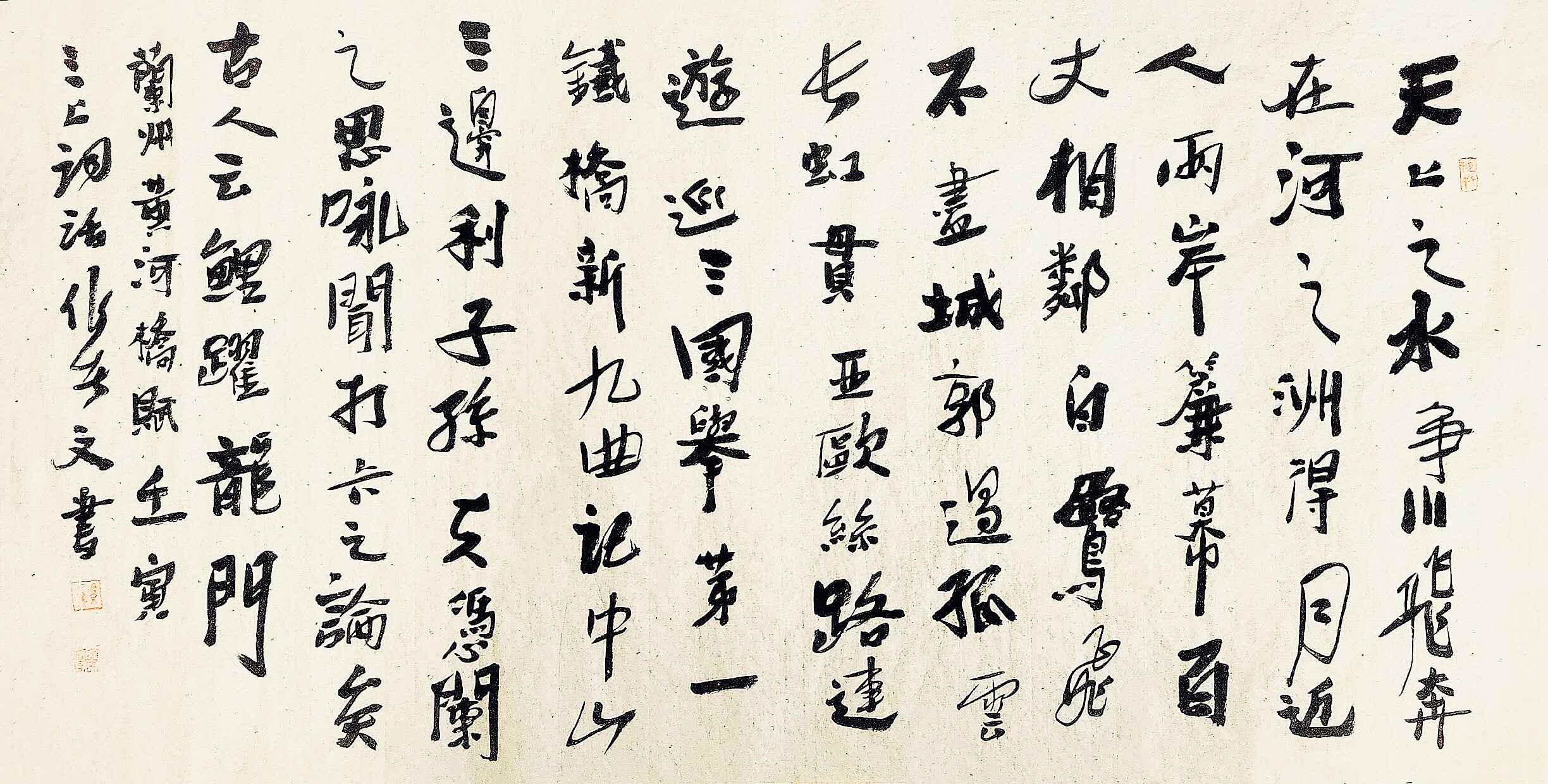

兰州黄河桥赋

兰州黄河桥赋

作者:马同儒

天上之水,争川飞奔。在河之洲,得月近人。两岸帘幕,百丈相邻。白鹭飞不尽,城郭过孤云。长虹贯亚欧,丝路连游巡。三国举第一,铁桥新。九曲记中山,三边利子孙。夫凭阑之思咏,闻打卡之论矣。古人云:鲤跃龙门。

注释:

⑴天上之水:引[唐]李白《将进酒》:“君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回。”

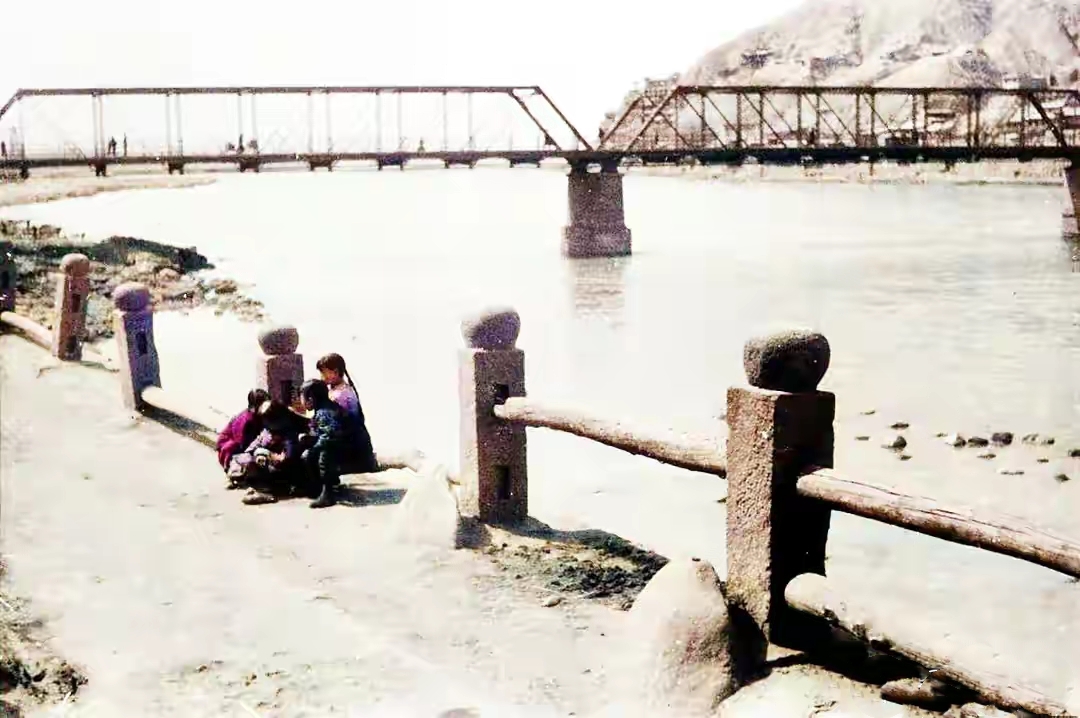

⑵在河之洲:指黄河的渚洲。引《诗经·国风·周南·关睢》“关关雎鸠,在河之洲。”

⑶得月:受到月光的照临。引[唐]孟浩然《宿建德江》:“野旷天低树,江清月近人”句。

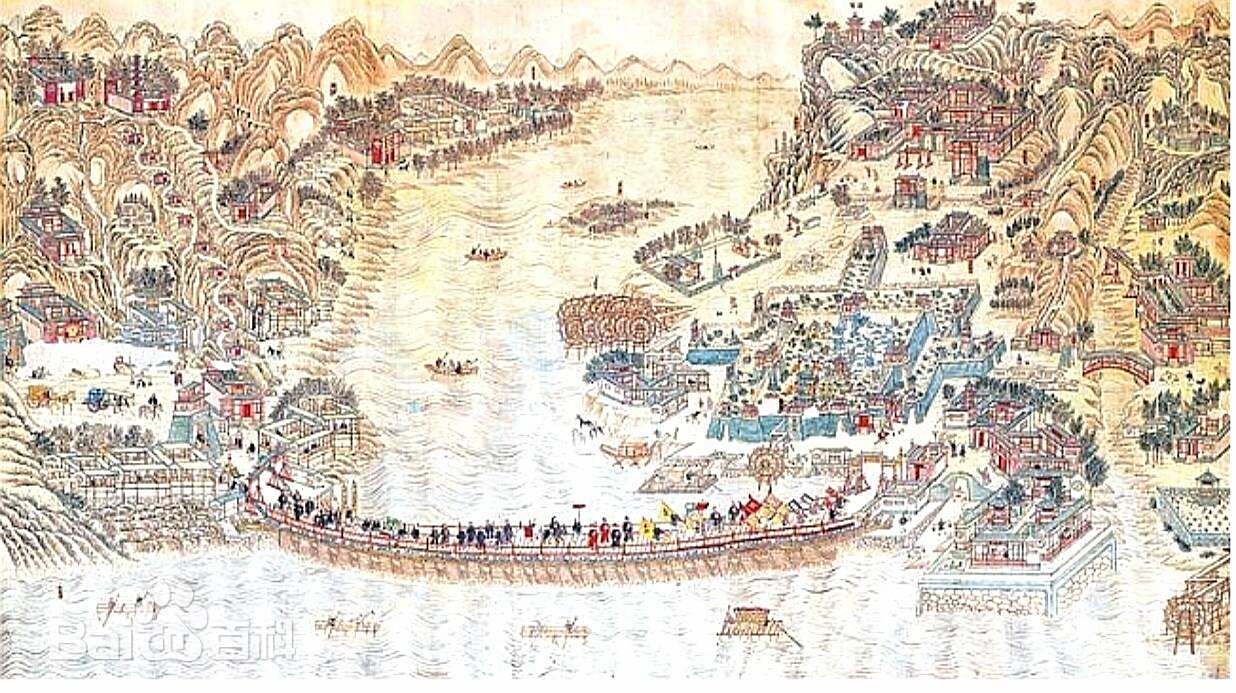

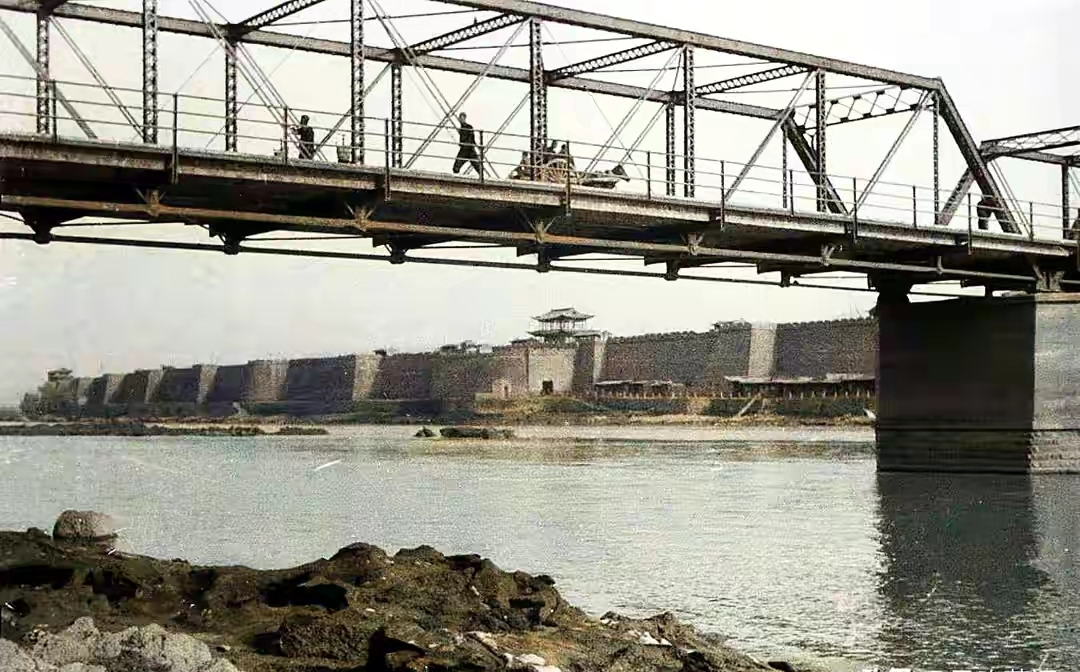

⑷百丈:大约数,亦为比喻词。兰州黄河面宽窄不等,一般在500米左右,黄河桥处于滨河路中段白塔山下,是黄河比较窄的地方,桥长233.5米。

⑸孤云:比照说法。两岸未建大桥前,连鸟儿和云彩都感觉孤单。

⑹游巡:游目巡视。这里泛指兰州黄河桥,在丝路上世界各地商贸往来和文化的交流。

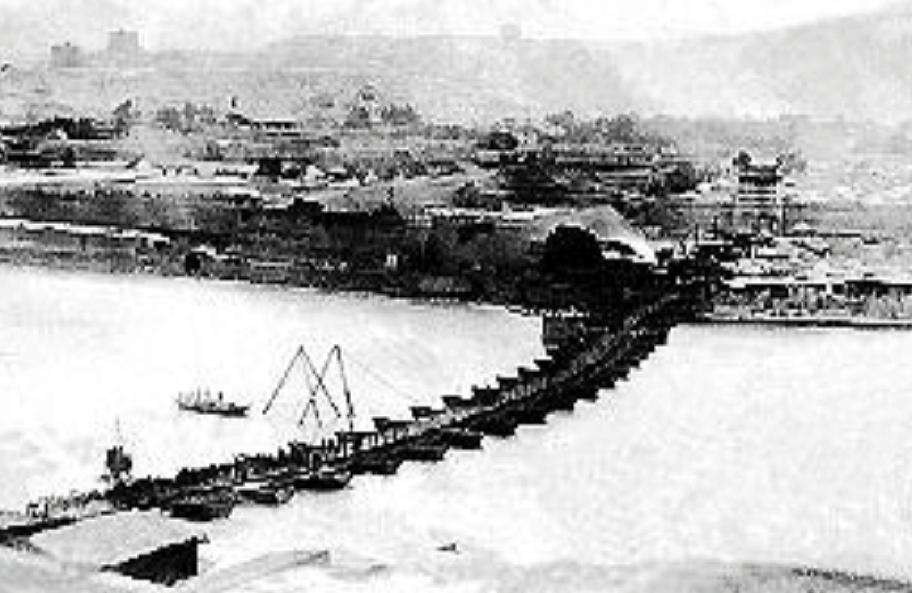

⑺三国:兰州黄河铁桥是由美国桥梁公司设计、德国泰来洋行承建、中国工匠施工的合作的模式建造。 举:往上托、往上伸。这里指创举。 第一:亦指兰州黄河桥由三个国家共同建造,运用钢架材料,及建造大桥采用框架方式,在国内均尚属首例。

⑻铁桥:指兰州黄河铁桥。桥身为四墩五孔,上部结构每一跨有竖向钢架划分成五个长方形。

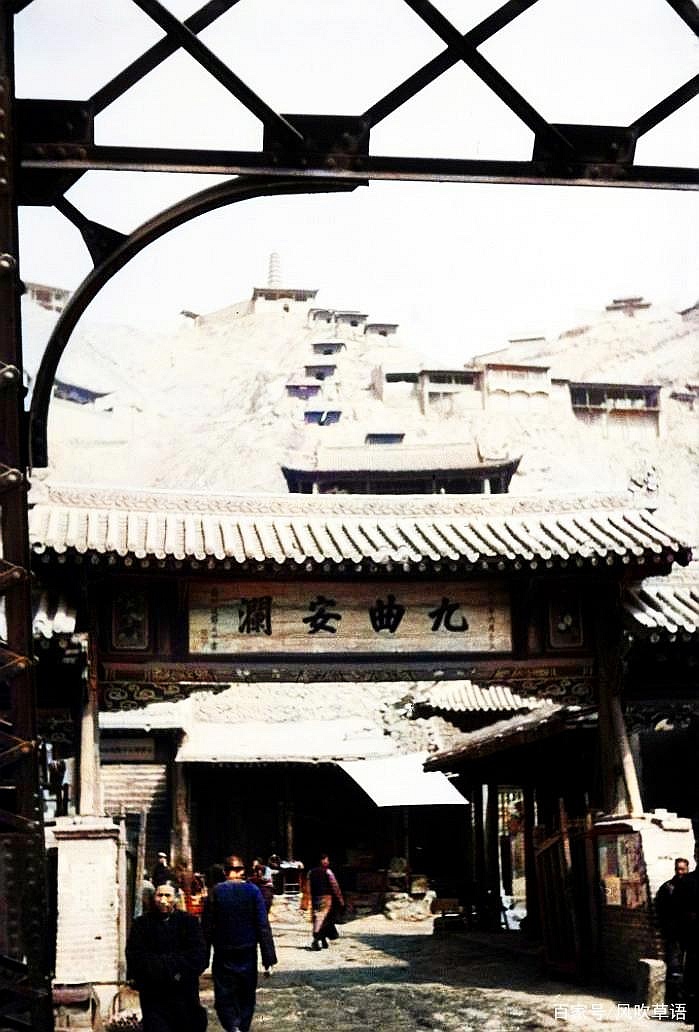

⑼九曲:指黄河。清陕甘总督升允为黄河桥题写“九曲安澜”匾。 中山:中山桥,即兰州黄河桥。始建于清光绪三十四年(1908年)5月9日,1909年8月19日竣工通行。时任陕甘总督升允为黄河桥题写“第一桥”匾,遂而命名之。民国十七年(1928年),为纪念孙中山先生,由时任甘肃省主席刘郁芬手书的“中山桥”匾额而命名替代,并沿用。

⑽三边:泛指边境,边疆。古时通常为三个不同地区的合称,在各朝代所指和含义有所不同。引[南朝宋]范晔撰《后汉书·杨震传》:“羌虏钞掠,三边震扰。”明代三边指延绥、甘肃、宁夏三省。抗日战争时期为陕甘宁边区的行政分区,简称三边。故而有清陕甘总督升允为黄河桥题写了“三边利济”匾语。

⑾夫:发语词。表提示作用。如《庄子.德充符》:“夫天无不覆,地无不载。” 思咏:指思慕咏叹。引[唐]李白《春夜宴从弟桃花园序》:“不有佳咏,何伸雅怀。”

⑿打卡:网络流行词。原指上下班时刷卡记录考勤,现衍生指到了某个地方或拥有某个事物(一般会向他人展示)。如网红、圣地和名胜故迹打卡等。 论:即私论、私语。引[唐]白居易《琵琶行》:“大弦嘈嘈如急雨;小弦切切如私语。” 矣:语气助词,表示感叹。

⒀鲤跃龙门:引[宋]陆佃《埤雅·释鱼》:“俗说鱼跃龙门,过而为龙,唯鲤或然。”

说明:押《词林正韵》。

(中国诗歌网,2023年11月27日)

附:《兰州黄河桥赋》诠释

兰州黄河桥,双名黄河铁桥、兰州中山桥、黄河第一桥,不管命名如何,只要铭记它是中外合作建桥史实,则可通过古今意象交融彰显黄河文化精神。《兰州黄河桥赋》是短文,只有寥寥81字,但创作时却颇费一番心思。“言出为论,下笔成章”,这是为“文章不写一字空”而讲的。在此简略做些诠释:

开八句讲形胜,这是辞赋作品的基本要求。作为黄河上游的兰州,以“天上之水,争川飞奔”句子来比喻和形容,这是尽显本有的气势和壮阔,如果登高俯察,想必人人会给出如此评语。进而讲到了如果在滨河之处,就会看到“在河之洲,得月近人”的景象;虽被一水相隔,却“两岸帘幕,百丈相邻”,原来一城之中,人与人这么近。但由于没有桥的抵达和延伸,对于处于同一座城中而相望的人们来说,原来看到的只是“白鹭飞不尽,城郭过孤云”的单一画面。如此以来,呼唤“桥”的作用十分迫切。

于是此文要做的是承接上文,从接句“长虹贯亚欧,丝路连游巡”句中加以申述,告诉人们的是桥已经通了,而且还是改变了的传统木材跟混泥土结合的铁桥,又是中西三个国家联合建造,可谓是中西合璧。对此,清代时任陕甘总督升允题写了黄河“第一桥”匾额。于是就有了“三国举第一”的句子,此时的兰州铁桥是由中外三个国家联合建造,对于百年前封闭落后的旧中国而言,在当时的确是一件稀罕物。 此文的转折点是“九曲记中山,三边利子孙”句,可以说是文中的警句。其中“九曲”和“三边”,来源于清代时任陕甘总督升允题写的“九曲安澜”和“三边利济”匾额,书写的是一种民生理想;“中山”,一词出现,即后来为纪念孙中山先生,将“第一桥”改为“中山桥”,并沿用至今,成为民族坚韧精神的实体化象征,可谓尽显兰州黄河铁桥文化之底蕴。

此作经过“起”、“承”、“转”而一路下来,积蓄力量,发力于“合”,即文章的重头部分,经过采用“夫凭阑之思咏,闻打卡之论矣”的拟人写作手法,并采纳新的成语“打卡”词,文中化用《诗经》“在河之洲”等典故,又能引入“打卡”等现代语汇,形成时空对话。通过虚拟诗人正“凭阑之思咏”而听到旅游者“打卡之论”时,把注意力和落脚点放在人们普遍而津津乐道的传统美好“鲤跃龙门”故事中,较好地体现了“谁人不想吉祥,谁人没有梦想,谁人没有希望”之所托!

总之,《兰州黄河桥赋》的创作,字数虽少,却应了“吟安一个字,捋断数茎须”的古训。虽然不足百字体格短小,同样亦是凝聚精华之所在。

(中国诗歌网,2023年11月27日;百度百科)

作者简介:

马同儒,《三上词话》作者,词学家、文化学者、书法家。国防大学政治学院(原空军政治学院)文艺班毕业,本科学历,退役空军中校军衔、团职军官;祖籍蒙古族,孛儿只斤氏,成吉思汗第32代嫡孙。

著作代表有中国书店出版词学专著《三上词话》,另有作家出版社《阳光之恋》诗集等;诗词代表作有《女儿长城谣》、《抗疫诗词七首》、《排律·兰州仁寿山》(百韵)等;辞赋代表作有《中秋赋》、《兰州交通大学赋》、《西北师范大学赋》、《兰州大学赋》、《肃州赋》及七首古典诗词等均在《中华辞赋》杂志发表,其中《兰州大学赋》校庆110周年全球征赋获二等奖,《肃州赋》全国竞赛获优秀作品奖;另有《兰州黄河楼赋》、《北京大学赋》、《金谷子赋》、《西部战鹰赋》、《中华衣裳赋》等;荣获由百度百科、中国科协、中国科学院大学举办“史记2024·科学百科「繁星计划」100词”之《马同儒诗词赏析》、《消防四字歌》、《兰州交通大学之歌》、《西北师范大学赋》、《积石堂颂》、《马同儒》(三上词话)著作词条发布;自上世纪九十年代初始以来,多次参加全国全军书法展并获奖。

曾荣获军委“空军基层文化建设先进个人”荣誉称号、中国文联“授予世界华人艺术人才称号”、入选《人民日报》海外版“中华艺苑名家”专栏,另有公安部授予“全国首批优秀社区消防宣传大使”称号。

作者说明:马同儒+兰州黄河桥赋(书法自创,铁桥旧照片系美国记者哈里森·福尔曼于1935年拍摄,匾额是清末无名氏所拍,三边利济匾额是自己创意。同意发表。谢谢!)

作家网注:(图片均由作者提供,如有版权问题请联系本文作者。)

(注:本文已获作者授权发布)