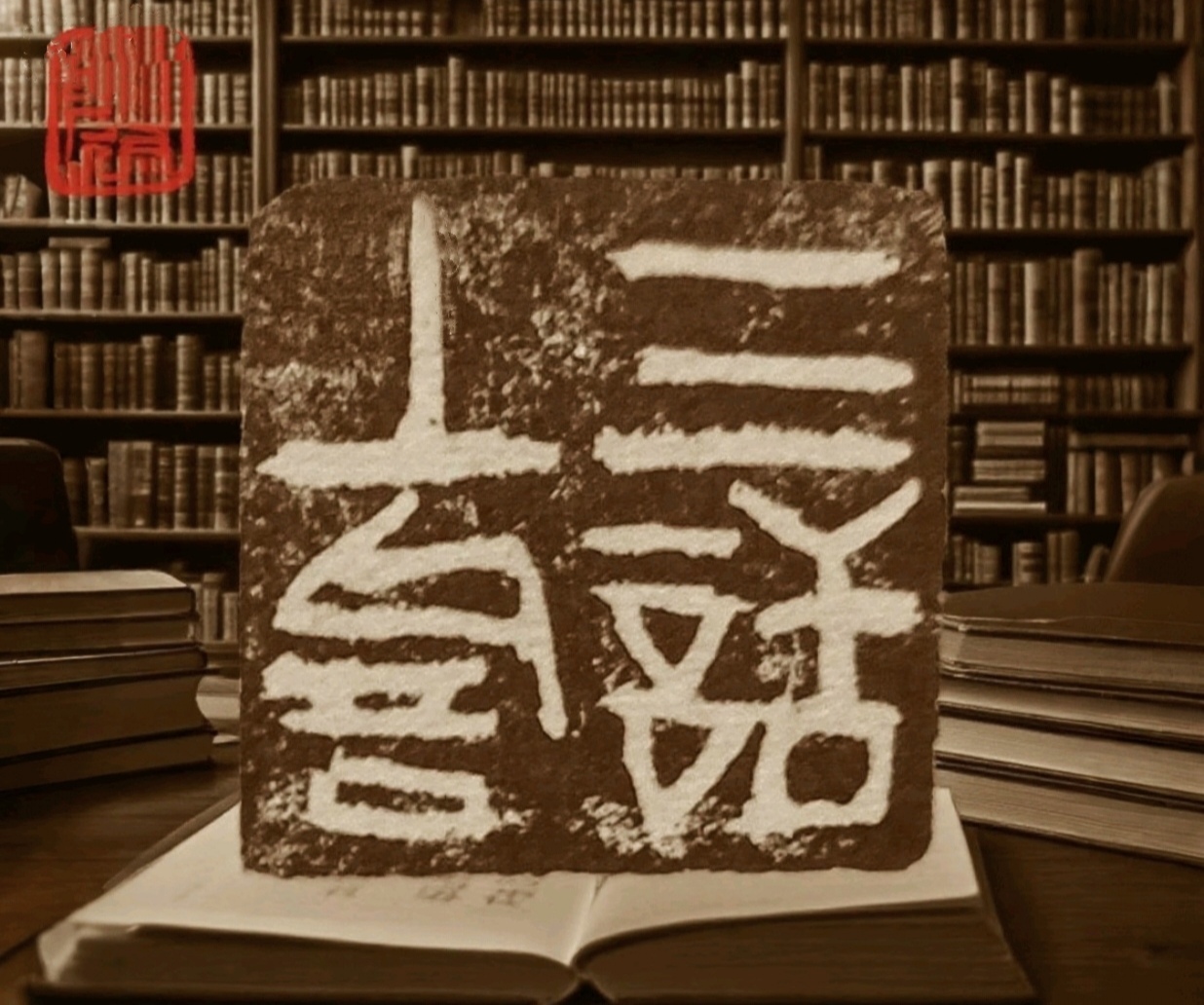

兰州碧血碑诗辨

兰州碧血碑诗辨

作者:马同儒

【提要】兰州肃王府“碧血碑”,是兰州宝贵的历史文化遗产,也是证明兰州具有厚重文化积淀的说明书之一。关于此碑的产生历史背景及相关辨认等问题,本文作者于曾在今日头条”公众号上,以《发现:兰州肃王府变故之下的“碧血碑”》为题发表。后来兰州著名文史专家孙华嵘先生分别曾以《肃王府:兰州厚重的历史文化》为题发表于《兰州日报》,以《肃王府:兰州历史文化的见证》为题,发表于《人文甘肃》(八)丛书上,遗憾的是作者在文中仅仅引用了关于兰州肃王府“碧血碑”重新辨认诗文的结论部分。故而在此,为了较全面地展现对碑文重新辨认结论的依据和理由,认为有必要将昔日撰写的小文整理出来,试图通过与孙华嵘先生之文相对照,可以较好地达到珠联璧合的作用,以飨读者。

一、历史背景

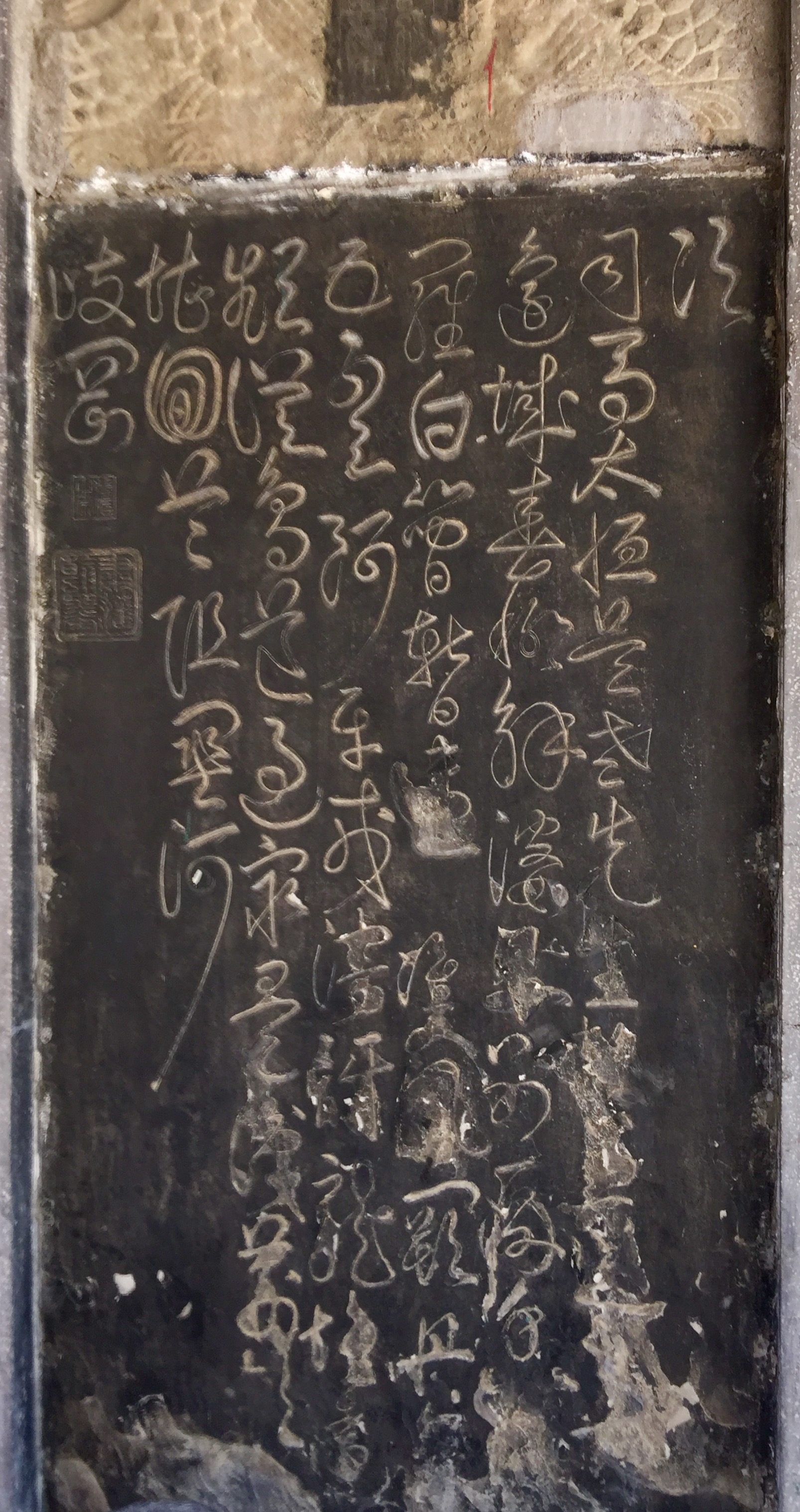

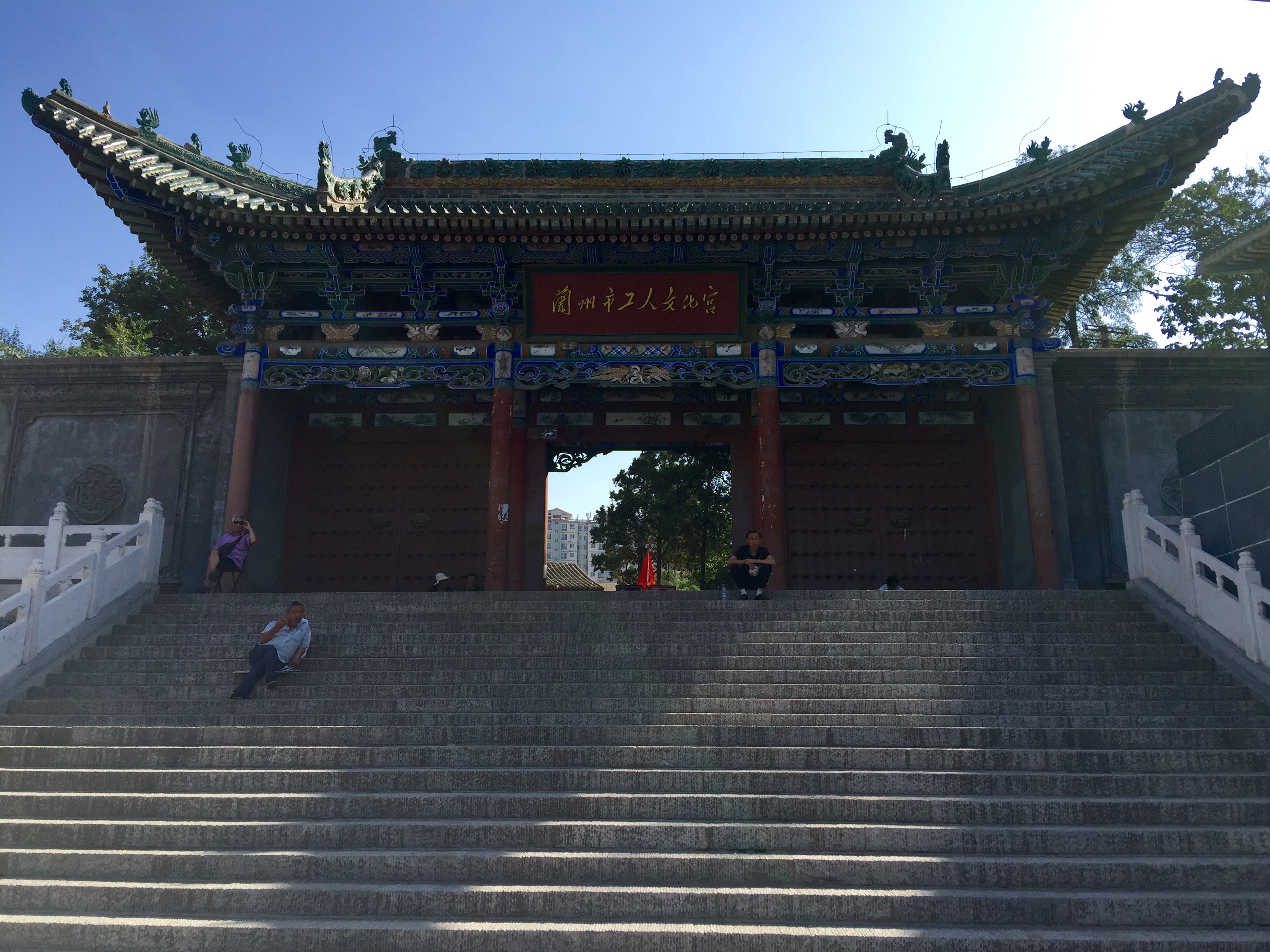

关于兰州肃王府“碧血碑”产生的历史背景。在兰州市七里河区“工人文化宫”(金天观)西南一隅的过廊旁,矗立着一块斑剥的石碑,它有着近四百年的历史,记载着凝重的回忆,诉说着不平的事件,传承着悠久的文化,这就是颇具传奇色彩的“碧血碑”。其由来是这样的,明崇祯十六年(1643年),李自成大顺军将领贺锦攻打兰州,因抵抗寡不敌众,城池沦陷,肃王朱识鋐被擒后斩首。王妃颜氏、顾氏、赵氏等率宫女200余人从凝熙园奔上北城墙上的拂云楼,欲从北城墙上投黄河自尽。其时追兵迫近,颜氏(另据《明实录》记载,颜氏为淳化王妃,是郡王之妃而非肃王之妃,册封于万历三十一年五月,殉国时年逾五十。同时据清代《皋兰县志》(乾隆四十三年刻本)记载,肃府诗碑立于万历二十一年,是年为朱绅尧袭封的第三年。注:以此相参颜氏身份自明。)为掩护众人跳河,而自己却落后于人,当无暇跳河时,顺势扑向立于拂云楼上的肃王诗碑,撞头而亡。(其实诗辩只要有这个历史事实就足够了,与涉及辈分问题无直接关系。)于是碑上留下了—块碗大的血痕,至今每逢阴雨或天气变化,痕迹就非常明显。此碑在《皋兰县记》载:“碑上颜妃自碎首之初血迹斑斑,每逢阴雨,血迹处有阴块出现。”《甘肃通志》亦有记载。概言之,一场不幸的变故,改变了肃王府钟鼎之家的命运,虽然让人扼腕叹息,但同时又给兰州留下了怀古的余响。

二、历史辨认

关于兰州肃王府“碧血碑”文的昔日辨认补缺。兰州肃王府“碧血碑”,高2.3米,宽1.3米,现尚有不全的诗文,落款有“岐冈”两字,以及“磐石之宗”和“肃藩翰墨”两枚印章。此碑文是何人所作,从有关资料显示,有吴太恒觐见肃懿王朱识鋐的记载,如果“岐冈”是肃懿王的道号,碑文作者自然便是他了。但另有记载:“据[清]吴鼎新修、黄建中所纂《皋兰县志》(乾隆四十三年刻本)记载,肃府诗碑立于万历二十一年,是年为朱绅尧袭封的第三年。”如此,诗碑又系晚辈朱绅尧所立。不管此碑何时由谁所立,有一点是可以肯定的,只要是肃王立碑就行,暂且不管作者是哪个是“肃王”就足够了。这里重点是识碑,这很重要。尽管如今辨认缺了不少字,由于年代久远,碑文斑剥不清,对于碑文的辨认至关重要。

兰州肃王府“碧血碑”,由于年雨浸风蚀,碑面斑驳,局部文字脱落,民国靖远人张慎微、杨绍周,会宁人万继臣三位老先生,已对该碑脱落的字作了拟补,这是一件功德无量的事。但对拟补的字后形成的诗句,是否恰当,在此简单作以商榷,目的使其碑文与原意更吻合一些。附原拟补字的诗如下:

次司马太恒吴老先生韵兼送之甘(州)

边城春柳解婆娑,别殿香风舞彩罗。

白简暂违双凤阙,丹衷直上五云阿。

平戎漫讶龙堆远,策马频从鸟道过。

最是识荆离乱后,不堪回首阻关河。

三 、重考结论

关于兰州肃王府“碧血碑”文的重新辨认结论。兰州肃王府“碧血碑”,为七律一首,押《平水韵》下平声之“五歌”韵。由于字迹脱落读不成句,经过再次辨认和推敲,以及依据七律语句的基本规律和要求,对脱落的字辜妄拟补,现附新校全文如下:

(七律)次司马太恒吴老先生韵兼送之甘(囗)(1)

边城春柳解婆娑,

别殿香风(依绮罗)。(2)

白简暂违双凤阙,

丹衷(只表)五云阿。(3)

平戎漫讶龙堆远,

(狩猎)频从鸟道过。(4)

最是识荆(欢万户),(5)

(何)堪回首阻关河。(6)

四、辨识理由

关于辨识对照注释及理由。

(1)此只是送司马太恒吴老先生,并步其诗韵,而吴老先的诗不得而知。另外,诗序中的“兼送之甘(州)”,有待再考,因从拓片中“甘”字下一字的笔画顺序中察看,未有“州”字的痕迹。

(2)绮罗:指穿着华贵丝绸的人。多为贵妇、美女之代称。此句前四字为“别殿香风”,下接补上“依绮罗”三字,对应上句末三字“解婆娑”。从平仄上为“仄平平”对“平仄平”。理由是律句上下平仄相反,且要与颔联首句相粘。

(3)此句为颔联之对句,即“白简暂违双凤阙,丹衷只表五云阿。”单说上句“暂违”与下句“只表”一词,从技术上“仄平”对“平仄”,而且对仗,这是合适的,关键是上句之“暂违”,意思是暂且搁置或搁舍;下句之“只表”,是回应,也是表达一种态度。所思所想,通过天上的云彩带去自己对朝廷的一片丹心和衷心祝愿。如果“丹衷”后面填上“直上”一词,若单就诗的意思可接,历代用“直上”的词可谓多矣,如李白《驾去温泉后赠杨山人》之“忽蒙白日回景光,直上青云生羽翼”句;唐代丘为《寻西山隐者不遇》之“绝顶一茅茨,直上三十里”句等,但作为这首诗的作者,用“直上”字须再三掂量,恐怕还是不敢用的,补什么字,还须非认真酙酌和把脉一凡不可。

(4)此句为颈联对句,即:平戎漫讶龙堆远,狩猎频从鸟道过。上句“平戎”对“下句“狩猎”是合适的,当然还可以用“扫虏”“逐鹿”等,但用“扫虏”有诗忌“合掌”的意味,若用“逐鹿”一词,或许还有不仅仅是表达狩猎的理解。作为王爷戍边是责任,同时狩猎也是生活的一部分。如果补上“策马”也能说得过去,但在语境上有限制,“频从鸟道过”,“鸟道”行走是不能“策马”的,得小心翼翼的过。依据上句“平戎”即平叛胡戎,(据载肃王节制近两万人马),下句应该是表达诸如狩猎的生活情形,何况狩猎亦是一种练兵活动。

(5)欢万户:引李白《与韩荆州书》:“生不用封万户侯,但愿一识韩荆州。”故取“识荆”,其句“最是识荆观”什么,“欢万户”,就是局限于受封之地,只能有这点视野便安好,即皇帝对其封赏下的地盘,即日常与之生活相邻的千家万户。(经辨认,此句第5字是“欢”字的草法,不像是“离”字。)

(6)尾句首开“何堪”,是为了对上句“最是”一词,作诗首字虽然允许可平可仄,但一般尽量做到原声填写。况从语境上,“何堪”比“不堪”要更雅一些,尽管意思一致。

为了阅读方便,完整整理如下:

七律•次司马太恒吴老先生韵兼送之甘(囗)

边城春柳解婆娑,别殿香风依绮罗。

白简暂违双凤阙,丹衷只表五云阿。

平戎漫讶龙堆远,狩猎频从鸟道过。

最是识荆欢万户,何堪回首阻关河。

五、辨认解说

关于兰州肃王府“碧血碑”重新辨认的解说。本文之所以对“碧血碧”缺字作如此补写展现,除了依据七律的作法进行考量和再加上对诗的整体内容进行解读外,更重要的是做到跨时空的对作者“王爷”那时的生活环境进行了拿捏。王爷作为藩踞,实际上是一件十分的小心翼翼的事,如履薄冰才对,在实际生活中朝廷会派卧底,以及明朝素有大兴文字狱的背景下,作为王爷身份,作诗既不能忘乎国事,又不能有时毫的僭越。能把所作的诗刻到碑上,内容只能表现出对朝庭的衷心。所以诗中多些诚恳之词外,没有时毫的弦外之音便好。这也是追溯其时,重新给这首诗缺处补字,须谨慎推敲再三的原因所在。

六、文化承接

兰州肃王府“碧血碑”文化的后续承接。兰州七里河文化宫之“碧血碑”,何时得其名,是何人所命名,从眀末直到同治十二年(1873),时任陕甘总督左宗棠在拂云楼下看见此碑,辨其迹,读其诗,听其闻,恻隐之心由然而生,于是命人在墓前建烈妃祠,将碑移至节园,建亭护之。饱读诗书的他,取《庄子•外物》中“苌弘化碧”之意,(另有一说是清代新疆哈密帮办大臣景廉有感于烈妃故事写过一首《碧血碑》诗,先应用“苌弘化碧”一词。)将该碑命名为“碧血碑”,并为该碑撰联:“一抔荒土苍梧泪,百尺高楼碧血碑。”从此,在兰州诞生了一块名碑,传播金城大地,与黄河涛声共鸣。

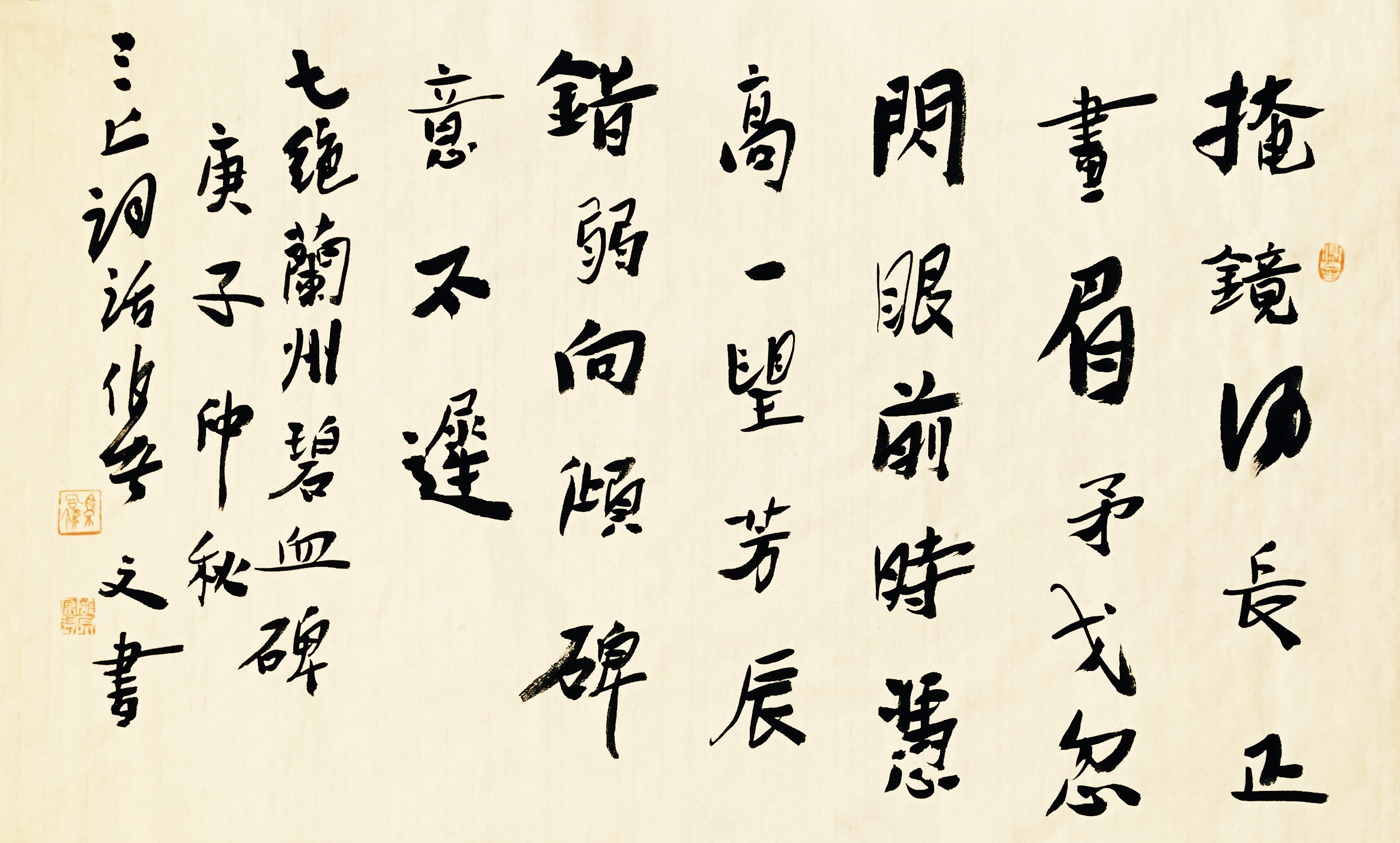

读其史,怜其情,叹其节。庚子仲秋,本文作者亦吟诗一首并书:

《七绝•兰州碧血碑》:

掩镜风长正画眉,矛戈忽闪眼前时。

凭高一望芳辰错,弱向倾碑意不迟。①

一言以蔽之,兰州肃王府“碧血碑”,除了在文中提要所讲的它“是兰州宝贵的历史文化遗产,也是证明兰州具有厚重文化积淀的说明书之一”外,为了兰州历史文化的传承和发展,如果能采用现代新型材料加以保持更好,让它长久的保存下来,惠及子孙后代。

七、学术评论

关于兰州“碧血碑”,孙华嵘先生在《肃王府:兰州厚重的历史文化》一文讲道:“著名词学家、文化学者马同儒对碧血碑作了考察,对该碑一段史实做了科学论证,并对碑字重新补缺,依韵再次对补拟诗句做了修正”,并称“这是中华人民共和国成立以来,学者对碧血碑进行的首次考证辨识。” ②(注:其实辨诗者多矣,只是在公共媒体上不先露头露脸而已。)

①马同儒撰:《七绝•兰州碧血碑》,“肃王府:兰州厚重的历史文化”,兰州日报,2020年11月9日。

②孙华嵘撰:《肃王府:兰州历史文化的见证》,“人文甘肃(八)”,“人文甘肃”系列丛书编委会编,甘肃教育出版社,2021年6月,第161页。

(中国诗歌网,2023年11月15日;百度百科)

作者简介:马同儒,《三上词话》作者。

(注:本文已获作者授权发布)