滕王阁寻梦

滕王阁寻梦

作者:王国成

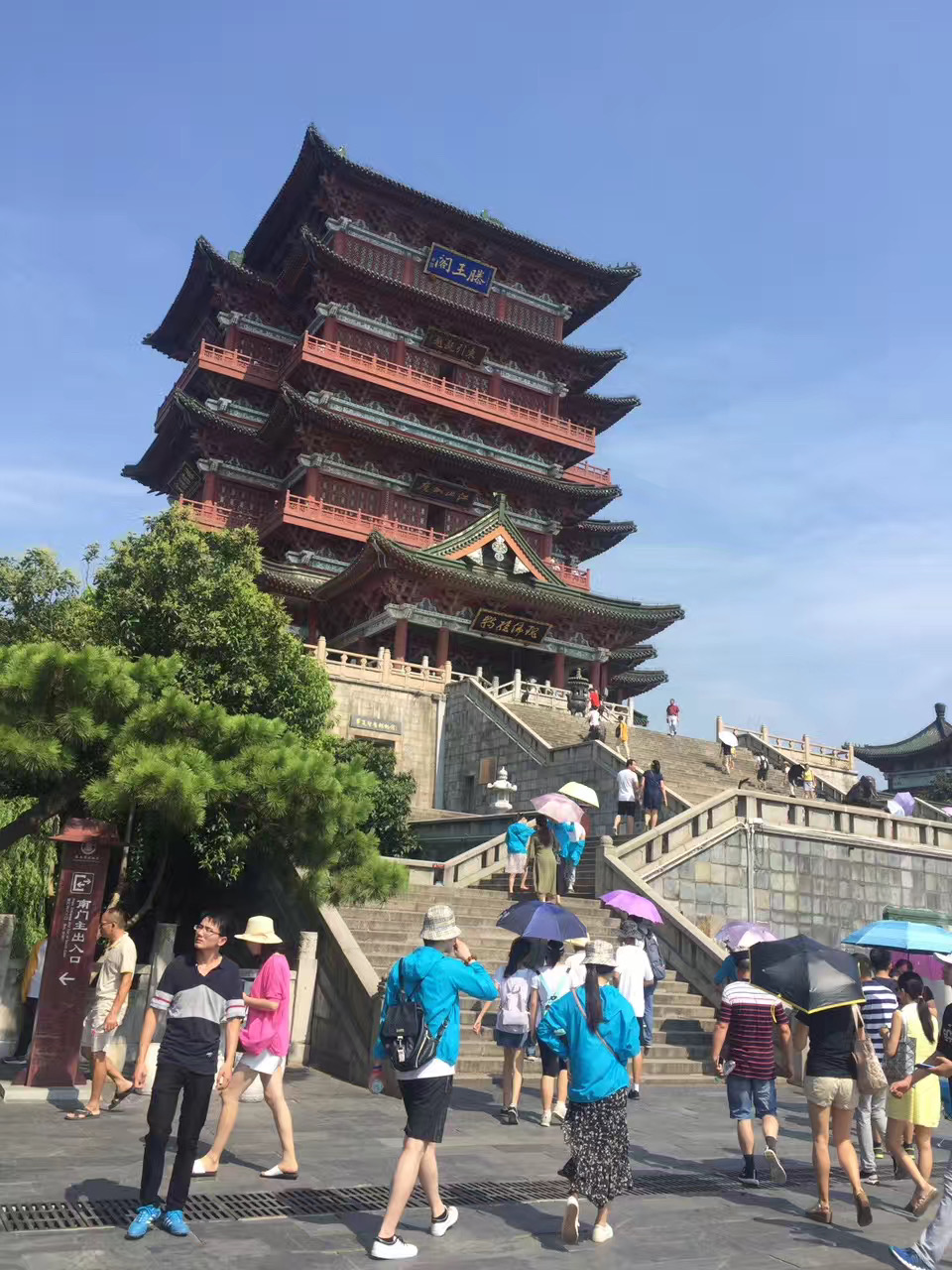

夏日的赣江,裹挟着一股磅礴的热意,江水浩浩荡荡地奔腾着,仿佛要将千年的故事,都倾泻进鄱阳湖的怀抱。我登上南昌东湖之畔的滕王阁时,夕阳正将最后一缕金辉泼洒在朱红的檐角上,琉璃瓦折射出碎金般的光晕,整座楼阁宛如悬在江天之间的一盏宫灯,照亮了半部江南文脉。

我拾级而上,木阶的纹理在足底摩挲出温润的触感。导游遥指阁前石碑上的“明三暗七”字样,说这看似3层的楼阁,实则藏着7重天地——正如它曲折的命运。自唐永徽四年(653年)李元婴筑阁伊始,这座临江建筑,便如同被命运掷入烈焰的凤凰,历经29次焚毁与重生。最惨烈时,清人笔下“劫火焚余,唯见颓垣断瓦”;最辉煌时,宋代的彩绘藻井能让星河失色。而今,我倚着宋代形制的雕花栏杆,触摸到的虽是1985年重建的梁柱,却仿佛触到层层叠叠的历史年轮:明代的青砖,清代的斗拱,民国的残碑,都在钢筋混凝土的骨骼里低声絮语。

阁内墨香氤氲,王勃的《滕王阁序》以鎏金大字悬于正厅。恍惚间,我似见那位二十六岁的少年才子挥毫泼墨,在阎都督为女婿预设的宴席上,以一句“落霞与孤鹜齐飞”惊破满座,让赣江的秋色,永远凝成诗的琥珀。历代文人的诗赋,在回廊间流淌:杜牧笔下“柘枝蛮鼓殷情雷”的笙歌,王安石“愁来径上滕王阁”的苍凉,辛弃疾“目断平芜苍波晚”的浩叹,如江风穿廊而过,在梁柱间撞出金石之音。

登至顶层,推窗刹那,赣江的浩渺骤然扑入襟怀。王勃曾在此眺望的“舸舰迷津”,已化作万吨货轮犁开金波;昔年“佩玉鸣鸾”的帝子舟楫,成了游船画舫,载着霓虹穿梭。江对岸的八一大桥,如银龙跃波,与滕王阁的飞檐构成奇妙对话:前者,以流线型的斜拉索切割云霞;后者,以鸱吻承接星月。一古一今,皆是长江写给天空的情书。

暮色渐浓时,江面忽有灯光次第亮起。朝阳大桥的LED幕墙流转着《滕王阁序》的诗句,赣江两岸的高楼群,化作巨幅画屏,将物换星移几度秋的慨叹,演绎成数字时代的璀璨长卷。一群少年架起三脚架拍摄延时摄影,无人机掠过阁顶,惊起一群白鹭,它们与王勃笔下的孤鹜,竟在千年后共舞于同一片晚霞。

夜幕降临时,阁前广场骤然沸腾。全息投影将《滕王阁诗》化作光雨洒落,汉服少女执团扇演绎“画栋朝飞南浦云”的古典舞,而隔壁展厅里,数字艺术展《长江诗境图》构线出传统水墨。我忽然想起阁内那副楹联:“废兴二十九次,牵动亿万人心”——这座楼早已超越了砖木的实体,成为长江文脉中永不干涸的精神符号。

离阁时回望,灯火通明的滕王阁倒映在江水中,与对岸的摩天大楼构成双生镜像。夜间实景演出正在进行着。江风送来游轮的汽笛声,恍惚间,似有初唐的钟鼓与之应和。或许真正的不朽,恰如这奔流不息的长江,它记得李元婴筑阁时的明月,托起王勃酒盏中的诗情,而今又裹挟着跨江大桥的虹影,向着更浩瀚的沧海奔去。

作者简介:王国成,宁波人,现居南京。1974年至1991年服役在海军东海舰队。1977年在《前线报》发表散文处女作《橄榄岛上的金丝燕》。以后在《解放军报》, 《人民海军报》,《浙江日报》,《宁波日报》,《福建日报》,《文学青年》,《青春》等报刊杂志发表小说、散文,诗歌,评论数百篇。长篇报告文学《海上猛虎》,1988年由上海百家文艺社出版,20年后,中国文化出版社再版。作品先后获得过特等奖,一等奖 ,二三等奖多次。

(注:本文已获作者授权发布)