物质匮乏时的童年滋味

物质匮乏时的童年滋味

文/提秀莲

我的童年,是在一个物质相对匮乏,却处处洋溢着温情的时代度过的。在那段已然遥远的岁月里,酱豆的独特味道,深深承载着婶婶给予的亲情;水柿子,则蕴含着柳姐传递的温暖;葵花籽,记录着我与小伙伴们之间的互动和成长。而制作红薯面条的过程,更是体现了乡亲们在艰苦条件下为了生活所付出的努力。酱豆、水柿子、葵花籽......等等,它们不仅仅是普通的食物,是岁月深处难以磨灭的童年记忆,更是那个时代独特而又珍贵的记忆符号,承载着我对过去美好时光的深深眷恋和无尽怀念。

一、几颗酱豆

我常常于时光的深处,缓缓打捞起三岁那年的那段珍贵记忆,那些画面犹如刚刚发生。

我已难以确切分辨那是中午还是午后的时光,只无比清晰地记得,那一年,妈妈历经长途奔波从青海回到河南老家提庄。这消息宛如一阵风,迅速吹遍了村里的每一个角落。于是,村里的老老少少纷纷聚拢到我们家的院子里,大家围坐在一起,关切地询问着妈妈在外的种种情形,眼神中透露出对外面世界的憧憬和对妈妈的问候。

随后,堂姐温柔地将我抱起,在众人的目光注视下,从我的家朝着村东头的堂姐家徐徐走去。堂姐的怀抱温暖而柔软,她身上散发着淡淡的皂香,让我感到格外安心。她的身后跟着一群大大小小的孩子,他们就像一群欢快的小雀儿,叽叽喳喳、吵吵闹闹地。

到了堂姐家,婶婶笑容满面,从堂姐的怀里接过我,然后坐在小板凳上,满是亲昵地逗着我玩儿。婶婶的眼睛明亮而有神,眼角的鱼尾纹随着笑容微微颤动。她用温暖的手轻轻抚摸着我的头,嘴里说着亲切的话语。可当时的我呀,目光却被案板下的瓦罐紧紧吸引住了,那瓦罐仿佛有一种神奇的魔力,让我的视线无法移开。瓦罐的表面有些粗糙,带着岁月的痕迹,在昏暗的角落里散发着神秘的气息,我的心里全是对罐中美味的急切渴望。

婶婶看着我小脑袋一直扭向瓦罐的可爱模样忍不住笑出了声。紧接着,她起身从筷笼里抽出一双筷子,又缓缓蹲下身子,她的动作略显迟缓,却充满了温柔。她从案板下面小心翼翼地挪出瓦罐,瓦罐在挪动时发出轻微的摩擦声。轻轻揭开盖子,一股浓郁的香味顿时弥漫开来,那是一种混合着豆子发酵后的独特香气。婶婶用筷子挑出几颗酱豆,酱豆色泽深沉,上面还挂着些许酱汁。她递到我的嘴边,眼神中充满疼爱。

酱豆刚一进入口中,那咸咸的味道就如同汹涌澎湃的潮水一般在舌尖迅速扩散开来。三岁的我,小眉头不由自主地微微皱起,这咸味在最初的瞬间确实显得有些过于浓烈。然而,片刻之后,一种独特而美妙的风味便在口腔里悠悠荡漾开来,醇厚且质朴。那种味道,仿佛裹挟着乡村生活特有的淳朴韵味,更饱含着婶婶深深浓浓的关爱之情。小小的我细细地品味着,嘴里的咸味与心中的温暖相互交织融合,在我的童年记忆中深深地镌刻下了难以磨灭的痕迹。

至今,无论我身处何方,只要一吃到酱豆,那熟悉的味道就会立刻将我拉回到那个充满温馨的午后。婶婶亲切和蔼的笑容,还有那一群吵闹却又可爱无比的小伙伴,都会一一清晰地浮现在眼前。酱豆不仅仅是一种普通的食物,它更像是一把神奇的钥匙,轻轻打开了我对故乡和亲人深深思念的大门。有时候,我会特意去寻找那种带有乡村独特风味的酱豆,可是在城市的超市里买到的,总感觉缺了些什么。也许缺的是那份真挚纯粹的情感,缺的是那片乡土特有的气息,缺的是邻里之间亲切的问候和那温暖的人情味儿。我深知,那三岁时的美好记忆,将会伴随我一生,成为我心中最为柔软的部分,永远珍藏在心底最温暖的角落。

二、一个水柿子

柳姐,是我三姨家的女儿。她嫁到了朱楼,而朱楼离我们提庄仅仅只有二里路的距离。正因如此,柳姐和我们家的往来极为密切,走动频繁得很。除了每年八月十五和过年这些固定的走亲访友时节,只要一到农闲时候,柳姐也总会来探望我们这一家子人。

每次柳姐来到我们家,我就如同一个小尾巴似的,紧紧地跟在她身旁,片刻都不愿分离。犹记得有一回,柳姐又来我们家了。她就像一个神奇的魔术师,悄悄地将一个柿子塞到了我的手里。那柿子橙红橙红的,圆润的形状恰好能盈满我的掌心。柿子的表皮细腻且光滑,带着微微的凉意,还有一点点磨砂的质感,手指稍稍用力,便能感觉到那饱满的果肉即将溢出甜蜜的汁水,一种奇妙的感觉瞬间涌上我的心头。

堂姐温柔地拉着我的小手,往东头走去,是要去看望我奶奶。可我的心思全都在手中柿子上。我小心翼翼地握着它,就好像握住了全世界最珍贵的宝贝一般。一路上,我时不时地仰头瞄一眼柳姐,她的侧脸在阳光的映照下显得格外柔和。我心里想着,柳姐可真好呀,她就像仙女一样,每次出现都会给我带来惊喜。我把柿子凑到鼻子前,轻轻地嗅了嗅,我的口水都快要流出来了。

到了奶奶家,奶奶看到柳姐,笑得都合不拢嘴了。我则找了个小角落,小心翼翼地捧着柿子,眼睛一眨不眨地盯着它。我心想,这个柿子一定特别甜,就像柳姐对我的爱一样。我不舍得吃,就这么静静地看着,仿佛能从这个柿子上看到柳姐温柔的笑容。

过了一会儿,柳姐过来找我了。她看到我还没吃柿子,笑着说:“小馋猫,怎么还不吃呀?”我抬起头,有些害羞地看了看柳姐,然后就张口去咬柿子。柳姐摸了摸我的头,从我手里拿过柿子,用指甲在柿子顶端抠开一小口,对我说:“柿子要吸着吃。”她的眼神中满是对我的宠溺。我怔怔地看着她,那一瞬间,仿佛时间都静止了。柳姐轻轻地把柿子递到我嘴边,示意我尝一尝。这是我儿时第一次品尝柿子,当我微微低头,轻轻吸吮一口,柿子的汁液浓稠而甜蜜,如同琼浆玉液般滑过舌尖,带来丝丝凉意,每一处神经都被这美妙的滋味所触动。此刻,阳光洒在我们身上,微风轻轻吹拂,周围的一切都变得如此美好而宁静,而柳姐就如这柿子一般,甜蜜了我的整个世界,让我的童年充满了温暖与幸福的回忆。

三、一碗鸡蛋蒜

在缺吃少穿、靠挣工分过日子的70年代,庄稼人的油盐以及点灯的煤油大多要靠自家鸡下的蛋来换取。那时,幼年的我长年累月都吃不上一个鸡蛋,唯有走亲戚时,才有机会在亲戚家尝到稍好一点的食物。

记得一年割完麦子没多久,妈妈带我去柳姐家。到了中午饭点,妈妈帮着柳姐烧锅做饭,姐夫则拿出一个煮鸡蛋和一把蒜,坐在院子的阴凉处剥皮。他身旁放着一个捣蒜的蒜臼。我心里明白,柳姐这是要用鸡蛋蒜泥当作难得的硬菜来招待我们。我和她家四岁的女儿一起站在姐夫旁边看着。只见姐夫剥蛋皮时,蛋皮内里粘带了一点白白的蛋白,他便用指甲剔出来送进女儿嘴里。我馋得直咽口水,眼睛紧紧地盯着那个鸡蛋,心中满是渴望。

那时候的日子过得着实艰难,一个鸡蛋在我们眼中都是无比珍贵的美食。看着姐夫和他女儿的互动,我心里满是羡慕。

没过多久,柳姐和妈妈做好了饭,端上了饭桌。那一碗鸡蛋蒜泥散发着诱人的香气,摆在饭桌的正中间。妈妈小心翼翼地将那散发着独特香味的鸡蛋蒜泥,轻轻地夹进刚刚掰开的热气腾腾的红薯面馍里。那馍还冒着缕缕热气,仿佛在诉说着它的诱人魅力。我接过妈妈递来的馍,也小心翼翼地咬了一口。瞬间,红薯面馍与鸡蛋蒜泥的香辣在口中交融,每一口咀嚼都充满了丰富的层次感。品味着这难得的美味,心中满是欢喜。

那顿饭,让我久久难以忘怀。即便过去了这么多年,每当回忆起那个场景,我依然能真切地感受到当时的那份渴望和那份温暖。那个年代虽然艰苦,但人与人之间的情谊却格外真挚,一个小小的鸡蛋,承载着浓浓的亲情和关爱,成为了我记忆中最珍贵的温暖片段,深深地印刻在心底,永不褪色。

四、两罐糖精水

那是一个酷热难耐的夏天,太阳像一个大火球,炙烤着大地,似乎要将世间万物都融化。傍晚时分,月明星稀,天空中没有一丝风的踪迹,整个世界仿佛被热浪凝固了。

我们热得实在难受,心里总是想着能找个凉快的地方透透气。母亲看着我们被热得满脸通红、汗流浃背的模样,心疼不已。她迈着那双因为常年操劳而略显蹒跚的小脚,担着两个陶罐,缓缓地向村子里那唯一的一口井走去。

那口井,是村子里的生命之源,在这炎热的夏日里,更是大家渴望的清凉之水。母亲费力地从井里打了满满两罐水,然后用扁担小心翼翼地挑着回来。她的身影在月光下显得有些单薄,但却充满了力量。

回到家后,母亲从屋里拿出了半个药片片,放进罐子里轻轻摇了摇。随后,母亲将罐子里的水分给二哥、三哥和我。当那清凉的水触碰到嘴唇的那一刻,一股甘甜的味道在口中散开,我们迫不及待地大口喝起来,那感觉真的是无比甜,仿佛所有的燥热都在这一刻被驱散殆尽。

那清凉的井水,带着母亲的关爱,滋润着我们的喉咙,也滋润着我们的心田。在那个炎热的夏日傍晚,这简单的一幕成为了我心中最珍贵的回忆。它让我感受到了母爱的细腻与温暖,即使生活条件艰苦,母亲也总是想尽办法为我们带来一丝慰藉和舒适。

如今,岁月流转,那口井或许已经不再像从前那样重要,但那段关于夏日清凉的记忆,却永远深深地印刻在我的脑海中。

五、一把葵花籽

小时候,我最爱走亲戚,去得最多的是姥姥家,准确说是舅舅家,因为姥姥在我出生前就已离世,我从未见过姥姥的模样。

我已记不清那是个什么节日,妈妈用从生产队借来的架子车拉着我去舅舅家,那天大姨、三姨也都齐聚在舅舅家。大姨带来的礼物是一顶向日葵,那向日葵金灿灿的,仿佛自带太阳的光芒。我们几个年龄相差不大的小孩,席地坐在房檐下的阴凉处。大舅的闺女将这顶向日葵分给我们,分给我的最少,我心里虽有些不悦,但总归手里有一小牙向日葵。

我好奇地看着手中这一小牙向日葵,饱满的葵花籽紧紧相依。每一颗葵花籽都似一个小小的宝藏,蕴含着无尽美味。我小心翼翼地剥开一颗葵花籽,露出里面白白嫩嫩的仁儿。放入口中,轻轻咬下,葵花籽发出轻微的“咔嚓”声,接着一股香味混合着阳光的温暖和大地的气息散发出来,让我仿佛置身于广袤的葵花田中,微风拂过,金色波浪起伏。这新鲜的葵花籽口感细腻,带着一丝丝甜软,又不失嚼劲。在那瞬间,心中的自卑与委屈都消散了,我沉浸在这美味中,只觉手中葵花籽太少。

午饭后,阳光洒满院子,舅舅的闺女笑着对我说:“如果你肯用架子车拉着我在大门前溜一圈,我就再给你一把葵花籽哦。”说着,她还特意从上衣口袋里掏出一把葵花籽在我眼前晃了晃。那饱满的葵花籽在阳光下闪着诱人光泽,我心动了,毫不犹豫答应她的要求。

舅舅家的大门前有一个大水坑,平日有积水,不过那天水干了,坑底只剩湿漉漉的稀泥。我让她稳稳坐在架子车上,自己则站在后面,双手用力推车。我吃力地推着,小心翼翼走着。刚开始,一切顺利,架子车缓缓向前移动。

然而,经过水坑边缘时,不知怎的架子车方向突然失控,它像脱缰野马,飞速朝坑里滑去。瞬间,我感觉身体被巨大力量甩出去,整个人掉进稀泥,溅起一片泥花。舅舅的闺女也随着架子车翻倒,被扣在车下。

我们俩都吓懵了,随后哇哇大哭。舅舅听到哭声,慌忙从家里跑出来,三步并作两步冲到坑里。他先小心翼翼把闺女从架子车下抱出,轻轻拍打她身上的稀泥巴,安慰着她。然后又转身把我从稀泥里拉起来,关切地问我有没有受伤。

舅舅的闺女满脸泪痕,哭着冲我骂起脏话。舅舅一边轻声安慰她,一边制止她继续骂。我从舅舅的眼神里,又感受到那种熟悉的自卑,就那样呆呆站在烂泥中,不知所措,任由身上稀泥不停往下滴,那狼狈样子让我觉得自己好像犯了天大的错。此时,午后的阳光似乎也变得不再温暖,我只觉浑身冰冷,满心委屈和自责。周围一切都变得很安静,只有我们的哭声和舅舅的安慰声在耳边回荡……

第二年的春天,二哥不知从哪里挖来一棵向日葵苗。我们满心欢喜地把它种在院子一角,像守护娇嫩婴儿般,小心翼翼守护着它。在我们悉心照料下,到了秋天,向日葵结出饱满果实。二哥找来工具,将向日葵收割下来。他并不急于让我们分吃,而是把它挂在我够不着的屋檐上晾晒。经过一段时间晾晒,葵花籽变得干干的。二哥把干葵花籽拨下来分给我和三哥。我分到的葵花籽最多,开心得不得了,迫不及待地拿起一颗干葵花籽,放入口中。轻轻一咬,只听“咔嚓”一声,葵花籽的壳裂开了,我用舌头将里面的果仁拨弄出来,那果仁饱满而香脆,嚼在嘴里细细品味,还能察觉到一丝若有若无的坚果香气。

咀嚼着葵花籽,我的思绪飘向远方。想象着未来的日子,或许会有更多美好等待着我们。这种味道,不仅仅是葵花籽的香,更是我们一起守护、一起期待后的收获的喜悦,每一口都充满童年的纯真和快乐。它成为我记忆中一道难以磨灭的风景,给艰苦的生活带来一抹别样色彩。

六、一碗红薯面

在时光的长河中回溯,七十年代的记忆如同一幅古老而质朴的画卷,缓缓展开。在那个年代,食物,尤其是白面,珍贵得如同稀世珍宝,唯有在过年之时,人们方能品尝到白面擀成的面条,那是一种奢侈的幸福。

在我的故乡,为了能吃上一碗美味的面条,乡亲们想尽了各种办法。榆树皮,成了那个特殊时期的珍贵食材。人们将榆树皮细心地用锅焙干,这绝非易事,是一个需要十足耐心与技巧的过程。火候的掌控至关重要,不能太大,否则榆树皮会在瞬间烧焦,化为灰烬;火候也不能太小,否则无法将其彻底焙干。那小小的炉灶前,人们全神贯注,仿佛在进行一场神圣的仪式。

焙干后的榆树皮被拿到村里的石臼中,开始了一场艰苦的“战斗”。沉重的石杵在人们手中不断挥动,一下又一下,发出沉闷的声响。这过程十分费力,汗水湿透了衣衫,但人们的眼神中却透着坚定。经过无数次的反复捣碎,榆树皮终于变成了粉末状。接着,又要用锣反复筛出细腻的粉末。那细腻的粉末,如同希望的种子,承载着人们对美食的渴望。

最后,用稍热的水将这些粉末与红薯面调和。经过这样一番精心制作,红薯面团变得十分有韧性,可以擀出细长的面条来。

记忆深处,那是一个酷热难耐的夏天正午。阳光炽热地洒在大地上,仿佛一个巨大的火炉,要将世间万物都烤化一般。那个时候,大家都穿着轻薄的衣物,试图在这炎热的天气中寻得一丝凉爽。

我清晰地记得,刨,我五岁的玩伴,这是他的乳名。他的父亲是位木匠,就给自己的长子起名叫刨。他生性自在,无拘无束。

那一日,我在他家厨房门前玩。刨端着一碗用干红薯叶下的红薯面面条,蹲在我的面前。他吃得津津有味,那吸溜面条的声音,在寂静的夏日里格外响亮。每吸一口,面条的香气似乎都在空气中弥漫开来,让我忍不住咽了下口水。倒不是因为我家里吃不上红薯叶面条,那味道尽管面条里和我家一样没有一丝油腥,而是刨家的面条里放了姜粉,格外诱人。

刨一碗接着一碗地吃着,吸溜声此起彼伏。一连吸溜了三四碗,他才心满意足地摸着像锅一样扣着的肚子。而我,也被这一幕深深地印在了脑海里。那画面,如同一幅生动的油画,永远定格在了那个特殊的年代。

如今,时光流转,岁月变迁,那吸溜面条的声音,仿佛还在耳边回响,提醒着我珍惜当下的美好生活。

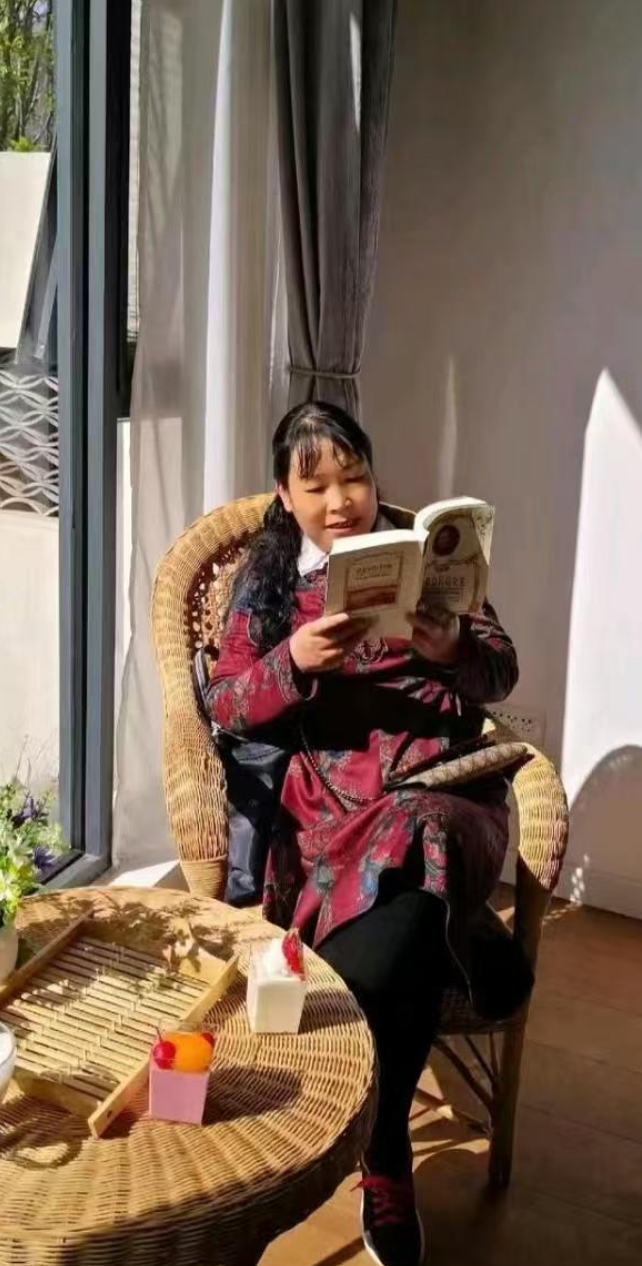

提秀莲,现为陕西省作协会员,宝鸡市作协理事,凤县作协主席。散文、诗歌、小说在中省市县各类征文中多次获奖,并在《中国艺术报》《中国财经报》《中国摄影报》《延河》《华文小小说》《西北信息报》《宝鸡日报》《陇南日报》等副刊发表散文(诗歌)逾千篇。出版散文集《凤凰之乡随想录》,为县委县政命名的“第三批有突出贡献拔尖人才”。

注:本文已获作者授权发布