黄维南岳吐心曲

黄维南岳吐心曲

作者:金振林

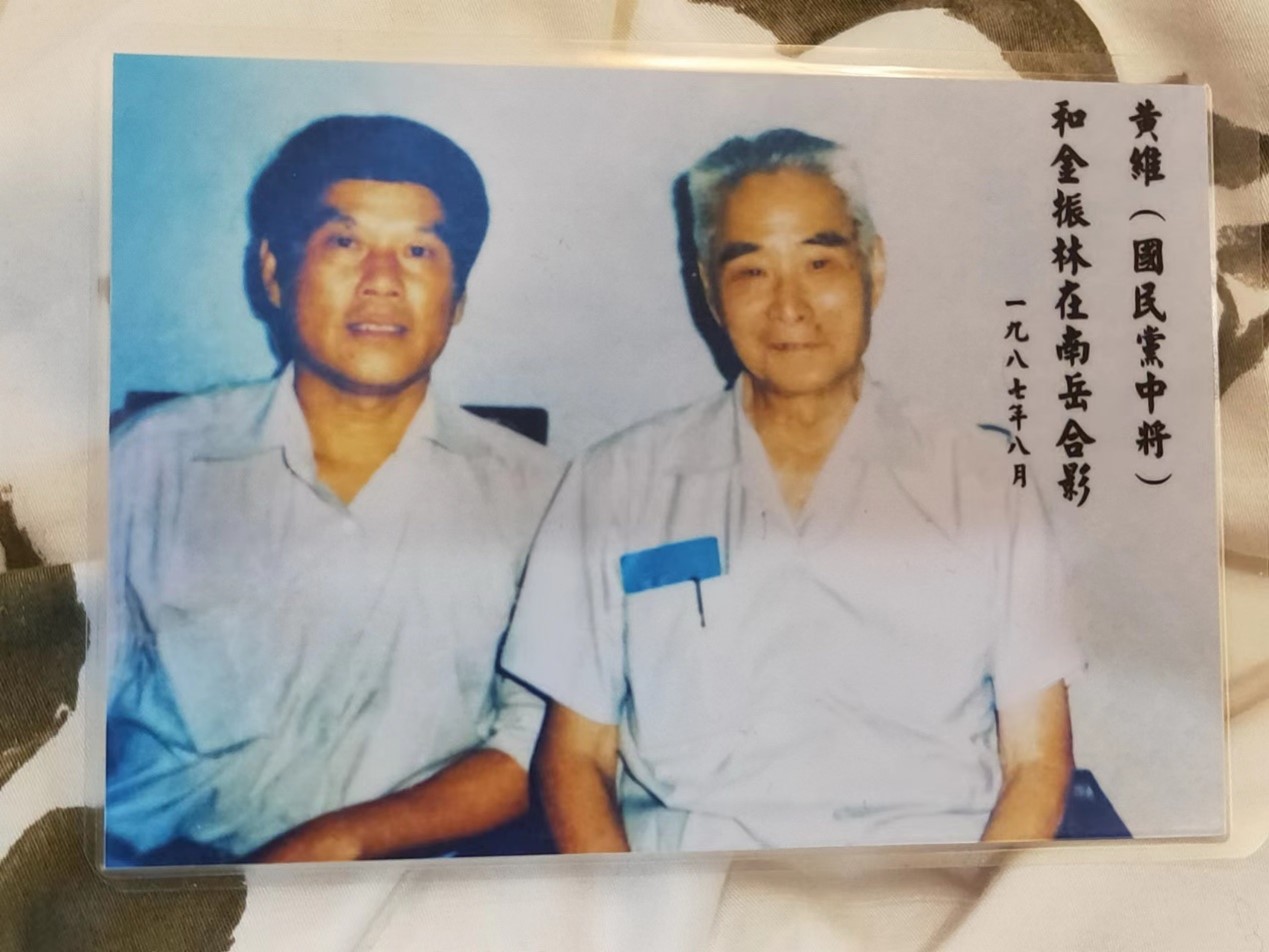

本文作者金振林与全国政协委员黄维(右)先生合影

黄维(1904.2.28——1989.3.20),号悟我,蒋介石为其改号:培我。江西贵溪盛源乡人,黄埔军校第一期毕业,淮海战役时任十二兵团司令,1948年12月15日,44岁时在双堆集突围时被俘,当了二十七年囚徒。1975年3月,作为最后一批战犯特赦时,已满71岁。

1987年七八月间,黄维随全国政协休假团下榻于南岳磨镜台宾馆五号楼,笔者与他相处半月之久,他破例敞开心扉,与我畅谈许多鲜为人知的心里话。一年半后,赴台湾前夕,不幸因心脏病突发,驾鹤西去。他的谈话,可视为暮年心迹的真实表露,对于广大读者和研究军史党史的朋友,颇有参考价值,故证述于此,以飨读者。——小引

一 南岳怪客

五岳独秀的南岳衡山,雄峙在湘中大地,而海拔六百多米的磨镜台,群山环抱,绿荫如盖,夏日有火炉之称的长沙气温高达四十度以上,磨镜台温暖如春,在二十度左右,是避暑消夏的胜地,蒋介石宋美龄曾五到磨镜台。

1987年7月末,全国政协休假团一行30余人,下榻于新建的五号楼。

众多委员中,有一位久闻大名如雷贯耳的名角,他就是毛泽东在《敦促杜聿明等投降书》中,四次提到的国民党十二兵团司令黄维。

每当旭日东升或夕阳西沉,在晨钟暮鼓声中,人们总能看到一位精神矍铄,鹤发童颜的老者,身着浅灰色派力司上衣,脚踏圆口布鞋,手拄拐杖,在山间幽径中漫步,走累了,就双手扶着拐杖,昂然屹立,神态矜持。

陪他漫步的是一位六旬家庭妇女似的妇人,讲一口苏北话,应是我这个南通人的老乡了,后来才知,她是黄维的第三任夫人史大姐。

那年夏天,我在四号楼主持一年一度的《小溪流》儿童文学笔会,去餐厅或会议室,必经黄维下榻的五号楼,经常与他擦肩而过,但没讲过一句话。

磨镜台来了黄维这个“大哥大”人物,省会长沙和衡阳当地的媒体,趋之若鹜,他们带着“长枪短炮”兴冲冲而来,又灰溜溜败兴而去。

其中不乏我的朋友,一打听,他们却摇头:“老头子挺顽固,无可奉告!”原来,他们提问的是黄维有切肤之痛的淮海战役被俘之事,这不是向黄维伤口上抹盐么?

好奇心驱使:我一定让黄维开口,探索这位南岳怪客心灵深处的奥秘,我相信“精诚所致,金石为开”的古训!

二 宋美龄与磨镜台

亲不亲故乡人。我寻找机会,跟苏北老乡史大姐套近乎,我们攀谈时,黄维手扶拐杖,作鹤立状,不插话不打岔,一副事不关己高高挂起的样子。

跟史大姐熟识之后,我便常常陪伴老俩口饭后千步走,作义务导游。一天傍晚,我们走到五号楼下边的一块巨石旁边,黄维用拐杖指着巨石上磨盘大的石刻涂了红漆的“祖源”二字,打听它的由来。

我说,南宗七祖怀让和尚常在这儿用砖头磨石头,从而感悟了对面小山上(如今是宾馆接待室)不同宗派的和尚马道一,归顺南宗怀让。

“1943年12月18日,蒋夫人宋美龄在美国国会演讲时,就以磨镜台的传说结束的。”

那是1943年12月,为了争取美国等西方国家对中国抗战的支持和援助,受蒋介石之托,出访北美,宣传中国抗日的宋美龄,出席了美国国会为她举办的专题演讲,她用流利的英语,充满激情地发表了《战争与和平》的即席演说:

“中国到处都在流血,这一点没有去过中国的人是绝对不会想到的......侵略者是多么残暴!”

最后,宋美龄以磨镜台的传说故事结束了演讲:

“我们不但要有理想,而且应以实际行动实现此种理想!”

参议员们都为宋美龄的真诚所感动,全体起立,掌声雷动,磨镜台的古老传说,也随着宋美龄的演讲而蜚声海内外。

黄维微微点头,似有所悟。我觉得,彼此间的距离似乎缩小了蛮多。

三 彭德怀遭遇黄维

人,总是爱听好话的,尤其是老人,黄维也不例外。

黄维从黄埔一期毕业以后,跟随他的校长蒋介石东征北伐,讨伐程炯明,屡建功勋,他20岁当团长,24岁当旅长,39岁当军长,44岁当十二兵团司令,在他戎马倥偬一生中,自有辉煌的一页吧!

我首先谈他1932年4月,驰援赣州时,与彭德怀遭遇的往事。对于攻打赣州,彭德怀到死也没弄明白,让他头破血流的不是马昆,他真正的克星是黄维。

彭德怀在文革中,身陷囹圄,他写的交代材料,死后整理成《彭德怀自述》一书,他回忆说:赣州城“久攻不克,(敌)援军即到,我又未全速撤围,兵临城下,相持日久,兵力疲劳,致遭敌袭。此事直到1965年看到政协出版的文史资料,登载当时守赣州的旅长马昆写的一篇守赣州经过,才知当时马旅是八千人,地方团队经过改编整训一万人,共一万八千人,我三军团兵力才一万四千人,敌以优势兵力,据坚防御,当然不易攻克,敌情没有弄清楚,就贸然攻坚,这也是一次严重的错误。”

当我向黄维提起五十五年前的往事时,他首先对马昆回忆文字不屑的说;“马昆瞎吹,我已在文史资料给以补正。”(笔者查,为《文史资料选辑》第九十一辑,黄维《对<将军赣州守城战役亲历记>的补正》。)

“那么,请你谈谈真实情况好么!”我好奇的说。

一提起赣州之役,黄维顿时目光炯炯,精神抖擞的说:“红军围攻赣州时,18军兼程驰援赣州,我是18军11师32旅旅长,在沙地驱逐红军的游击队后,直抵赣州北门架成浮桥,在黄昏后率部三个团入城,立即接替北门、西门、南门的城防守备。当夜,红军在东门爆破城墙,红军一部份突入城内,经马昆旅反击,把红军打出去了。经过四五天,工兵营坑道挖成后,师长罗卓英命令总攻,32旅于夜半后,由坑道潜出城外,65团将围城红军一个师,从师长侯忠英以下全部俘获,彭德怀只知马昆......嗯,都过去五十多年了。”

“黄老当时多大年纪?”

“刚满二十八岁!”他颇为得意地说。

“彭德怀比你大六岁,陈诚也比你大六岁。”

“对的!“黄维附和道,提起陈诚,他肃然起敬。如果说,蒋介石对他有知遇之恩,陈诚则“恩重如山。”

四 一将功成万骨枯

陈诚一直是黄维的顶头上司,1933年,30岁时接任陈诚(1898——1965)的11师师长,32岁获少将军衔;34岁时接任陈诚的18军军长,中将衔;陈诚时任国防部长,黄维为后勤部副总司令,人称他是“陈诚的影子”。

不过,成亦萧何,败亦萧何,命运作弄人。

在淮海战役时,黄维任新制军官司学校校长兼陆军训练处处长。而时任国防部长的何应钦,对黄维的评价是:“书生不宜典兵。”他想安排自己的亲信出任十二兵团司令,从而削弱陈诚的势力,蒋介石左右为难,遂让林蔚去上海,征求在那儿养病的陈诚的意见,陈诚在他的两名爱将黄维和胡琏中,选择了黄维,而他的黄埔四期同学胡琏(1907—1977)成了他的副手。

俱有戏剧性的是,在双堆集被困时,被毛泽东称作“狡如狐,猛如虎”的胡琏,把最新式的坦克让给黄维,自己坐上旧坦克,成功逃脱,而黄维坐的新坦克,走了四十里,离友军仅剩四华里时,抛锚了,成了解放军的“瓮中之鳖”。

黄维的成名之战,是1937年“八一三”淞沪会战时的罗店之役。谈到上海罗店之战,黄维既兴奋又沉重。

黄维的成名,应了一句古话,一将成名万骨枯。

“我当时担任18军67师师长,在罗店死守一周,打到最后,手下三个团长,一个战死,两个重伤。师部除了一个电报员,连文书、炊事员都拿枪上去了,战后整编,活着的人连一个团都凑不上,非常惨烈!”

1979年12月,全国政协组团赴上海,没有安排自由活动时间,可身为政协委员的黄维坚持要去“八一三”淞沪抗日旧址凭吊,他公开说:“八一三,淞沪之战,曾震动国内外,我在那里负伤流血,我的兄弟死了数千人,我不赞成抗战是共产党一家领导取得胜利的说法,特别是抗战之初。”

在南岳磨镜台,他与我熟识,曾撂下一句意味深长的话:“共产党抗日,从三万人抗到一百万!”

五 为校长改名打一架

淞沪会战后的1938年,黄维被蒋介石任命为18军军长,矢志杀身以报。在从皖南转战江西途中,受到蒋介石的召见,蒋介石赠他一张戎装照,并在照片背面写上:培我将军 惠存 蒋中正

黄维原名“悟我”,从此改名“培我”,在战犯管教所里,他曾跟学习小组长打过一架。在抚顺和功德林战犯所里,黄维是冥顽不化的典型。每每在学习会上,他不是徐庶进曹营——一言不发,就是“大放厥词”。并时时维护他校长的声誉,曾说:“抗战胜利时,共产党也尊称蒋是人民领袖;失败了,就骂他是独裁者。”

他把于谦的《石灰吟》和文天祥的《正气歌》抄录在本子上,随身携带,立志“粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间”,并像文天祥坐牢时那样子:“彼气有七,吾气有一,以一敌七,吾何患焉?!”况浩然者,乃天地之正气也!他当年的顶头上司杜聿明,读毛泽东的《论持久战》,写了一万多字的笔记,还要求寄给蒋介石看,黄维不屑一顾,拒绝写任何悔过书,昂起脖子说:“我无罪可悔!”

杜聿明于1959年第一批获特赦,而黄维宁吃眼前亏,拒不低头认罪,多关了十六年。

在磨镜台,我和宾馆副经理彭爱菊专门请他说淮海战役,他至今仍称“徐蚌会战”。他穿着短裤背心,面带微笑,显得很随和,录音、拍照他都很配合。

黄维坦然地说:“胜败乃兵家常事,徐蚌会战,败就败在杜聿明指挥失误。”听说有一次他对采访者吼道:“咱们各退二十里,再打一次!”可见他是不认输的。在战犯所,他对学习小组长邱行湘没有好感,认为这个过去陈诚的卫士长“一点气节都没有”。可邱行湘不服气,反唇相讥,在会上揭发道:“黄维本来字‘悟我’,一次蒋介石给黄维一张自己的照片,在背后题字落款时,错写成‘培我弟惠存’,黄维就此改称‘培我’,嘿,连自己祖上起的名字都可以随便改的人,有什么资格谈气节。”

黄维听到这种不但有侮校长也诋毁自己名声的“恶言”,顿时火冒三丈,当即失态,跟邱行湘扭打起来,这也成了战犯所的一种“名人轶事”。

我问他:“听说黄埔第一期毕业时,蒋介石给每个学生一柄自杀剑,上书:‘不成功则成仁’。是这样的么?”黄维轻轻回道:“对,就是那句话。”

六 忠烈丹心垂宇宙

全国政协休假团的最后一个节目——瞻仰忠烈祠。

黄维曾跟我多次重申,说国民党不抗日,是不符合事实的,南岳就有几十座国民党将士墓,他的前任,54军军长陈石经就葬在南岳。我向他打听这位陌生先烈的生平。他说:“陈石经又叫陈烈(1902-1940)广西柳城人,比我大两岁,黄埔一期同学,‘八一三’淞沪会战时,任14师师长,日本广播称‘中国军队战斗力强者,14师也!’1939年9月,长沙第一次会战,任54军军长,击溃土肥原师团,连冈村宁次都讲,54军是一支不可轻战的顽敌!后来在滇缅前线,因为拔牙,患上了败血症,38岁英年早逝,我接任他的54军军长。他的墓就在南岳。”

7月27日,磨镜台晨光煦微,五号楼与我下榻的四号楼之间的水泥马路上,停着几辆崭新的旅游中巴车。

早饭后,磨镜台宾馆张万惠急匆匆来到我的房间:“金老师,南岳管理局请全国政协委员参观忠烈祠,车子都准备好了,可是黄维老先生不想去,这怎么办?你跟他比较熟,是不是请你劝劝黄老……”

“好,我去试试吧!”我从四号楼步下几十级台阶,到了黄维的房间。

“今天参观忠烈祠,黄老应该去看看!”我开门见山。

“为什么?有什么好看的?”显然,黄维对忠烈祠不甚了了,我不由得当上了义务讲解员。

南岳忠烈祠的面积235亩,建筑费187万元,1940年9月兴工,1943年7月建成。

“七七”抗战6周年纪念日,张自忠等52位抗日阵亡将领入祀南岳忠烈祠,在落成典礼上,主祭者薛岳将军郑重宣布:抗战以来,各忠烈将士,即日入祠,岁时奉祀。

整个建筑,模仿南京紫金山麓的中山陵,气势宏伟,“忠烈祠”三个大字,是蒋中正的亲笔题词。

黄维关切地问:“文化大革命中没遭破坏?”

“听说是附近一户山民搬回去,做猪栏用,文革后被南岳管理局基建科收藏,1982年重新挂在祠堂大门上,这是众多题刻中的唯一一件原物,真不帝鲁殿灵光,硕果仅存的!就凭这块木匾,黄老也应去看看啊,听说54军军长,你的同学陈石径的墓庐,也在附近。”

“好,我去看看他!”黄维站起身,开始换衣穿鞋,“我只是腿脚不大方便。”

几辆崭新的中巴旅游车,从磨镜台向北,经半山亭玄都观,黄维对玄都观那副石刻楹联反复念叨:

遵道而行,但到半途频努力

会心不远,欲登绝顶莫辞劳

我向他介绍:“从山脚到这里,十五华里,从半山亭,径邺侯书院、铁佛寺、南天门、上封寺,到海拔1270米的祝融峰,也是十五华里,古人有诗:‘万城长松迎客来,登山九千丈,中道多佛屋,一峰高一峰,峰峰秀林木’,半山亭真是名符其实。”

汽车左拐右转,突然,一座气势恢宏,依山矗立的巨型建筑群,出现在眼前,那别具一格的炮塔——一个花岗石雕成的大炸弹直指苍天,周围是4个稍小的炸弹,它象征五族共和、抗战必胜的信心。

黄维第一个下车,他脚蹬旅游鞋,头戴轻便巴拿马草帽,手柱拐杖,见到“游人到此脱帽致敬”的石刻后,连忙取下草帽,深深一鞠躬,那276级台阶,他无法攀缘,便又坐进车里,绕道登上最高处的享堂——大礼堂。

在大坪里,黄维久久地仰望着蒋正中题写的“忠烈祠”木匾,走进大殿,浏览各种碑刻与神牌,默默致哀,这里,有许多曾与他浴血奋战的兄弟的灵牌,幸存者自是感慨唏嘘。

一张大桌上已摆上文房四宝,瞻仰者谁也不想第一个开笔,我劝黄维说:“黄老,题几句话,勉慰忠烈在天之灵吧!”

黄维沉思片刻,把宣纸折成11格,郑重严肃地握笔蘸墨,竖写:

忠烈祠烈士千古

忠烈报国碧血丹心垂宇宙

救亡图存成仁取义照明月

幸存者黄维鞠躬

一九八七年时年八十有四

黄维开了头,喜爱书法的原国民党中将文强等委员当然不甘落后,委员们纷纷留下墨宝。

黄维向管理局的同志打听他的前任54军军长陈石径埋在何处,他一定要去祭奠。

我知道陈烈墓在络丝潭边的华严湖畔。因为,1939年初,国共合作的象征——南岳游击干部训练班就办在附近,而陈烈任游干班的政治部主任,他酷爱南岳,这个广西人临终遗嘱,死后不回老家柳城县,而是把他葬在南岳洛丝潭。当时,按这位抗日虎将的遗愿举行了隆重的葬礼。陈石经墓占地2400平方米。

张万惠经理悄悄把我拉出门外,为难地说:“金老师,你看怎么办?陈烈墓在文化大革命中被红卫兵全毁了,至今还未重建,黄老知道了一定很痛心的。”

我一时哑然。张经理对黄维说:“黄老,你腿脚不便,陈烈墓在山里,你今天就不去了吧!”黄维无奈,只是摇头。其实,洛丝潭离忠烈祠,只有四华里,这成了黄维的终身遗憾!到南岳,是他的第一次,也是最后一次!而今,名山长存,斯人已去!(注:图片由作者提供)

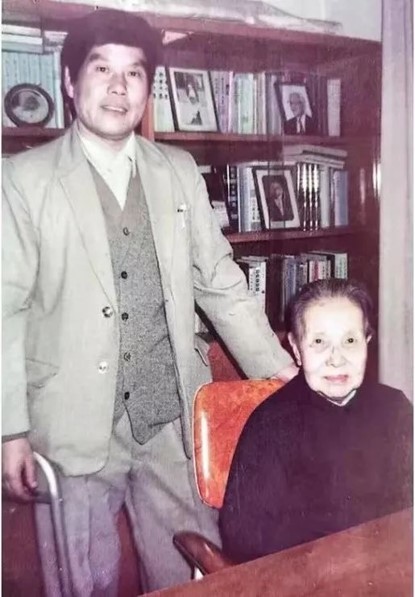

金振林(左)与文坛泰斗冰心先生合影

【作者简介】 金振林,中国当代儿童文学家,编辑家,儿童文学活动家。出生于江苏省南通县刘桥镇一户贫民家庭,从小在苦水中泡大。1954年南通市一中毕业后,考入地质部南京地质学校,1957年毕业,获大地测量技术员称号。1958年4月号《少年文艺》发表处女作,同年出版《山谷红旗飘》(被译成朝鲜文,盲文等)。1980年加入中国作家协会。同年,儿童文学期刊《小溪流》创刊,金振林为创始人。近半个世纪以来,《小溪流》培养了一大批儿童文学作家。1990年5月,金振林负责承办首届世界华文儿童文学笔会,任主席。1994年6月,出席在台北举办的“海峽两岸儿童文学学术研讨会”。20岁开始发表作品,已出版小说、散文、儿童文学、纪实文学40多部,约800万字。代表作《毛泽东隐踪之谜》在大陆发行数百万册,新加坡《新明日报》连载,台湾出版单行本,1991年日本悠思社译成日文出版,风靡海内外。作品曾收入大、中、小学语文课本,改编拍成电影《毛岸英》,电视剧《蛇侠》在央视一套播放。1979年《小黑子和青面猴》获第二届全国少儿文艺奖,《巨人之子毛岸英》获中宣传部“五个一工程”一等奖(1995)。《小鸟和小孩》获陈伯吹国际儿童文学奖。

注:本文已获作者授权发布