我的少年生活(之二)

我的少年生活(之二)

作者/池征遥

(一)第一次经商

故事发生在上个世纪六十年初期,地处皖东的金冲生活尤为艰难,处于开着一扇门又关着一扇门,艰难爬坡阶段。但在千里之外我姐夫老家歧阳公社大戴大队湾戴村却如日中天。

那里棉花长得高过了头顶,绽开的花如同朵朵白云环绕枝上。

那里家家都有纺线车,家家都有织布机,大姑娘小媳妇没有不会织布的。

因此在全国棉布、棉被、棉絮严重短缺,凭票供应的当口,这里的老布(即家织布,又叫粗纺布)却产能不减,足足有余。

“机纾响财源广”这是湾戴村人的口头禅。他们就是靠着这些优势,日子过得有滋有味,即使是在全国遭遇三年自然灾害时,这里如世外桃园,破天荒地风调雨顺,呈现一派安宁祥和的清明景象。

记得那是在1968年秋冬之际,我姐夫带着我哥哥去他的老家省亲,看到了这里潜藏着很多机会。想到本村庄的人还筚路蓝缕,缺衣少食,便决定在返回时以成本低价买上两匹老布约40尺带回去分给乡邻。那时他们并不知道这属于关乎国计民生的特控物资,是不允许随便买卖的。

为了稳妥起见,行走方便,他俩将布匹分成两半,各20尺卷成衣裤形状穿在了身上,一路顺风,安安全全地回到了金冲的家。

“补丁摞补丁”的村民首先享受原价,得到了这批宝贵的衣料。剩下的一少部分按原先计划,他们走街串巷,在周边几个村庄以百分之三十的利润很快就卖完了,弥补了往返的车票钱。这次成功运作,既解决了“无米之炊”急需,又没花额外的钱,还开阔了眼界,真是一举多得。初次尝到了甜头,便萌生了再次去购买老布的想法。

春节到来前夕,姐夫带上我一同又去了他的老家湾戴。这是我第一次从南京乘船走得最远的地方。

常在外旅行的人都知道,安徽位于中国华东地区,濒江近海,有800里的沿江城市群和皖江经济带,地跨淮河、长江、钱塘江三大水系,是长三角的重要组成部分,我们一下就横跨了最长的长江水系。

安徽沿江的城市有安庆、池州、铜陵、芜湖、马鞍山5个市,我从南京上船到芜湖一下经过了两个。

安徽的文化发展源远流长,由徽州文化、淮河文化、皖江文化、庐州文化四个文化圈组成,我们一下跨过了两个。

别提这一路有多高兴了。同时也感到为了买40尺老布,大老远的跑到这里,还要承担风险,确实不容易。

对我们的到来,这里的乡邻们是欢迎的,他们拿出了最好的老布。

未曾想这次栽跟斗了。我们想着第一次很顺,这一次不可能会遇到什么麻烦的,所以大摇大摆地扛着两匹老布,招摇过市,如入无人之地。但是高兴的太早了,在抵达芜湖坐船时即被检查站口盯住扣留了。检查人员把我们带到了一间小房子里待了一夜,他们拿出红头文件指点着上面的文字让我们看:“你们这是不法商业行为,即国家现行政策中规定的属于投机倒把行为,是政策法规不允许的,要给予重处重罚。”所幸的是,姑念我们真的不知行情是法盲,认错态度较好,故只是没收了布匹,人被放行了。

可想而知,这一次从商,前功尽弃,血本无归,可谓:“赔了夫人又折兵!”

(二)第一次打工

困兽犹斗”,“无畏者勇”,用这两句话比喻那个特殊且贫穷的年代很贴切。

1967年5月,我姐夫戴家洲受聘为来安县红丰水库技术员。

一个夏天的晚上,他回到家中告诉我们:“那里施工需要大量采石工,每天按方计算石子量支付报酬,每方2元钱。”

我们一家人坐在一起合计了半天,如果按人头计算,单人每天采2方就能挣4块钱,如果我姐我哥和我都去,每天就可能有12块,以此类推干10天就有120块,干一个月就有360块线。与当时我姐夫一月工资32块钱相比那要多出多少倍!不敢相信这是真的,太刺激太诱惑人了!在当时很多人温饱还存在问题时,这意味着要一步登天了。大家摩拳擦掌要去试一试。

但那时的运动正在轰轰烈烈、熊熊燃烧之时,非由大小队统一组织的外出务工都被认为是“弃农经商”,是受到严格限制的。为了不惊动左邻右舍,我们一家人还有堂弟正远很低调,不声不响地去了工地。

采石地点在“石榴山”,一听这名字就很喜气。从我们家到那里需要步行五六里路,水库指挥部正好在中间位置。

去了采石场,经过几天体验就感到这活不那么简单。原来这是个劳动强度很大的力气活,要从山坡上用钢钎把大石块撬下来,然后用铁锤砸成鹌鹑蛋大小的碎石。

每天早上8点钟到现场,辛辛苦苦忙到晚上6点收工。早上摸黑出门,晚上摸黑进门,披星戴月,一天下来平均采小石子不到4方,大家不免有些失望。但仔细算了算就这样一个月弄得好也能挣个一到两百块钱。就这样我们用毛主席他老人家的教导鼓励自己要鼓足勇气:“下定决心,不怕牺牲,排除万难,去争取胜利。”

那时的作业条件很艰苦,每天挥汗如雨,完全暴露在“光天化日”之下;没有避阳、避风、避雨的地方;经常受到暴雨的袭击,好在天气炎热,雨过天睛也就没事了。我们渴了喝的是自家带的瓶装井水,中午吃的是自家带的锅巴或麦麸饼及咸菜。最难的还是我们的手每天都会磨出血泡受伤,手的虎口被钢钎和铁锤震得开裂钻心痛。

我哥那时16岁算是小大人了,最卖力气,拼着命地干,就他每天能干满两方碎石。我那时12岁,人小志气大,也不甘示弱,一天下来也能勉强地弄上小半方。姐姐一天下来也能完成一方左右。就这样我们姐弟三人苦干了一个月,欢天喜地最终拿到了190元钱,这已是“天文数字”了,比在生产队苦干一个季度的工分还多。

凡事都没有不透风的墙。这事时间长久了,而且每次行走都无法遮人眼目,还是被队里人知道了,他们也要求跟着我们一起去挣钱。队长是我们的堂兄,他知道后遵循规定,坚持从大局出发,立即阻止了我们的行动,只能放弃返回复工干农活。好在那次挣的钱没有被上缴,解决了生产生活急需,派上了大用场。

后来姐夫的妹子新意,堂弟家国、家柱,表弟越勇也闻讯从老家巢湖赶来采石子。因为他们都年轻身强体壮,力气大,每人每月挣了二三百块钱,大约经历了半年的时间,到冬休才回家。

直到后来,生产队冬闲放假了,我们才有时间去该水库工地,承包搬运石块等活,为春季施工护堤砌坡做准备。这一次我们挣了不少钱,过了一个丰盛的年。

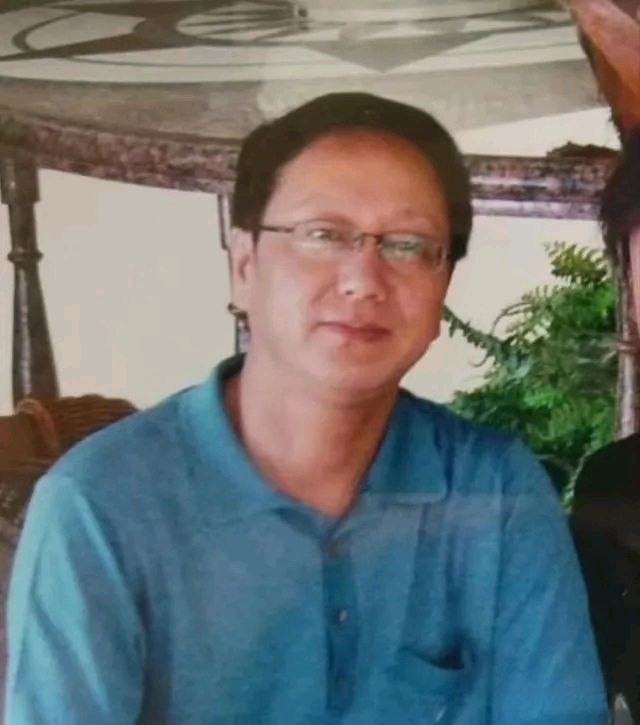

【作者简介】池征遥,笔名水也,男,汉族,1956年生人。有在西藏、甘肃及非洲工作经历。退休前为《甘肃建设报》社长,现定居西安。拥有专业高级职称。长期以来与文字为伍,尤其酷爱文学艺术,且多有文章发表在国家、地方刊物,获得过众多奖誉。被多个国家级媒体评聘为评论员、研究员、文化学者、文学领域优质作者,入选中国名人录和世界文化名人名典。出版发行过专著专集。

注:本文已获作者授权发布