那年大旱

那年大旱

作者/池征遥

那是1967年,我们金冲村遭遇了百年以来没有的旱灾,在我幼小的心中深深地划下了一道伤痕,难以忘怀。

还记得那年入冬后就缺雨少水了,有了旱情。好在那时6个较大的水塘和1个水库,还有那些密如蛛网的小沟小渠里的水都还是满的,没影响到入春后的插秧种稻。

大概是在“五一”节后旱情与日趋紧,可以看见稻田里的水越来越少了,有的地势高的地方基本无水。农户明显意识到大旱已经来临,赶紧在水库架起了水车给附近的稻秧补水。

全村男女老少齐上阵,三人一组,白天黑夜连轴转。我家姐是老大,哥是老二,我是老三最小。开头几天我还算可以跟班下来了。因为补水及时,已经蔫了的稻秧有了缓解。本以为旱情很快就会过去了,我们全家特别是我长长地舒了口气。

但好景不长,很多地方出现了大面积的反弹,个别地方比原来更重了,出现了枯秧。没办法,又将部分水车挪到水塘边。这样,我们不断地来回在水库和水塘两地。

时间长了,我没能坚持住,在一天晚上实在太累了,手脚失控,从水车上滑落下来,好在摔到了水沟旁没有受伤。弟弟摔倒,疼坏了哥姐。此后他们再也不我上架了,两人承担了三个人的活。那时我才感受到姐弟手足情深。

到七八月,我们村的水库水塘里的水就基本干涸了。

那时的我真是年少轻狂不知愁,在水库水塘见底时,还高兴的不得了与小伙伴们一起去抓鱼。

后来县上统一调水抗旱,怎奈全县域性出现了旱情,到处缺水,没供几次,县库的水就中断了。虽长江有水,但力量不足,一时难以调运,真是“远水解不了近渴”,只能望江兴叹。

再后来村中唯有的两口水井和一眼土井水位也在急剧下降,最后基本没水了,清淤后也无济于事。于是我同哥哥与大家一道排起了长队,在井边苦等着水一点点地渗出来,然后舀起集中分配,限量每户每天供水只能有10斤,保做饭菜和饮用。在井旁等水的日子里,尝到了“望梅止渴”的味道。

在等水的日子里,经白天太阳爆晒,我几次被热昏睡了过去,晚上蚊虫叮咬痛苦不堪。哥哥不忍心让我遭受此罪,在井边铺上了凉席让我睡觉,他一人坚守舀水。

旱情史上罕见。太阳像个大火炉,把稻秧烤的一片枯黄。

因为缺水,滴水贵如油。许多人已经长时间没洗脸了,嘴唇出现干裂,耕牛也热的口吐白沫,已经危及到了生存安全。

为了保人,减少人畜争水,情不得已,我家养的猪鸡鸭鹅禽畜都被杀了个净光,其他人家也是如此,只留下了耕牛。我家姐姐和哥哥经常忍着干渴,舍不得用水,家中的水先供我和甥女喝。

人们恨无回天之术,盼雨心切。常见有人仰望没有一丝云彩的天空叹息,祈求老天爷容人开眼。恐慌笼罩遍野。

就在这时村里发生了一桩奇怪的事。一天早上,有村民发现村子正中的新塘南沿凸起的那个小土堆上突然间冒出了一座矮小的土地庙,用手触摸那筑起的泥墙还是湿的,里面的蜡烛和香火均燃烧了一半。毫无疑问,这是有人在祭拜土地神向天求雨!为此,队里派人拆除此“庙”,但拆了又建,反反复复没完没了,直到派人蹲守才算终止。令人匪夷所思的是拆了此庙后,其他地方在夜晚又发现了闪闪灯火,而且行踪不定、经常不停地转换着地方,让人难以捕捉。

一切都表明,当下缓解旱情,迫在眉睫,乃是万事中的重中之重。

时进九月初,终于等来了喜雨,如甘露从天而降。

大家欣喜若狂。小孩们裸身在雨中奔跑。我们家和其他人家一样,激动的欢跳起舞,站在门前,让暴雨冲刷满身的污垢,洗涤心中的尘埃。有长者在雨中抱头痛哭;更有人拍打着双腿,指问苍天:“老天爷呀,这几个月你都干啥去了,怎么现在才来呀!你再不来,我们就去天堂见你了!”

有了水的滋润,大地复苏,万物又一次挺直了腰杆,生活又回到了从前,世界充满精彩,美好生活依然。

转眼过去了60年。时光,老了容颜,瘦了思念,葬了爱情;落日,熄了晨曦,消了灿烂,美了残阳。

庆幸我们今天都还健在!愿灾难不再重来,尽享未来幸福快乐每一天!

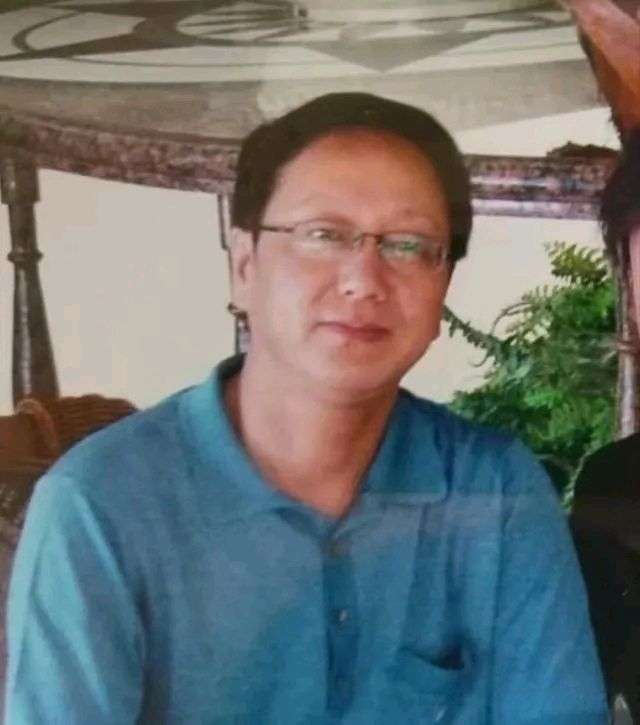

【作者简介】池征遥,笔名水也,男,汉族,1956年生人。有在西藏、甘肃及非洲工作经历。退休前为《甘肃建设报》社长,现定居西安。拥有专业高级职称。长期以来与文字为伍,尤其酷爱文学艺术,且多有文章发表在国家、地方刊物,获得过众多奖誉。被多个国家级媒体评聘为评论员、研究员、文化学者、文学领域优质作者,入选中国名人录和世界文化名人名典。出版发行过专著专集。

注:本文已获作者授权发布