样板戏演到了家门口

样板戏演到了家门口

作者/池征遥

我的老家金冲自古就有传说,这里曾是舜帝时的“金盆之地”,也是舜耕文化的融合之地。这里人杰地灵,勤耕细织,酷爱生活。如果平日里没有文化的生活就显得单调乏味了,尤其是在农闲之时,对文化的追求如同物质与精神两个文明须臾不可或缺。

自从那次持续了大半年的“讲古今”(即听书)活动被叫停之后,金冲人就奔赴三五里外的邻队甚至十里以外跟着周围流动的电影队转,蹭着看电影便成了最大的娱乐和选择。我记得很多比我还小的小小孩,有的由大人背着,有的由大人扛着,看着看着就睡着了。每看一次电影真的很不容易。

时光如白驹过隙。经历了1968年炎热的夏天,又到了秋季,人又漫漫地闲了下来。望着丰收了的场景,队里的人对文化生活又有了新的萌动和欲望,想在自家门口搞一出新戏。几番琢磨商量,决定在国庆节从邻社请戏班子来唱《红灯记》和《沙家浜》两个“现代京剧样板戏”。

这次还决定唱戏的地点就放在我家的门口。因为这里门前平坦开阔,好搭戏台,可容纳千而八百的人。且我家有四间大屋,空间大,演员化妆换装方便。另外是红顶瓦房,村里村外十里八村的人都知道。再就是我姐与姐夫,我哥和我,人手多,端茶倒水招呼打理方便。再再就是我们都是文化人也比较热情。综上所述,具备许多有利条件。

其实,走过来的人都知道“现代京剧样板戏”的正式名称是“革命样板戏”,始于1967年5月到6月。这一舞台艺术作品,曾在北京六大剧场里一次又一次上演过。1967年5月31日的《人民日报》社论《革命文艺的优秀样板》正式提出“样板戏”一词。并列出以下名单:京剧《红灯记》《智取威虎山》《沙家浜》《海港》《奇袭白虎团》,芭蕾舞剧《红色娘子军》《白毛女》,交响音乐《沙家浜》,以其塑造的人物形象“高大上”为鲜明特色。于1968年2月26日 (农历正月廿八)才正式树为“革命样板戏”,成为文革史上著名的八大样板戏,堪为典范。

直到1968年9月许多人还只是听说,真正看过的人并不多。金冲队要在国庆节上演《红灯记》《沙家浜》的消息一经放出,迅速传开了。从9月28日搭台起,我家门口如集市一般,来看热闹的人络绎不绝。

10月1曰晚上正式开演,人山人海,沟渠旁、大树上、墙头上、草堆上、屋顶上、稍微高一点的地方都站满了人。由20张大方桌拼成的戏台子严丝合缝非常平整,两盏大汽灯照得场地通明。

随着器乐和枪声响起,《红灯记》中的主要人物李玉和手持“信号灯”闪亮登场,台下传来呼声掌声一片,直至剧终,盛况空前。

10月2日晚上演出《沙家浜》,来看戏的人更多,还有县城和水口镇上的人,景况更盛。

“朝霞映在阳澄湖上,芦花放稻谷香岸柳成行。全凭着劳动人民一双手,画出了锦绣江南鱼米乡。祖国的好山河寸土不让,岂容日寇逞凶狂!战斗负伤离战场,养伤来在沙家浜。半月来思念战友与首长,也不知转移在何方。军民们准备反扫荡,何日里奋臂挥刀斩豺狼?!伤员们日夜盼望身健壮,为的是早早回前方。”随着主要人物郭建光登台亮相,一番道白,剧情逐步引向深入,进入高潮。

大队的领导也来观看了这两场演出,给予了较高的评价,宣称:“文化这块阵地就要这样紧跟形势,无产阶级不去占领,资产阶级必然去占领。”他们还看望了演员和我们。

从此以后,《红灯记》剧中的经典唱词:“我家的表叔数不清”、“铁梅你听我说”、“穷人的孩子早当家”、“都有一颗红亮的心”、“做人要做这样的人”、“浑身是胆雄赳赳”、“打不尽豺狼决不下战场”、“雄心壮志冲云天”、“光辉照儿永向前”、“仇恨入心要发芽”、“做一个顶天立地的人”等,在村民中到处传唱。

从此以后,《沙家浜》剧中“要学那泰山顶上一青松”、“同志们杀敌受伤立了功”、“这里就是你的家”、“你是一位革命的老妈妈”的台词,以及《智斗》中的阿庆嫂、刁德一和胡传魁三人精彩的唱段,家喻户晓,广为流传。也有许多玩伴见面互谑:“你这个女人那,不寻常”;许多调皮捣蛋者相互啧啧:“刁德一有什么鬼心肠”?“这小刁,一点面子也不讲”!“竟敢在鬼子面前耍花枪!”

从此以后,隔三差五,就有宣传队和秧歌队,包括我哥哥嫂嫂参加的学校宣传队应邀常来队里,在我家门前为村民演出,成为谈天说地的话茬。

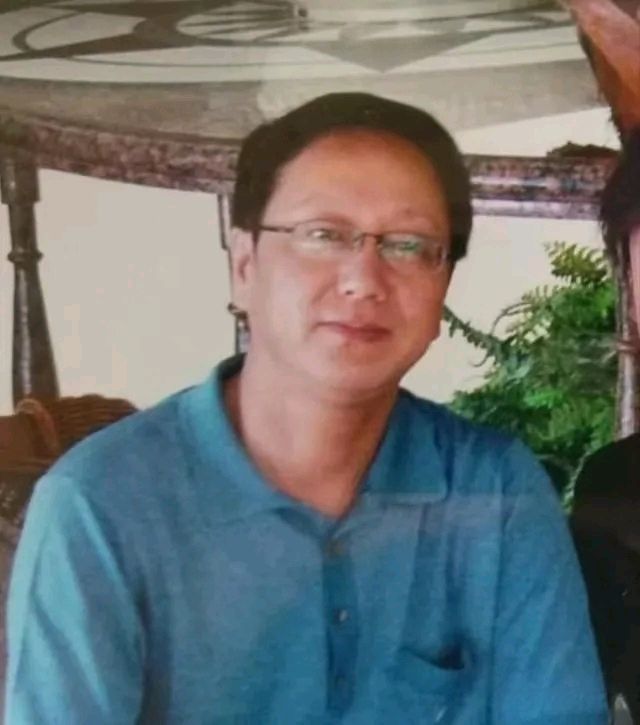

【作者简介】池征遥,笔名水也,男,汉族,1956年生人。有在西藏、甘肃及非洲工作经历。退休前为《甘肃建设报》社长,现定居西安。拥有专业高级职称。长期以来与文字为伍,尤其酷爱文学艺术,且多有文章发表在国家、地方刊物,获得过众多奖誉。被多个国家级媒体评聘为评论员、研究员、文化学者、文学领域优质作者,入选中国名人录和世界文化名人名典。出版发行过专著专集。

注:本文已获作者授权发布