赵家山,一座湮没在历史尘埃中的村落

海蓝蓝2015-11-30 12:33:40

【海蓝蓝纪实文学】

赵家山,一座湮没在历史尘埃中的村落

——新保安战役杨罗耿指挥部遗址采访记

海蓝蓝/文

这是个鲜为人知的破旧山村,地处大山深处。如果不是偶然知道惊人的历史秘密,我绝不会到这里。它有个极为普通的名字——赵家山村。村民以赵姓为主,而我采访的人就叫赵春兰。

从沙城沿110国道向西十公里就是怀来县第二大镇新保安。赵家山村属新保安镇下辖村。我要探访的历史秘密与这两个地方密切相关。

汽车开过新保安牌楼,路北有座加油站,从高速桥下拐上去,向北就是通往八宝山唯一的公路。车行至坝口村,老冯一打方向盘,左拐过小桥,上山坡,穿村庄,继续向山里进发。

坐在副驾驶的李芳是老冯的妻子。李芳此次是为实地观察,将快要消失的历史遗迹用钢笔画绘制出来。她说,希望自己的努力能为后人留下珍贵的资料。为助力京张申冬奥,一年多,她与老冯遍寻张家口4区13县,绘制130幅钢笔画,出版画册《塞外古城张家口》。她的两幅钢笔画参加在首都图书馆举办的“笔蕴深情,画忆家园”联展,并被收藏。我在采访李芳时,听老冯讲经历时,得知他找到新保安战役杨罗耿指挥部所在地。没想到竟是被人忽略的小山村——赵家山。

据说明代洪武年间,山西洪洞县大槐树下的赵氏家族,全部迁到河北怀来,甚至连村名也没更改,依旧叫赵家山村,而居山下的雷家站是座古驿站。明景泰二年(公元1451年)改名为新保安,一直沿用至今。在中国解放战争史上,新保安留下了最辉煌的一页。

新保安战役是拉开平津战役总决战的序幕。它的成败决定着具有六百多年历史的文明古城——北平的命运。历史转折之际,以毛泽东为首的中央军委直接下达命令:杨罗耿兵团(指杨得志任司令员、罗瑞卿任政治委员、耿飚任参谋长的华北军区第二兵团)必须将从张家口撤回的国民党傅作义嫡系部队35军堵在北平之外,更不能让他派来接应的敌104军与之会合,一定要将两股敌人分隔开全部歼灭。

接到命令的华野第二兵团全体指战员星夜狂奔,以昼夜200公里的速度翻山过岭到达洋河岸边。据当地百姓亲眼目睹,解放军过河时,有的战士脱掉衣服被冰碴划伤;有的干脆穿着衣服趟过河,上岸后,湿漉漉的棉裤结了厚厚的一层冰,可他们一步不停直奔指定地点。3个纵队、一个炮兵旅不顾长途跋涉,火速投入战斗,与先前被截在平张路北,延庆山区的四纵后卫12旅协同作战,将国民党35军团团围在新保安城内。傅作义急调104军258师前去接应,一度推进到距新保安城2.5公里的马圈子村,终因解放军猛烈阻击,退守怀来城。35军军长郭景云看到东西两线增援无望,只得“固守待援”,然而,毛泽东“围而不打”,“阻击外援”的战略,彻底摧毁了敌人的心理防线。

从1948年11月18日18时,杨罗耿兵团接到中央指示,火速堵截回撤北平的35军开始,到12月8日20时止,毛泽东先后发了20份急电,亲自下命令给杨罗庚兵团,必须完成包围任务,决不能让35军与前去接应的国民党104军258师会合。毛泽东深知,抓住35军就抓住了傅系。打掉35军,就等于拔掉傅作义的虎牙。而傅作义为解救赖以起家的嫡系,将不惜血本。那么,35军就成了引诱傅部“飞蛾扑火”的烈焰。

人们熟知这场战役的惨烈,当时的新保安完全变成“血肉磨坊”,而傅作义最得力干将,35军军长郭景云兵败自杀,35军全部被歼。天津失守,家底没有的傅作义面对兵临城下的解放军,被迫接受和平条件,同意携余部二十万人起义,接受改编。北平,这座六朝古都,终于在战火中完好的保存下来。这是中国共产党领导下的解放军对后世子孙最大的贡献。但是完成毛泽东战略部署,指挥这次战役胜利的华北第二兵团杨罗耿前线指挥部究竟在什么地方,很少为世人所知。

我知道指挥部旧址的秘密说来也巧。这就是前边说到我采访李芳时,了解她获取历史遗址的信息从哪儿来时,听她爱人老冯讲述查阅资料,不会遗漏一丝线索,再亲自开车到实地考察,采集数据,走访当地百姓,了解历史故事和传闻。新保安战役杨罗耿兵团指挥部遗址就是老冯在网上查阅资料,从平津战役纪念馆介绍中,发现一张有杨得志女儿、罗瑞卿儿子、耿飚女儿于2012年亲自到怀来县新保安镇赵家山村,寻访当时华野第二兵团司令部指挥部房东后人,在破败不堪的院落旧宅前的照片。

听完老冯讲述发现经过,对历史兴趣浓厚的我急切询问何时再去赵家山,也想亲临现场,了解原委,记录散落在风尘中的历史真相。老冯说:周四约了县电视台记者,让我跟着一起去。老冯还将拍的照片发给我,并说:房东老人已过世,唯一知道这座宅院历史的是他的女儿赵春兰。

周四,按照约定,老冯载着李芳开车接我,并解释电视台记者因其他事情不能同去,而我的采访将成为记录瞬间的关键。带上笔记本、相机和两部手机,我们一起出发了。

一路上,老冯讲述寻找古迹经历,竟错过路口,只好掉头回返,从加油站旁边左拐进山。这条路狭窄曲折,如对面来车,可要高超技术。我调侃刚拿车本的李芳不要走山路。她笑着说能在城里开顺利就知足了。

我和李芳坐在车上聊着这段历史,老冯开车专心在山路爬坡。车在盘山路上迂回前进,我和李芳都体会的到,解放军将新保安战役指挥部安在赵家山村,的确是多方考察地形选择最佳位置。这里的一座座山,一道道岭,都是天然屏障,在战争年代,人们都要徒步翻山越岭。李芳说,新保安距赵家山村仅五公里,郭景云做梦也不会知道,杨罗耿居高临下关注着他的一举一动。老冯插了一句:傅作义的35军就是“瓮中之鳖”。

车至赵家山村口,老冯指着路旁停靠的几辆小车说:看看,这些人真有“车德”,将车停在里面,不影响外来车辆通行。咱也往里面停停,好让人家出行方便。

老冯从后备箱取出礼品。我和李芳跟着走进村口这座农家小院。老冯指着正在菜地浇水的老人说:她就是赵春兰。华野第二兵团司令部就在她祖父留下的院子。老冯又将我和李芳介绍给老人,并说明来意。“进屋吧,我给你们讲讲听来的故事。”她有些惋惜地摊开两手,“如果你们再早几年来,大我十几岁的叔叔活着。他知道的更清楚。我1950年出生,没见过打仗。小时候,晚上躺在大炕上,听我爹讲解放军攻打新保安的故事。那时我娘还是小媳妇呢。不过,当时谁也不知道院里住的是什么人,都穿一样的衣服,分不出是官是兵。”

老冯说,现在十点多,咱们趁时间先去老宅院看看,拍些照片。赵春兰说:用我陪着吗?我说:辛苦赵大姐,跟着去老宅院介绍一下,我拍些照片和视频资料。这样才更有历史价值。赵春兰腿疼,我和李芳想扶她上坡。她却说,别看我有腿病,每天到地里干活,走山路比你们都利索,就是晚上睡觉,腿疼得厉害。望着她被太阳晒得黝黑的面孔,我心里很不是滋味。中国几亿农民,不都与她一样,过着面朝黄土背朝天的生活。朴实的言行中,透着一种无法用文字描述的精神。

站在高坡回望赵春兰家,行动不便却干干净净的老伴住着拐杖倚在树下,什么活也不能干,看上去比赵春兰年轻多了。他们每年夏天回来住一段时间,等到秋收后回新保安和儿子一起住。

村南的房子都是空的,院子里的杂草长得很高。小路铺满被雨水冲下来的石头瓦砾,很难走。老冯叮嘱我穿高跟鞋走这样的路要格外小心脚下。他是第二次到赵春兰家老宅,走在前边带路,到了村西南一处院子停下来。门口的野草长到一人来高,赵春兰赶紧走到我和李芳前面,告诫我们把双手举过头顶,如果不小心碰到这种草,就会浑身发痒。我说,幸亏穿了连体迷彩服。

院门已经塌陷,南面一座破房将小院分隔成两处。赵春兰说:东边三间是后盖的。南边隔开两院的房子是原来的小南房,门是后改的,原来是牲口棚(碾坊),旁边有个栅栏门,往西是条窄巷,一直通向山上。

我说,这座院子位置极佳,两边山体如同大门,将指挥部紧紧封锁在相对安全的山坳,又能居高临下,新保安城尽收眼底。

李芳说:东边山高些。赵春兰接过话说:西南的山头别看低,位置好,上边又平,晴朗的天气,不仅能看到怀来境内,还能看到涿鹿县呢。她告诉我们,祖父、父母不知道院里住着什么人。进出院子都要凭一张纸条,没纸条根本进不了院子,回不了家。她指着中间两间低矮的房屋说:这两间是老房子,父母原先住的。西面两间是后盖的,还有两间下西房。两户是叔伯哥们儿:一个死了,没后代;另一个当八路走了,再没回来。解放军不愿打扰百姓,占用那两间没人住的房子,究竟哪间作为指挥部,谁也不清楚。

1994年10月,县里在赵家山小学校为杨得志开追悼会,作为房东长女的赵春兰参加了纪念活动。至此,一家人才知道:当年住在祖父院里的解放军竟是指挥攻打新保安的司令员。赵春兰还告诉我们,父亲在山上看到天空很多飞机往新保安城投送弹药物资,怕解放军炮击,飞得很高。35军士兵眼睁睁看着投下的物品被大风吹到解放军阵地。

老冯问小土房能不能进去?赵春兰说:“能。”她轻轻推开门,原本身材不高,还要低头进屋,可想而知,当年身高马大的罗瑞卿进屋更不方便了。屋里有个大坑,赵春兰说是父亲后来挖的地窖,快塌下来的屋顶上还吊着一扇破烂不堪的门。我和李芳进了里屋:一张大坑占据半间房。屋顶露出天空。很难想象,当年就在这样简陋的屋里,住过赫赫战功的杨得志。老冯在院里发现一个破陶罐。他说或许以后开发成红色纪念馆,这个东西可能会是文物,他再捐出来,放在破宅里,以后想找也找不到了。

走出院子,赵春兰告诉我:这个院叫杏树院,因祖父排行为三,被称为“老三爷子”,而人们也把杏树院叫做“老三爷子的杏树院” 。

东边山墙下,有个特别大的碾盘,还有个破损的碾盘和碌碡。我招呼赵春兰、李芳在碾盘上拍张合影。老冯接过相机,说,这个碾盘极有可能是“杨罗耿”回忆录里提到的那个为攻打新保安取得胜利做出贡献的文物。

说到上次“杨罗耿”后人和赵春兰的弟妹合影。赵春兰遗憾地说:可惜自己没在家。弟妹不是赵家山人,许多真实情况并不知道。我看过网上说明,照片下写着:房东夫人。房东夫人的称呼,我们都觉得不妥。如果从赵春兰父亲的角度来说,房东夫人该是她的母亲,而不是她弟妹。这张照片说明显然不符合事实。

我录制了采访赵春兰的视频,希望能作为真实的史料保存下来。我已失去直接采访新保安战役“杨罗耿”指挥部所在地房东的机会,而通过间接方式了解当时的一些情况,赵春兰的讲述或许比别人的揣摩更有权威和可信度。

第二天,我去怀来县档案局找到杨得志写的《新保安之战》(选自《张家口文史资料》十四辑294页)中的一段话:

“赵家山是个地处燕山山脉西侧八宝山地段的一个小村,只有二十几户人家,一百多口人。老乡们的房屋依山顺势象梯田一样,建立在层层山坡上。由于贫穷,开山凿石又难,房舍都很矮小。我住的那一家,三间屋加起来不足30平米,两边的屋里都有很大的土炕,不要说挂地图、开会,两三个人在房里身子都转不过来。以往我和罗瑞卿、耿飚每到一地,大都是住在一起的,这次只好分开了。好在我的住处门外有一间碾屋,比较大一点,便成了我们的临时指挥室和碰头研究问题的地方。”

……

杨得志写道:“忍过了11个漫长的严寒昼夜,进攻的时刻终于来到了。我和罗瑞卿、耿飚等同志,由赵家山移到了离新保安大约只有三里左右的地方指挥。这里不用望远镜就可以看到新保安。”……

“我和罗瑞卿、耿飚、潘自力等同志是二十三日黎明下山进入新保安的。激战后的新保安,狭窄的街道,横七竖八的汽车,翻了几个个儿的工事以及群众的房舍依然冒着滚滚浓烟。沟壑纵横,坑洼相连;枪炮车辆,物资弹药遍地皆是。这样的地形,傅作义、郭景云的四百辆‘大道吉’,我们让他们开,他们也是开不出来的。毛主席‘围而不打‘的决策,在这里起到了比打还厉害的作用。”

这座隐藏在大山深处的村落,在漫长的六十多年里。世人竟毫不知晓。掀开史册,拂去灰尘,我看到了中国现代史上一个熠熠生辉的名字“赵家山村”——新保安战役解放军华野第二兵团指挥部所在地。那个被称作“老三爷子的杏树院”的主人:赵春兰的祖父赵洞,父亲赵金库、母亲金世梅、叔叔赵金银。这几位曾见证历史的老人都已作古,能知道这些事的老姑已年过八旬不喑世事,而六十六岁的赵春兰就成了最直接从长辈口中得知历史真相的记录者。我庆幸自己和李芳及时采访并录制了视频,希望能成为历史最珍贵的记忆。

备注:

2015年9月中旬,我和李芳、老冯随怀来电视台记者、编导第二次去赵家山村,设计拍摄思路。下旬,随摄制组第三次到赵家山。这次是根据我提供的文章为线索,实地拍摄,由栏目主持人再次进行采访,并到山上体验居高临下俯视新保安城的感受,制作电视节目《看怀来身边百姓故事汇——(第五十四期)寻找赵家山,一座湮没在历史尘埃中的村落》。2015年10月9日节目在怀来县电视台播出引起很大反响,更多的人知道了这段熟悉的历史中,不为人知的秘密。

1948年12月华北军区官兵进攻新保安

1948年12月解放军登上新保安城头

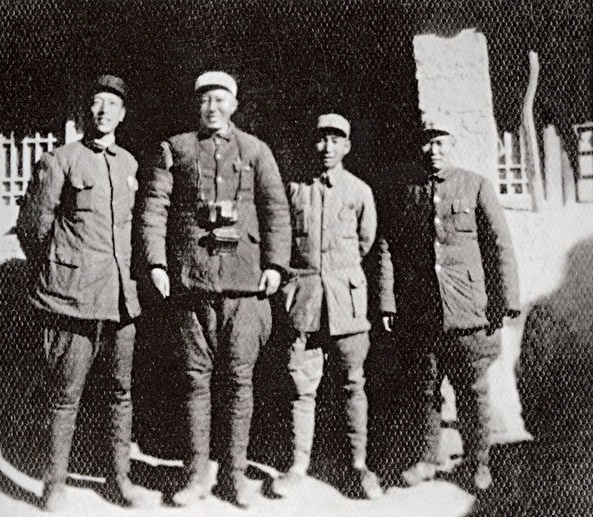

罗瑞卿、杨得志、耿飚等合影

杨得志、罗瑞卿、耿飚的后人在新保安战役遗址合影。

本文作者海蓝蓝与房东赵金库大女儿赵春兰在指挥部旧址前